近年、ロードバイクでのサイクリングの楽しみ方が多様化し、遠方への移動手段として「輪行」が注目を集めています。輪行とは、自転車を専用の袋に収納して公共交通機関で運ぶ方法のことで、これにより行動範囲を大幅に広げることができます。しかし、輪行を成功させるためには、単に自転車を袋に入れるだけでなく、正しい「持ち方」をマスターすることが重要です。間違った持ち方では、大切な愛車を傷つけてしまったり、他の乗客に迷惑をかけてしまう可能性があります。特に、10kg前後の重量となる輪行袋を安全かつ快適に運ぶには、身体への負担を軽減し、デリケートなパーツを保護する技術が必要です。本記事では、2025年最新の情報をもとに、ロードバイクの輪行における正しい持ち方から、輪行袋の選び方、車内でのマナーまで、初心者から上級者まで役立つ実践的なノウハウを詳しく解説します。

ロードバイクの輪行で正しい持ち方とは?安全に運ぶためのコツを教えて

ロードバイクの輪行において「持ち方」は、移動の快適さと安全性を大きく左右する重要な要素です。輪行袋に収納したロードバイクは約10kg前後の重量になるため、正しい持ち方をマスターしなければ、腰を痛めたり、デリケートなパーツを破損させるリスクがあります。

基本的な持ち方のポイントとして、最も重要なのは身体に沿わせることです。輪行袋を担ぐ際は、できるだけ身体に密着させ、抱えるように手を添えることで重さが分散され、安定して移動できます。肩にかける際も、袋が身体から離れてしまうとバランスを崩しやすくなるため、常に体幹に近い位置をキープしましょう。

縦型輪行袋の場合の具体的な持ち方では、利き手(右利きの場合)で考えると、右肩で担ぎ、フロントフォークを右手で掴むような向きが推奨されます。この持ち方により、リアディレイラーが右足の前方あたりに位置し、視界に入りやすくなります。リアディレイラーは輪行中最も破損しやすいパーツであるため、常に意識的に保護できる位置に配置することが重要です。逆向きで持つと、リアディレイラーが視界に入らず、無意識にぶつけてしまうリスクが高まります。

移動中の安全確保については、階段の昇降時は特に注意が必要です。エスカレーターを利用する場合は、輪行袋が他の利用者に接触しないよう、できるだけ端に寄り、袋を前方に抱えるように持ちましょう。階段を歩く場合は、手すりを使える側の肩で担ぎ、空いた手で手すりを持つことで安定性が向上します。また、長距離の移動では肩の負担を軽減するため、適度に左右の肩を交代することも大切です。

輪行袋の種類によって持ち方は変わる?縦型と横型の違いとメリット・デメリット

輪行袋の種類によって持ち方や運搬時の注意点は大きく異なります。主流となっている縦型輪行袋と横型輪行袋それぞれの特徴を理解し、適切な持ち方をマスターすることが重要です。

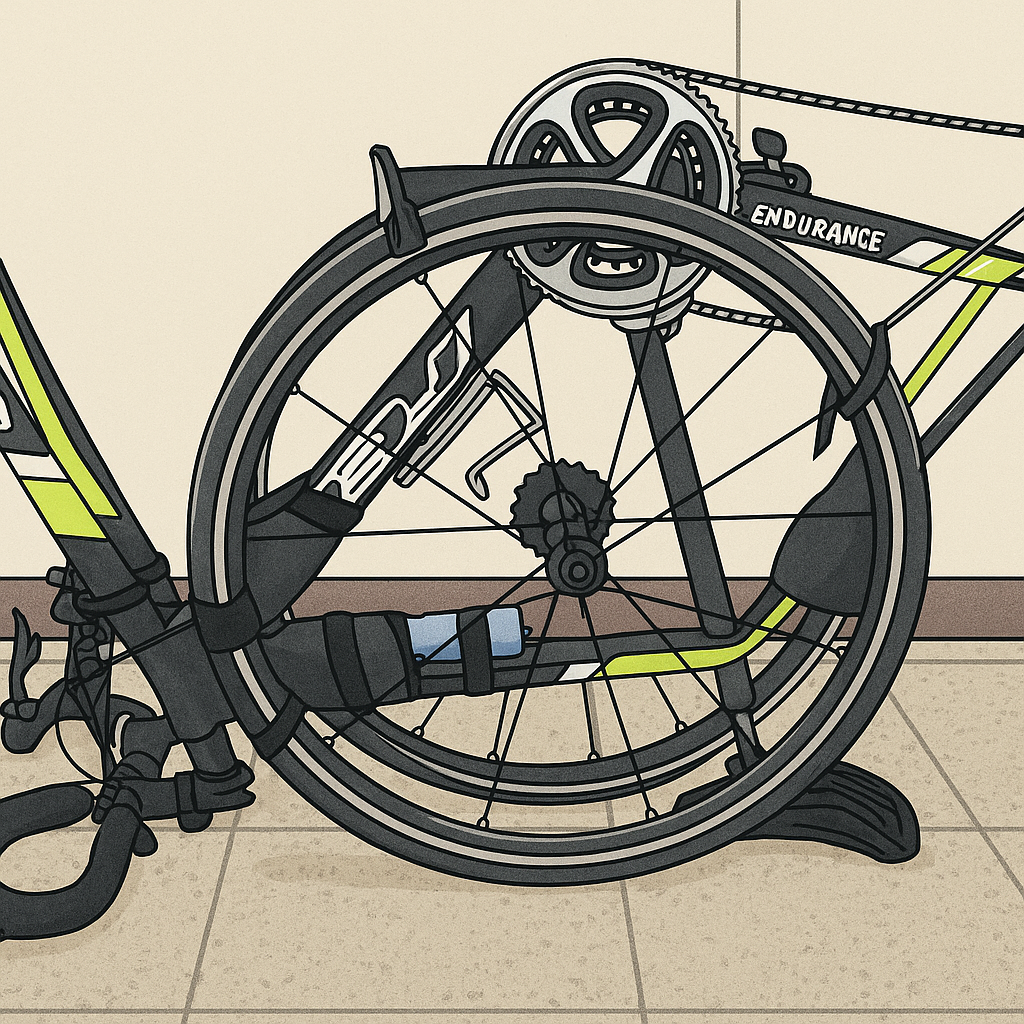

縦型輪行袋の持ち方とメリットでは、最大の利点は横幅が抑えられることです。駅の階段利用時や車両内での取り回しがしやすく、通路を塞ぎにくいという大きなメリットがあります。持ち方としては、肩掛けベルトを使用して肩に担ぐのが基本ですが、高さがあるため身長の低い方は注意が必要です。オーストリッチ L-100やロード220などの代表的なモデルでは、重心を身体に近づけるよう、フレームのヘッドチューブとボトムブラケット付近に肩紐を取り付けることで、安定した持ち運びが可能になります。

横型輪行袋の持ち方とメリットは、自転車をひっくり返して収納するため、高さが抑えられ、小柄な方でも持ち運びしやすいという特徴があります。モンベル コンパクトリンコウバッグなどでは、ハンドルとサドルで自立するため、エンド金具が不要になる製品もあり、準備作業が簡素化されます。持ち方としては、横幅があるため両手で抱えるような持ち方も可能で、短距離の移動では肩への負担を軽減できます。

デメリットと対策について、縦型は高さがあるため、天井の低い場所や混雑した車内では注意が必要です。また、リアディレイラーが下部の角に位置するため、地面や床に当たって傷めやすいリスクがあり、エンド金具の使用が必須となります。横型は横幅があるため、車両内に置いた際に通路を塞ぎやすく、混雑する路線では置き場所に工夫が必要です。

選択の判断基準としては、主に新幹線を利用する場合は縦型が有利で、在来線中心の輪行では横型も選択肢となります。また、身長や体力、使用頻度なども考慮して、自分に最適な輪行袋を選択することが、快適な持ち運びにつながります。

電車内での輪行袋の置き方と安定させる方法は?新幹線と在来線での注意点

電車内での輪行袋の置き方と安定確保は、安全性と他の乗客への配慮の両面から極めて重要です。電車や新幹線は走行中に揺れるため、適切な置き方と固定方法をマスターする必要があります。

新幹線での置き方については、車両最後部座席の後ろが最も一般的で推奨されるスペースです。2025年最新の規定では、東海道・山陽・九州・西九州新幹線において、3辺の合計が160cmを超え250cm以内の荷物(特大荷物)を車内に持ち込む場合、原則として「特大荷物スペースつき座席」の事前予約が必要になりました。自転車を含むスポーツ用品はこの事前予約義務の対象外ですが、確実にスペースを利用したい場合は対象座席の予約が推奨されます。置き方としては、縦型輪行袋の場合、壁に立てかけるように置き、横揺れで倒れないようショルダーストラップで座席の脚部などに軽く固定することが重要です。

デッキ(ドア付近)への置き方は、他にスペースがない場合の最終手段です。必ず乗務員に許可を得てから置き、通路や非常口を絶対に塞がないよう最大限の配慮が必要です。デッキに手すりがある場合は、肩掛け紐で結んで固定することで、倒れたり斜めになったりするのを防げます。この場合も縦型輪行袋の方が省スペースで適しています。

在来線での置き方では、先頭車両や最後尾車両の運転台の後ろのスペースを利用するのが基本です。しかし、混雑時やホームの端まで移動するのが困難な場合は、通常の車両のドア横のくぼみ(狛犬ポジション)を利用することもあります。この場合は、自分の両足で輪行袋を挟むように立ち、荷物を自衛するように心掛けましょう。

安定確保の具体的テクニックとして、最も効果的なのは手すりや柱への固定です。電車の揺れによる転倒を防ぐため、ショルダーストラップや輪行袋の巾着紐を使い、車内の手すりや固定された柱に結びつけます。特にリアディレイラーのようなデリケートな部分は、自分の両足で挟むようなイメージで立つなど、意識的に保護することが重要です。走行中の急停車や急カーブでは、固定されていない自転車が転倒し、自分や他の乗客、荷物を傷つける危険性があるため、常に安定確保を怠らないようにしましょう。

輪行時にリアディレイラーを保護する持ち方のポイントは?破損を防ぐ具体的な方法

リアディレイラー(後変速機)は、ロードバイクの輪行において最も破損しやすく、デリケートなパーツです。一度曲がってしまうと走行に大きな支障をきたすため、輪行時の保護対策は極めて重要です。

持ち運び時の基本的な保護方法として、最も重要なのはリアディレイラーの位置を常に意識することです。縦型輪行袋を使用する場合、右肩で担ぐ際はリアディレイラーが右足の前方あたりに来る向きで持つことで、視界に入りやすくなり、意識的に保護できます。階段の昇降時や狭い通路を通る際は、特に注意深くリアディレイラーの位置を確認し、壁や手すり、他の人にぶつからないよう細心の注意を払いましょう。

エンド金具の重要性と正しい使用方法について、リアディレイラーの保護にはエンド金具の使用が必須です。後輪を取り外したリアエンド部分は非常にデリケートで、車輪がない状態では歪みやすくなります。エンド金具はリアエンドとリアディレイラーを保護し、フレームの歪みを防ぐ重要な役割を果たします。特に縦型輪行では、リアディレイラーが下部の角に位置するため、地面や床に直接当たるリスクが高く、エンド金具なしでの輪行は非常に危険です。オーストリッチのエンド金具のような「グラグラしないでカチッと固まる」性能の製品を選ぶことで、より確実な保護が可能になります。

収納時のディレイラー位置調整では、後輪を外した後、リアディレイラーを一番内側(一番軽いギア)に入れておくことが重要です。これにより、ディレイラーの出っ張りが最小限に抑えられ、袋に収納する際や移動中にぶつかって曲がってしまうリスクが大幅に軽減されます。また、フロントディレイラーはアウター(外側)に入れておくことで、袋が破れるのを防ぐことができます。

車内での追加保護対策として、電車内に置く際は、リアディレイラーが下になる面を避け、できるだけ上向きまたは保護された側面が下になるよう配置します。特に床に直接置く場合は、厚手のタオルやクッション材を下に敷くことで、振動や衝撃からディレイラーを守ることができます。また、他の乗客が誤って蹴ったりしないよう、自分の足でガードするような位置取りも効果的です。万が一の接触を考慮して、リアディレイラー周辺にフレームパッドや緩衝材を追加で巻いておくことも、より確実な保護につながります。

油圧ディスクブレーキ搭載車の輪行で気をつけるべき持ち方と特別な注意点は?

近年のロードバイクでは油圧ディスクブレーキ搭載車が増加しており、従来のリムブレーキ車とは異なる特別な注意点があります。油圧システムの特性を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

パッドスペーサーの必須使用について、油圧ディスクブレーキ車で最も重要な注意点は、ホイールを外した状態での誤操作防止です。ホイールを取り外した後、誤ってブレーキレバーを握ってしまうと、ブレーキキャリパーのピストンが押し出され、パッドが閉じきって元に戻らなくなります。この状態になると、ホイールが取り付けられなくなり、現地で立ち往生してしまう可能性があります。これを防ぐために、ホイールを取り外したら即座に専用のパッドスペーサーをキャリパーに挟むことが必須です。専用品を忘れた場合は、厚紙や段ボールで代用できますが、油分が付いていない清潔なものを使用してください。

ディスクローターの徹底保護では、ディスクローターは非常にデリケートで、わずかな衝撃や曲がりでもブレーキ性能に大きく影響します。専用のディスクローターカバーを使用し、輪行袋に収納する際は、ローターがフレームや他のパーツに直接触れないよう細心の注意を払って配置することが重要です。持ち運び時も、ローター部分を意識的に保護し、どこかにぶつけないよう常に注意を払いましょう。また、ローターに油や汚れが付着するとブレーキの効きが悪くなったり異音の原因になるため、素手で触らないことも重要な注意点です。

エア噛み対策と固定方法について、自転車を逆さにしたり角度を変えることで、ブレーキライン内にエアが噛んでしまい、ブレーキがスカスカになる懸念があります。適切にエア抜きされていれば通常は問題ありませんが、予防策としてベルクロテープやトゥストラップなどでブレーキレバーを軽く握った状態で固定する方法が有効です。これにより、システム内の圧力を一定に保ち、エア噛みのリスクを最小限に抑えることができます。

専用エンド金具の選択では、ディスクブレーキ車のホイール固定方式(クイックリリースまたはスルーアクスル)に応じた適切なエンド金具を使用する必要があります。現在のロードバイクでは12mmスルーアクスルが主流ですが、初期のディスクロードやMTBでは15mmスルーアクスルもあるため、自分の自転車に合ったエンド金具を事前に確認することが重要です。間違ったエンド金具を使用すると、フレームを損傷する可能性があります。

トラブル時の対処法として、万が一輪行後にブレーキがスカスカになった場合は、オイルタンク内のエアがホースに入り込んでいる可能性があります。この場合、何度かゆっくりとレバーを繰り返し握ることで、エアがタンクに戻り、回復することが多いです。また、パッドスペーサーなしでレバーを握ってしまった場合は、携帯工具のマイナスドライバーなどで慎重にパッドを押し広げることで復旧できますが、工具に油分が付いていないことを必ず確認してください。

コメント