ロードバイクに乗る上で、最も重要な調整の一つがサドルの高さ設定です。適切なサドル高は、快適な走行や効率的なペダリング、そして怪我の予防において非常に大きな役割を果たします。しかし、多くのサイクリストがこの調整に悩みを抱えており、特に初心者の方々にとっては、自分に合った最適なサドル高を見つけることが難しい課題となっています。

実際、街中を走るロードバイクを見ていると、サドルが高すぎる、あるいは低すぎる状態で走っている方をよく見かけます。サドルが高すぎると膝の裏に過度な負担がかかり、低すぎると膝の前面に負担が集中してしまいます。どちらの状態も長時間の走行で疲労が蓄積し、最悪の場合は怪我につながる可能性があります。

適切なサドル高さを見つけることは、単なる快適性の問題だけではありません。ペダリング効率の向上、エネルギーの効率的な伝達、そして長時間のライドでの持久力向上にも直接的な影響を与えます。プロの自転車選手たちが1ミリ単位でサドル高にこだわるのも、それだけ重要な要素だからなのです。

この記事では、ロードバイクのサドル高さについて、基本的な設定方法から詳細な調整のポイント、そして注意すべき点まで、誰でも実践できる形で詳しく解説していきます。これから説明する方法を参考に、ご自身の体格やライディングスタイルに合った最適なサドル高さを見つけていただければと思います。

なぜサドル高さの調整が重要で、どのように最適な高さを見つければよいのでしょうか?

ロードバイクにおけるサドル高さの調整は、快適な乗車体験と効率的なライディングの基礎となる重要な要素です。適切なサドル高さは、ペダリング効率を最大化し、疲労を最小限に抑え、怪我のリスクを軽減するという三つの重要な役割を果たします。この基本的な調整を適切に行うことで、より楽しく、より長くサイクリングを楽しむことができるようになります。

サドル高さの調整において、まず押さえておくべき重要なポイントは、高すぎる設定を避けることです。実際の現場では、サドルが高すぎる状態で走行している方が圧倒的に多いという状況が見受けられます。これは見た目の格好良さや、高い位置の方が力が入りやすいという誤った認識が原因となっていることが多いのです。しかし、サドルが高すぎると、ペダリング時に骨盤が左右に揺れたり、足首が不自然に伸びたりする動きが出てしまい、これらは全て効率の低下と怪我のリスクにつながります。

では、具体的にどのように適切な高さを見つければよいのでしょうか。最も基本的な方法は、固定式トレーナーにバイクを設置した状態で調整を行うことです。シューズを脱いだ状態で、クランクをシートチューブの延長線上にまっすぐ下ろし、ペダルの表側にかかとを軽く載せます。このとき、膝が完全に伸びきらず、かつお尻がサドルから下に落ちない高さが、基本的な設定位置となります。この状態から実際にペダリングを行い、微調整を重ねていくのが理想的です。

調整の際には、一度に大きな変更を加えることは避けるべきです。1〜2ミリ単位での細かな調整を心がけ、それぞれの高さで30分から1時間程度の試走を行うことをお勧めします。特に注目すべきは、ペダリング時の違和感や不自然な動きです。足首が極端に伸びる、骨盤が大きく揺れる、膝が外側に開く、といった動きが見られる場合は、まだ調整が必要なサインとなります。

また、サドル高さの調整では、クランクの長さも考慮に入れる必要があります。一般的に、体格に合った長すぎないクランク長を選ぶことが基本となります。完成車を購入する際は、通常その車体サイズに適したクランク長が装着されているため、まずはその状態でサドル高さの調整を行うことをお勧めします。

サドル高さが決まったら、次は前後位置の調整も重要です。基本的な設定方法として、クランクを地面に対して水平にした状態で、膝のお皿から下ろした垂線がペダル軸を通過する位置にサドルを設定します。この位置に設定することで、ペダリング時に最も効率よく力を伝えることが可能になります。

最後に重要なのが、決めた高さでの継続的な確認です。2〜3日程度その高さで乗り込み、様々な強度での走行を試してみることをお勧めします。この期間中に痛みや違和感が出てこなければ、その高さを当面のベストポジションとして設定することができます。ただし、これで完全に終わりというわけではありません。体力や柔軟性の向上、ペダリングスキルの変化に応じて、適切なサドル高さは変化していく可能性があります。

サドル高さの調整は、一度で完璧を目指すのではなく、継続的な微調整を通じて自分に合ったベストポジションを見つけていく過程だと考えることが大切です。怪我の予防と効率的なライディングのために、定期的なチェックと必要に応じた調整を心がけましょう。特に初心者の方は、高すぎる設定を避け、やや低めの設定から始めることをお勧めします。それにより、安全に、そして楽しくロードバイクライフを続けることができるようになるはずです。

サドル高さを調整する際の具体的な手順とチェックポイントを教えてください。

サドル高さの調整は、正確な手順とチェックポイントを押さえることで、より確実に最適なポジションを見つけることができます。まず重要なのは、調整を行う前の準備と基本的な知識です。サドルの高さを調整する際は、シートポストと呼ばれるサドルを支える支柱を上下させることで行います。一般的なロードバイクでは、フレーム側にあるシートポストクランプのボルトを緩めることで調整が可能になります。この作業を行う前に、必ず適切な工具を用意しましょう。多くの場合、4mmか5mmの六角レンチが必要となります。

調整の第一段階として、おおよその高さを決める方法から始めましょう。一般的な目安として、「股下の長さ×0.875」という計算式があります。この数値をサドルの上面からクランクの中心までの距離として設定することで、おおよその高さを導き出すことができます。股下の長さを正確に測るには、厚めの本を股に挟み、壁に背を付けた状態で床からの高さを測ることをお勧めします。これにより、基準となる数値を得ることができます。

次に、実際の乗車での確認と微調整に移ります。この段階では、まず固定式トレーナーにバイクを設置することをお勧めします。これにより、安全かつ正確な調整が可能になります。最初のチェックポイントは、クランクを最も下げた位置(6時の位置)にした時の脚の伸び具合です。このとき、シューズを履いた状態で、ペダルに踵をのせた時に膝が軽く曲がる程度の高さが理想的です。完全に脚が伸びきってしまう状態は避けるべきです。

実際のペダリング動作での確認も重要です。ペダリング時に確認すべき3つの重要なポイントがあります。1つ目は足首の動きで、ペダリング中に足首が極端に下を向いてしまう場合は、サドルが高すぎる可能性があります。2つ目は骨盤の動きで、ペダリング時に骨盤が左右に大きく揺れる場合も、同じくサドルが高すぎることを示しています。3つ目は膝の動きで、特にペダルが最も高い位置(上死点)にきた時に膝が外側に開いてしまう場合は、逆にサドルが低すぎる可能性があります。

調整の際には、一度に大きな変更を加えないことが非常に重要です。1〜2ミリ単位での調整を心がけ、それぞれの高さで十分な時間をかけて確認を行います。最低でも30分程度の試走を行い、その間に違和感や不快感が出てこないかをチェックします。また、異なる強度での走行も試してみることをお勧めします。平地だけでなく、上り坂や下り坂などの異なる状況でも確認を行うことで、より確実な調整が可能になります。

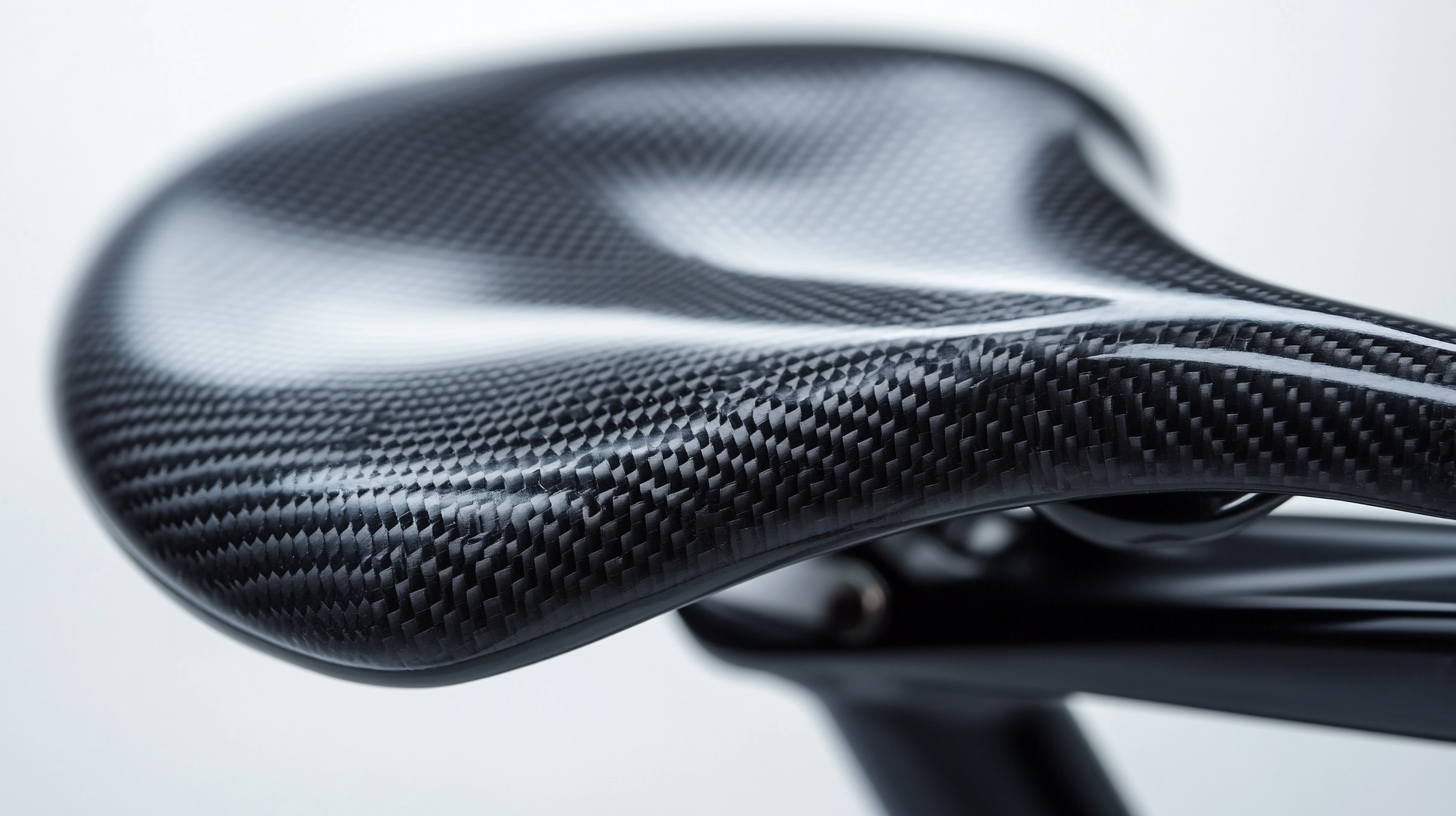

サドル高さを変更した後は、シートポストの固定も重要なポイントとなります。ボルトの締め付けは、フレームやシートポストに記載された推奨トルク値に従って行います。特にカーボン製のシートポストを使用している場合は、締め付けすぎによる破損に注意が必要です。トルクレンチがない場合は、徐々に締め付けを行い、体重をかけても動かない程度を目安にします。ただし、強すぎる締め付けは避け、安全マージンを持たせることが大切です。

さらに、サドルの前後位置も合わせて調整する必要があります。基本的な前後位置の決め方として、クランクを水平位置(3時の位置)にした時に、膝のお皿から下ろした垂線がペダル軸を通る位置に設定します。この位置は、最も効率的にペダルに力を伝えることができる位置とされています。前後位置を変更した場合は、必ずサドル高さも再度確認する必要があります。

最後に重要なのが、調整後の継続的な確認です。決定した高さで2〜3日程度走行し、様々な状況での使用感を確認します。この期間中に痛みや違和感が出なければ、その高さを基本設定として採用することができます。ただし、これで永続的に終わりというわけではありません。体力や柔軟性の向上、ペダリングスキルの変化に応じて、定期的な再確認と微調整を行うことをお勧めします。

サドル高さ調整でよくある失敗例と注意すべきポイントを教えてください。

サドル高さの調整において、多くのサイクリストが陥りやすい失敗や見落としがちな注意点があります。特に初心者の方々は、経験不足から適切な判断が難しく、結果として快適なライディングを妨げてしまうケースが少なくありません。ここでは、典型的な失敗例とその対処法、そして調整時に特に注意すべきポイントについて詳しく解説していきます。

最も典型的な失敗例は、サドルを高く設定しすぎることです。これは驚くほど多くのサイクリストに見られる傾向で、その理由はいくつか存在します。まず、見た目の格好良さを重視してしまうケースです。シートポストに印刷されているメーカーのロゴマークを全て見せたいという気持ちから、必要以上に高くしてしまう人が少なくありません。また、高い位置の方が力が入りやすく、スピードが出せるように感じてしまうという心理も働きます。しかし、これは大きな誤解です。サドルが高すぎると、ペダリング効率が落ちるだけでなく、膝や腰に過度な負担がかかり、長期的には深刻な障害につながる可能性があります。

次によく見られる失敗は、調整の幅を大きくとりすぎることです。サドル高さの調整は、一度に大きな変更を加えるのではなく、1〜2ミリ単位での微調整を行うことが重要です。例えば、違和感を感じて一気に1センチも高さを変えてしまうと、身体が新しい位置に適応できず、かえって別の問題を引き起こす可能性があります。調整は必ず少しずつ行い、それぞれの高さでしっかりと確認を行うようにしましょう。

また、シートポストの固定に関する失敗も見逃せません。特に注意が必要なのが、カーボン製のシートポストを使用している場合です。カーボン素材は軽量で優れた性能を持つ一方で、不適切な締め付けによって破損しやすい特徴があります。シートポストクランプのボルトを必要以上に強く締めすぎてしまい、気付かないうちにカーボンを傷めてしまうケースが報告されています。必ずトルクレンチを使用し、推奨された締め付けトルクを守ることが重要です。

調整時の姿勢に関する失敗も多く見られます。サドル高さを調整する際は、必ず実際の走行時と同じ条件で確認を行う必要があります。例えば、普段使用するシューズを履かずに調整を行ったり、ペダルとクリートの高さを考慮せずに調整を行ったりすると、実際の走行時に想定と異なる状態になってしまいます。また、室内で確認する際は、できるだけ固定式トレーナーを使用し、安定した状態で調整を行うことをお勧めします。

さらに、サドルの前後位置との関連性を見落としてしまうケースも多くあります。サドルの高さを変更すると、必然的に前後位置との関係も変化します。特に、クランクを水平にした時の膝とペダル軸の位置関係は重要です。サドル高さを調整した後は、必ず前後位置の再確認も行うようにしましょう。この確認を怠ると、ペダリング効率の低下や身体への負担増加につながる可能性があります。

調整後の確認不足も大きな失敗の一つです。多くの人が、短時間の確認だけで調整を終えてしまいがちですが、これは適切ではありません。最低でも30分程度の試走を行い、様々な状況での使用感を確認する必要があります。さらに、2〜3日程度その設定で乗り込み、異なる強度での走行も試してみることをお勧めします。この期間中に違和感や痛みが出てこないかをしっかりと観察することが重要です。

最後に、個人差を考慮しない画一的な調整も避けるべき失敗例です。たとえ同じ身長や股下寸法であっても、筋力や柔軟性、ペダリングスキルによって最適なサドル高さは変わってきます。特に、筋力や柔軟性が高い人は、より高めの設定が可能になる傾向がありますが、これは個人の状態によって大きく異なります。安易に他人の設定を真似るのではなく、自分の体の状態に合わせた調整を心がけることが重要です。

これらの失敗を避けるためには、焦らず慎重に調整を進めることが大切です。特に初心者の方は、やや低めの設定から始め、徐々に体の反応を見ながら調整していくことをお勧めします。そうすることで、安全に、そして効率的に自分に合った最適なサドル高さを見つけることができるはずです。

サドル高さを調整する際に必要な工具と、シートポストの種類による調整方法の違いを教えてください。

サドル高さを適切に調整するためには、正しい工具の選択と、シートポストの種類に応じた適切な調整方法の理解が不可欠です。工具の選択を誤ったり、不適切な調整方法を用いたりすると、部品の破損や事故につながる危険性があります。ここでは、必要な工具の種類と選び方、そして異なるタイプのシートポストに応じた調整方法について詳しく解説していきます。

まず、最も基本的な工具として、六角レンチ(アーレンキー)が必要です。一般的なロードバイクのシートポストクランプには、4mmまたは5mmの六角ボルトが使用されていることが多いため、この2サイズは必ず用意しておきましょう。ただし、単なる六角レンチだけでは不十分で、特にカーボンフレームやカーボン製シートポストを使用している場合は、トルクレンチが必須となります。トルクレンチには大きく分けて2種類あり、一つはプリセット型トルクレンチ、もう一つは可変式トルクレンチです。

プリセット型トルクレンチは、あらかじめ設定された特定のトルク値で「カチッ」という音と共に折れ曲がる仕組みになっています。一般的なサドル周りの作業では、4Nm、5Nm、6Nmあたりの値が使用されることが多いため、これらの値に対応したものを選ぶと便利です。一方、可変式トルクレンチは、必要なトルク値を自由に設定できる特徴があります。より幅広い用途に対応できますが、価格は比較的高めとなります。

次に、シートポストの種類による調整方法の違いについて見ていきましょう。一般的なロードバイクには、大きく分けてバンド式クランプとフレーム埋め込み式クランプの2種類があります。バンド式クランプは、フレームの外側から金具でシートポストを締め付ける一般的な方式です。この場合、クランプのボルトを緩める際は、バンドの位置が左右にずれないよう注意が必要です。特に、バンドが回転方向や上下方向にずれてしまうと、正しく固定できなくなる可能性があります。

一方、フレーム埋め込み式クランプは、カーボンフレームで多く見られる方式です。この場合、調整用のボルトがフレーム内部に設置されており、見た目はすっきりとしています。しかし、この方式では締め付けトルクの管理が特に重要です。カーボンフレームは過度な締め付けによって破損しやすいため、必ずトルクレンチを使用し、メーカー指定の適正トルクを守る必要があります。

また、シートポストの材質によっても適切な取り扱い方が異なります。金属製のシートポストを使用する場合は、挿入部分にグリスを塗布することで、スムーズな調整と防錆効果が得られます。一方、カーボン製シートポストの場合は、専用のカーボンペースト(カーボングリス)を使用する必要があります。これは、カーボン同士の滑りを防ぎ、より少ない締め付け力で確実な固定を実現するためです。

調整作業を行う際の重要なテクニックとして、高さの基準点のマーキングがあります。シートポストに細いマスキングテープを貼り、現在の高さを印しておくことで、調整後に元の位置に戻すことが容易になります。また、シートポストには必ず最大挿入線(リミットマーク)が表示されています。この線を超えてシートポストを引き出すことは絶対に避けなければなりません。フレームの破損や重大な事故につながる危険性があります。

高さを変更した後は、シートポストクランプの締め付けが重要です。特に注意すべきは、締め付けの順序です。2本ボルトタイプのクランプでは、両方のボルトを均等に、少しずつ締めていく必要があります。片方だけを先に締めてしまうと、正しい固定ができず、走行中にサドルが傾いてしまう可能性があります。

最後に、調整後の確認作業も重要です。サドルに体重をかけ、がたつきや異音がないか確認します。特に、カーボン製パーツを使用している場合は、締め付け部分に異常な応力が加わっていないか、慎重にチェックする必要があります。また、定期的なメンテナンスとして、シートポストクランプの締め付け具合を確認し、必要に応じて増し締めを行うことをお勧めします。

サドル高さが原因で起こる体の痛みや違和感について、その症状と対処法を教えてください。

サドル高さの不適切な設定は、様々な身体の痛みや違和感を引き起こす原因となります。特にロードバイクの場合、長時間の走行を行うため、わずかな調整ミスが重大な不調につながる可能性があります。ここでは、サドル高さに起因する主な症状と、その対処方法について詳しく解説していきます。

最も一般的な症状として、膝の痛みが挙げられます。膝の痛みは、サドルが高すぎる場合と低すぎる場合で、その症状が異なります。サドルが高すぎる場合は、膝の裏側に痛みを感じることが多くなります。これは、ペダリング時に脚が必要以上に伸びることで、膝の後ろにある腱に過度な負担がかかるためです。特に長時間のライドや高強度の運動後に痛みを感じる場合は、サドルが高すぎる可能性を疑う必要があります。

一方、サドルが低すぎる場合は、膝の前面、特に膝蓋骨(お皿)の周辺に痛みを感じやすくなります。これは、膝が過度に曲がった状態でペダリングを行うことで、膝蓋骨周辺の筋肉や腱に負担がかかるためです。特に、上り坂での走行時や強いペダリングを行った際に痛みが増す傾向があります。このような症状が出た場合は、まずサドルを少し高くすることで改善が見込めます。

腰の痛みも、サドル高さの不適切な設定によって引き起こされる代表的な症状です。特にサドルが高すぎる場合、ペダリング時に骨盤が左右に大きく揺れる動きが発生し、これが腰への負担となります。この症状は、ペダリング中に体が左右に揺れる感覚として自覚することができます。また、長時間の走行後に腰の違和感として現れることもあります。

足首の違和感も見逃せない症状です。サドルが高すぎると、足首が必要以上に伸びる動きが発生します。これは、高すぎるサドル位置を補うために、無意識のうちに足首を使ってペダリングを行おうとするためです。この状態が続くと、アキレス腱への負担が増加し、炎症や痛みを引き起こす可能性があります。特に、ペダリング中に足首が極端に下を向く動きが見られる場合は、サドルが高すぎるサインと考えられます。

また、お尻の痛みもサドル高さと密接な関係があります。サドルが高すぎる場合、体重が前後に移動しやすくなり、サドルとの接点が安定しません。これにより、特定の部分に圧力が集中し、不快感や痛みを引き起こすことがあります。逆にサドルが低すぎる場合は、体重が後ろに寄りすぎて、座骨に過度な圧力がかかりやすくなります。

これらの症状に対する基本的な対処法として、まず重要なのが段階的な調整です。痛みや違和感が出た場合、一度に大きな調整を行うのではなく、1〜2ミリ単位での微調整を行います。調整後は、最低でも30分程度の試走を行い、症状の変化を観察します。この際、平地だけでなく、上り坂や下り坂など、様々な条件での走行を試してみることが重要です。

特に注意が必要なのが、複数の症状が同時に出現している場合です。例えば、膝の痛みと腰の違和感が同時に起こっている場合、単純なサドル高さの調整だけでは解決できないことがあります。このような場合は、サドルの前後位置やハンドル位置なども含めた総合的なフィッティングを検討する必要があります。

また、症状の改善には適切なウォームアップとクールダウンも重要です。特に、サドル高さを調整した直後は、身体が新しいポジションに慣れる時間が必要です。急激な負荷をかけることは避け、徐々に強度を上げていくようにしましょう。同時に、走行後のストレッチや軽いスピンニングなどのクールダウンも、症状の予防と改善に効果的です。

最後に、これらの症状が継続する場合や、自己調整では改善が見られない場合は、専門家によるフィッティングを受けることをお勧めします。プロのフィッターは、より詳細な身体の動きの分析や、個人に合わせた総合的なポジション調整を行うことができます。特に、競技での使用や長距離ライドを予定している場合は、専門家のアドバイスを受けることで、より快適で効率的なライディングが可能になるはずです。

コメント