ロードバイクのコンポーネント市場において、シマノは長年にわたり技術革新を牽引してきた存在として知られています。現在、同社のフラッグシップモデルであるデュラエースR9200シリーズは12速を採用していますが、2024年5月頃、シマノが13速システムの特許を申請していることが明らかになり、自転車業界に大きな衝撃が走りました。この特許申請は、ロードバイク用およびマウンテンバイク用に完全ワイヤレスの13速電子グループセットを開発中であることを示唆しており、サイクリストたちの間で実用化の時期に関する議論が活発化しています。特に注目すべきは、競合のカンパニョーロが2025年に世界初のロードバイク用13速カセットを採用した「Super Record 13」を既に発表しているという点です。シマノが誇る技術力とブランドイメージを維持するためにも、13速化への対応は避けられない道と言えるでしょう。本記事では、シマノの13速技術に関する特許情報から、技術的な特徴、現行デュラエースR9200シリーズとの比較、競合他社の動向、そして最も気になる実用化の時期について、現時点で判明している情報を詳しく解説していきます。

シマノ13速特許申請の詳細と技術的革新性

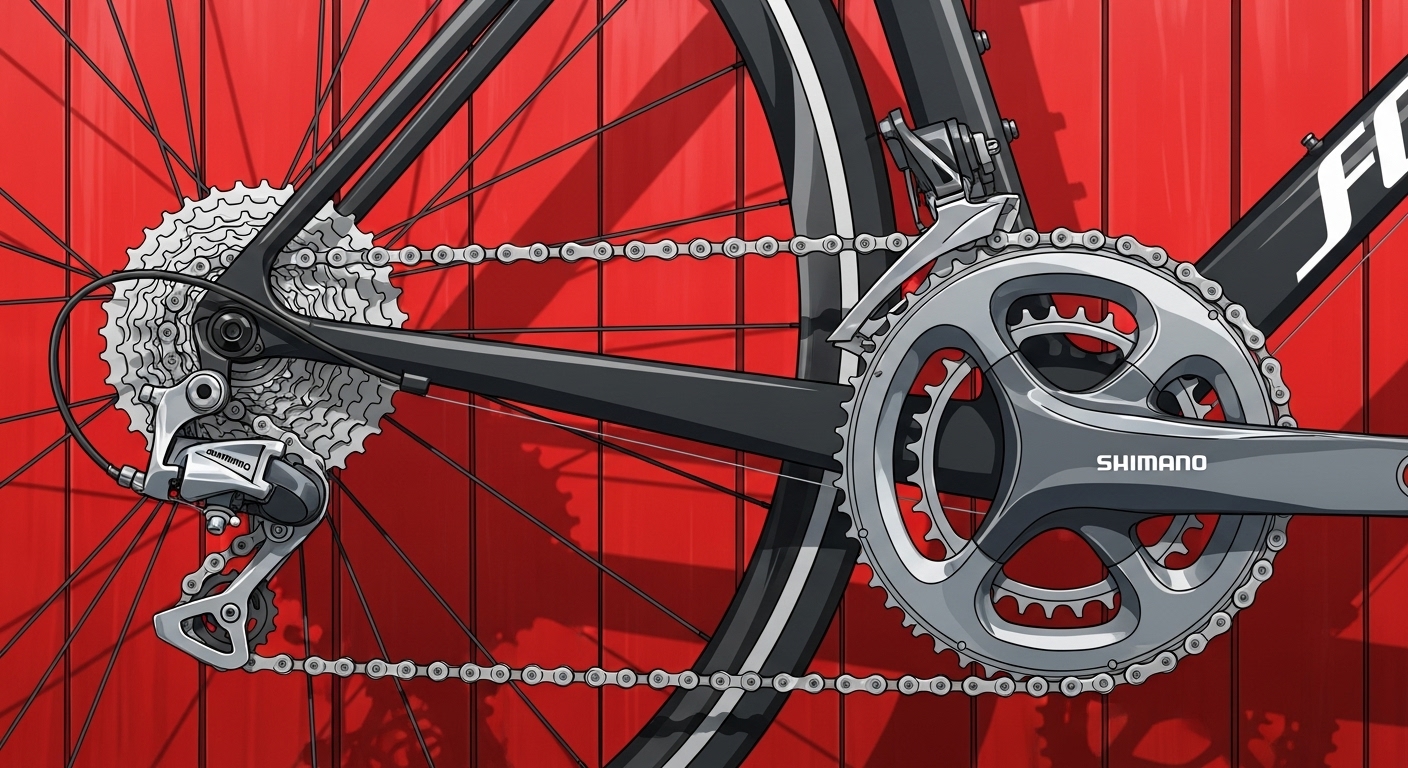

2024年5月頃に明らかになったシマノの特許申請は、自転車業界に大きな話題を提供しました。この特許文書には、13枚のスプロケットが付いたカセットに作用するシマノDi2ディレイラーの画像が含まれており、ロードバイクとマウンテンバイクの両方に対応する完全ワイヤレスの13速電子グループセットの開発を示唆しています。特許画像から読み取れる最大の特徴は、前後のディレイラーが内蔵充電式バッテリーを搭載可能である点です。これは現行の11速および12速電子グループセットで使用されている外部バッテリーへの有線接続の必要性を完全に排除するものであり、技術的に大きな前進となります。

現在のシマノのロード、グラベル、マウンテンバイク用グループセットはリアで最大12速ですが、13速化により新たな可能性が開かれます。このデザインが市場に投入されれば、シマノは近年完全ワイヤレスグループセットに移行したSRAMやカンパニョーロの例に倣うことになり、業界全体の技術標準を再定義する可能性があります。特許申請という段階ではありますが、シマノが知的財産権の保護だけでなく、実際の製品化を視野に入れていることは明白です。

完全ワイヤレス化の実現は、単なる配線の省略以上の意味を持ちます。配線作業が大幅に簡素化されることで、バイクの組み立てやメンテナンスが格段に容易になり、ショップやメカニックにとっても作業効率が向上します。また、ハンドル周りからダウンチューブ、リアディレイラーへの配線が不要になることで、フレーム設計の自由度が飛躍的に高まります。これにより、より空力性能に優れたフレーム形状の実現が可能となり、プロレースにおける競争力向上にも寄与するでしょう。さらに、配線に起因するトラブルが減少することで、システム全体の信頼性が向上し、レース中の機械トラブルのリスクを低減できます。

特許文書によれば、各ディレイラーは自身の充電式バッテリーを内蔵する設計となっており、これはSRAMのAXSシステムやカンパニョーロのワイヤレスシステムと同様のアプローチです。バッテリーをディレイラーに内蔵することで、システム全体の重量配分が最適化され、フレーム内にバッテリースペースを確保する必要がなくなるため、フレーム設計の制約が大幅に緩和されます。この技術革新は、単なる利便性の向上だけでなく、バイク全体のパフォーマンス向上にも貢献する可能性を秘めています。

現行デュラエースR9200シリーズの技術的到達点

シマノの13速システムを理解する上で、現行のデュラエースR9200シリーズが達成した技術的水準を把握することは非常に重要です。R9200は第10世代のデュラエースとして2021年に発表され、多くの技術革新を実現しました。この世代では12速化とSTIレバーのセミワイヤレス化が主な特徴として挙げられます。新設計のハイパーグライドプラス技術により、変速スピードは従来モデルと比較して約2倍に向上しており、具体的にはフロント変速が45パーセント、リア変速が58パーセント短縮されました。この劇的な変速速度の向上は、プロレースにおける戦術の幅を広げる重要な要素となっています。

12速化により、スプロケットのバリエーションは11-30Tと11-34Tの2種類に集約されました。注目すべき点として、CS-R9200は11速用のフリーボディにも対応しており、既存のホイールを使い続けたいユーザーにとって大きなメリットとなっています。この互換性への配慮は、シマノが単に新技術を投入するだけでなく、既存ユーザーの投資を保護することも重視していることを示しています。フロントディレイラーFD-R9250は、変速時間を45パーセント短縮するとともに小型化を実現しました。モーターとのリンク構造を根本から見直すことで小型軽量化を達成し、前方投影面積は33パーセント減少、重量は97グラムという軽量化を成し遂げています。

STIレバーは人間工学に基づいたエルゴノミック設計が施され、長時間のライディングでも疲労を軽減する形状となっています。デュラエースのパワーメータークランクは力ベクトルの計測が可能となっており、単純なパワー数値だけでなく、ペダリングの効率性まで分析できるようになりました。これにより、プロレーサーだけでなく、トレーニングに熱心なホビーライダーにとっても、より詳細なデータに基づいたトレーニングが可能となっています。

ブレーキ性能に関しても、R9200シリーズは大きな進化を遂げています。ブレーキは単に停止するための装置ではなく、スピードコントロールを行うための繊細な操作が求められるパーツです。指先での微細な操作がそのままブレーキングフォースに反映される必要があり、R9200シリーズではコントロール性が格段に向上し、滑らかで予測可能なブレーキングフィールを実現しています。ホイールに関しては、36ミリメートル、50ミリメートル、60ミリメートルという3種類のリムハイトによって役割を明確化し、超級山岳の登りから平坦レースの高速巡航まで、あらゆるシチュエーションをカバーする設計となっています。

Di2技術の進化とセミワイヤレス設計の意義

シマノのDi2技術、すなわちDigital Integrated Intelligence技術は、電動変速システムの代名詞として長年にわたり進化を続けてきました。現行のDi2システムでは、セミワイヤレス設計が採用されており、これが次世代の完全ワイヤレス化への重要なステップとなっています。新しいDi2システムを搭載した105 R7150、アルテグラ R8150、デュラエース R9200では、STIシフトレバーがワイヤレスとなり、ハンドル周りの配線が大幅に削減されました。システムは従来よりも大幅に少ないケーブルで動作し、一部のビルドでは電気配線が2本のみで済むようになっています。

バッテリーはシートチューブに内蔵され、そこからフロントディレイラーとリアディレイラーへ配線される構造となっています。ワイヤレスユニットは、充電器とスイッチをコンパクトなデザインに統合し、バッテリーレベル、ペアリング状態、調整モードを示すLEDステータスインジケーターを備えています。これにより、システムの状態を視覚的に把握することが容易になり、バッテリー切れによるトラブルを未然に防ぐことができます。R9200デュラエース12速シリーズにはBT-DN300という内蔵バッテリーが使用されており、以前のDi2システム用にはBT-DN110という内蔵バッテリーが存在しています。

内蔵バッテリーは、シートポストまたはシートチューブに取り付けることができ、フレーム内部にスマートに収納されます。セミワイヤレス設計により、ハンドルバーとダウンチューブを通るシフター用のケーブルが不要になりましたが、ディレイラーは依然としてワイヤー経由で内蔵バッテリーに接続されています。この構造は、完全ワイヤレス化への過渡期として位置づけることができ、シマノが段階的に技術を進化させている様子が見て取れます。13速の特許申請で示された完全ワイヤレス設計は、このセミワイヤレス設計からの自然な進化と言えるでしょう。

競合他社の動向とカンパニョーロの先行

シマノの13速開発を考察する上で、競合他社の動向を無視することはできません。特に、カンパニョーロが2025年に世界初となるロードバイク用の13速カセットを採用した「Super Record 13」を発表したことは、業界に大きな衝撃を与えました。カンパニョーロのSuper Record 13は、ロードバイクで初の13速化と完全ワイヤレス化を同時に実現しており、これはシマノにとって大きなプレッシャーとなっているはずです。イタリアの名門ブランドが技術的に先行したことで、シマノの対応が注目されています。

重量面での比較も興味深い点です。SR13のグループセット総重量はパワーメーターなしで2,435グラムとなっており、SRAM Red AXSの約2,460グラムから2,548グラム、Shimano Dura-Ace Di2の約2,507グラムから2,514グラムと比較しても、市場で最軽量クラスの電子ディスクブレーキグループセットを実現しています。この軽量化は、13速化とワイヤレス化を実現しながらも達成されており、カンパニョーロの技術力の高さを示しています。ただし、価格面では希望小売価格が78万1000円から、パワーメーター付きは99万2000円からと非常に高価であり、一般のサイクリストには手が届きにくい価格帯となっています。

現時点でSRAMは12速ワイヤレスシステムであるRed AXSやForce AXS等を提供しており、13速システムはまだリリースしていません。このため、カンパニョーロがロード用13速を世界で初めて実現した形となり、業界におけるイノベーターとしての地位を確立しました。シマノがどのような形でこの挑戦に応えるのかが、今後の焦点となります。シマノは市場シェアにおいて圧倒的な地位を占めており、その技術力と生産能力を考えれば、カンパニョーロとは異なるアプローチで13速化を実現する可能性が高いと考えられます。

スペインのローターも「1×13」という世界初の油圧式13速コンポーネントを既に発表していますが、これはフロントシングル仕様であり、ロードレース用のダブルチェーンリング仕様とは異なる設計思想に基づいています。ローターの1×13システムは、主にグラベルバイクやマウンテンバイク向けに設計されており、シンプルさと広いギア比を両立させています。ロードバイク市場では、依然としてダブルチェーンリング仕様が主流であり、カンパニョーロのSuper Record 13がその分野で先行している状況です。

13速化に伴う技術的課題と解決策

リアカセットを13速化することは、単にスプロケットを1枚増やすだけの単純な作業ではありません。多くの技術的課題を克服する必要があり、シマノはこれらの課題に対して独自のソリューションを開発していると考えられます。まず、スペースの制約という根本的な問題があります。現在のロードバイクのリアエンド幅は、ディスクブレーキ仕様で142ミリメートルが標準となっています。この限られたスペース内に13枚のスプロケットを配置するには、各スプロケット間の間隔をさらに狭くする必要があり、精密な設計と製造技術が求められます。

スプロケット間の間隔が狭くなると、チェーンも薄くする必要が生じます。しかし、チェーンを薄くすると強度や耐久性が低下する可能性があるため、材料科学的なアプローチと設計の最適化が不可欠です。シマノは12速化の際にもチェーンの設計を大幅に見直しており、新しい熱処理技術や表面処理技術を導入することで、薄型化と強度の両立を実現しました。13速化ではさらなる技術革新が求められ、おそらく新素材の採用や製造プロセスの革新が行われているものと推測されます。

変速精度の向上も重要な課題です。スプロケット間の間隔が狭くなるほど、変速の精度が重要になり、わずかなズレでも変速ミスやチェーン落ちにつながる可能性があります。電動変速システムであるDi2は、機械式変速よりも高精度な制御が可能ですが、13速化ではさらなる精度向上が必要です。これは、モーターの制御アルゴリズムの最適化、センサー技術の向上、そしてディレイラーの機械的精度の向上を通じて実現されると考えられます。シマノが長年にわたって蓄積してきたDi2技術のノウハウが、ここで大きく活かされるはずです。

耐久性の確保も見逃せない要素です。薄いスプロケットと薄いチェーンを組み合わせることで、摩耗が早くなる可能性があります。プロレーサーにとって、レース中の機材トラブルは致命的であり、高い耐久性と信頼性が絶対条件となります。シマノは、表面硬化処理や特殊コーティング技術を駆使して、薄型化と耐久性の両立を図ると予想されます。また、定期的なメンテナンスの重要性がさらに高まることも考えられ、ユーザーに対する適切な情報提供とサポート体制の構築も重要になるでしょう。

13速化がもたらすメリットとユーザー体験の向上

技術的課題がある一方で、13速化には多くのメリットも存在します。最も直接的なメリットは、より細かいギア比の設定が可能になることです。13速化により、ギア間のステップをより小さくすることができ、特に登坂や高速巡航時に最適なケイデンスを維持しやすくなります。プロレーサーにとって、わずかなギア比の違いがパフォーマンスに大きく影響するため、この細かな調整能力は競争力に直結します。また、ホビーライダーにとっても、自分の体力や走行状況に最適なギアを選択できることで、より快適で効率的なライディングが可能になります。

ワイドレンジ化との両立も重要なメリットです。12速でも、例えば11-34Tのような広いギア比のカセットが提供されていますが、13速化により、さらにワイドレンジ化と細かいギア比設定を同時に実現できる可能性があります。例えば、10-36Tや10-40Tといった、より広いギア比のカセットを提供しつつ、各ギア間のステップを小さく保つことができれば、平坦路から急勾配の山岳まで、あらゆる地形に対応できる理想的なギア構成が実現します。これは特にグランフォンドやロングライドを楽しむサイクリストにとって大きな魅力となるでしょう。

競合との差別化という戦略的観点も見逃せません。カンパニョーロが既に13速を実現している中で、シマノが13速化しないという選択肢は現実的ではありません。技術力とブランドイメージを維持するためにも、13速化は避けられない道と言えます。ただし、シマノはカンパニョーロと同じアプローチを取るのではなく、独自の技術的優位性を打ち出してくると予想されます。それは、より高い耐久性、優れた変速フィーリング、あるいは価格面での競争力など、シマノならではの強みを活かした製品になる可能性が高いでしょう。

ユーザー体験の向上という観点からは、完全ワイヤレス化による使いやすさの向上も大きなメリットです。配線が不要になることで、バイクの組み立てやメンテナンスが簡単になり、カスタマイズの自由度も高まります。また、ワイヤレス通信により、スマートフォンやサイクルコンピューターとの連携が強化され、より詳細な走行データの取得や、システム設定のカスタマイズが容易になることも期待されます。これらの要素が組み合わさることで、13速システムは単なる段数の増加以上の価値を提供できると考えられます。

実用化時期の予測と市場投入のシナリオ

最も多くのサイクリストが気になるのは、シマノの13速デュラエースがいつ実用化されるかという点です。しかし、現時点ではシマノからの公式な発表は一切なく、あらゆる情報は推測の域を出ません。特許申請と製品化の関係を考えると、2024年5月頃に特許が申請されたことが判明しましたが、特許申請から製品化までには通常、数年の期間が必要です。シマノは知的財産権を保護する目的のために特許を申請することも多く、特許申請がそのまま製品化に結びつかないケースも存在します。しかし、13速という具体的な技術に関する特許であり、競合が既に製品化している状況を考えると、これが単なる防衛的特許である可能性は低いと考えられます。

業界関係者の間では、2025年6月頃に登場する可能性が指摘されていますが、これは推測の域を出ません。ジロ・デ・イタリア前にスパイショットが出てくる可能性も指摘されており、プロチームが新型コンポーネントをテストする際、メディアに撮影されることが情報源となるケースが多くあります。過去には、新型デュラエースが公式発表前にプロレースで目撃され、それが大きな話題となったこともあります。今後のグランツールやワールドツアーレースにおいて、注意深く観察することで、新型コンポーネントの手がかりを得られるかもしれません。

デュラエースのモデルチェンジサイクルを考えると、通常4年から5年の周期でモデルチェンジが行われています。R9200シリーズが2021年に発表されたことを考えると、次期モデルは2025年から2026年頃になる可能性があります。ただし、これはあくまで過去のパターンに基づく推測であり、技術開発の進捗や市場の状況によって変わる可能性があります。特に、カンパニョーロの13速投入という競合の動きは、シマノのスケジュールに影響を与える可能性があります。市場シェアを維持するためには、できるだけ早く対抗製品を投入する必要がある一方で、シマノは品質と信頼性を重視する企業であり、十分なテストを経てからでなければ製品を市場に投入しないという慎重な姿勢も持ち合わせています。

オリンピックイヤーとの関連も興味深い観点です。2024年はパリオリンピックが開催されましたが、シマノは過去にオリンピックのようなビッグイベントに合わせて新製品を発表することがありました。2028年のロサンゼルスオリンピックに向けて、2026年から2027年頃に新型デュラエースを発表する可能性も考えられます。オリンピックでは自転車競技が注目され、最新技術を搭載した機材が使用されることで、大きなマーケティング効果が期待できるためです。シマノの戦略的な製品投入のタイミングとして、オリンピックイヤーは有力な候補となります。

シマノの技術開発戦略と段階的展開

シマノは、単に競合他社の後追いをするのではなく、独自の技術開発戦略を持っています。この戦略を理解することで、13速システムがどのような形で市場に投入されるかを予測することができます。シマノの特徴的なアプローチの一つは、段階的な技術導入です。新技術は最初にデュラエースに導入され、その後アルテグラ、105へと展開されるパターンが一般的です。例えば、Di2システムは最初にデュラエースに導入され、技術が成熟するにつれて他のグレードにも展開されました。同様に、13速システムもまずデュラエースに導入され、数年後にアルテグラ、さらにその後105へと展開される可能性が高いと考えられます。

互換性の重視もシマノの重要な特徴です。シマノは、異なるグレード間での互換性を重視しており、例えばデュラエースのディレイラーとアルテグラのシフターを組み合わせることができるなど、柔軟な組み合わせが可能です。この互換性は、ユーザーが段階的にアップグレードできるメリットを提供し、シマノエコシステム全体の利便性を高めています。13速システムでも、この互換性をどのように維持するかが課題となります。完全に新しい規格となる可能性もあれば、ある程度の互換性を保つ設計となる可能性もあります。シマノのこれまでの姿勢を考えると、可能な限り互換性を確保しようとするでしょう。

市場のニーズとの調和も重要な考慮事項です。シマノは、プロレーサーだけでなく、一般のサイクリストのニーズも考慮しています。13速化が本当に必要なのか、12速で十分なのかという議論もあります。多くの一般サイクリストにとって、12速でも十分なギア比の選択肢があり、13速化によるコストアップやメンテナンスの複雑化はデメリットになる可能性もあります。シマノは市場調査を綿密に行い、実際のユーザーニーズを把握した上で製品開発を進めていると考えられます。13速がプロレーサーやハイエンドユーザー向けのオプションとして位置づけられる一方で、12速も継続して提供されるというシナリオも十分に考えられます。

環境への配慮も近年のシマノにとって重要なテーマとなっています。13速化により、チェーンやスプロケットの寿命が短くなる可能性がある場合、それは持続可能性の観点から問題となります。シマノがどのようにこの問題に対処するかも注目されます。耐久性の向上、リサイクル可能な素材の使用、修理やメンテナンスのしやすさなど、環境に配慮した設計が求められています。シマノは企業として社会的責任を重視しており、13速システムの開発においても環境への影響を最小限に抑える努力がなされていると期待されます。

プロチームでのテスト状況とスパイショットの可能性

新型コンポーネントは、市場投入前にプロチームでテストされることが一般的です。このテストフェーズは製品開発において非常に重要であり、実際のレース環境での性能検証、耐久性の確認、プロレーサーからのフィードバック収集などが行われます。シマノがスポンサーを務めるプロチームが、新型コンポーネントのプロトタイプをテストしている可能性は十分にあります。ただし、これらのテストは通常、極秘に行われ、外部に情報が漏れないよう厳重に管理されています。チーム関係者やメカニックには守秘義務契約が課せられ、プロトタイプ機材は通常の機材と見分けがつかないようにカモフラージュされることもあります。

メディアやファンは、プロレースでスパイショットを撮影しようと常に目を光らせています。新型コンポーネントが発見されれば、それが自転車メディアで大きなニュースになり、ソーシャルメディアで瞬く間に拡散されます。現時点では、13速デュラエースの確実なスパイショットは確認されていないようですが、今後のレースで目撃される可能性があります。特に、ジロ・デ・イタリア、ツール・ド・フランス、ブエルタ・ア・エスパーニャといったグランツールは、新型機材のテストと発表のタイミングとして選ばれることが多く、注目度が高いイベントです。

スパイショットが撮影された場合、そこから多くの情報を読み取ることができます。スプロケットの枚数、ディレイラーのデザイン、バッテリーの配置、ワイヤレスユニットの有無など、視覚的に確認できる要素から技術的な特徴を推測することが可能です。過去には、スパイショットから新型コンポーネントの仕様をかなり正確に予測できたケースもあり、業界関係者や熱心なファンにとって、スパイショット分析は楽しみの一つとなっています。今後のレースシーズンにおいて、シマノのサポートを受けるトップチームの機材を注意深く観察することで、13速デュラエースの手がかりを得られるかもしれません。

価格予想と市場への影響

13速デュラエースが実用化された場合、価格はどの程度になるでしょうか。この点も多くのサイクリストにとって重要な関心事です。現行のデュラエースR9200のグループセットは、約50万円から60万円程度で販売されています。これは、カンパニョーロのSuper Record 13の約78万円やSRAM Red AXSの約60万円から70万円と比較すると、やや低価格に位置しています。シマノは大量生産によるスケールメリットを活かし、競合他社よりも手頃な価格で高品質な製品を提供することに成功してきました。

13速化と完全ワイヤレス化により、開発コストが増加することは確実です。新しいバッテリー技術、ワイヤレス通信モジュール、より精密なディレイラー機構など、多くの新技術が投入されるため、製造コストは現行モデルよりも高くなると予想されます。そのため、13速デュラエースは現行のR9200よりも高価になると考えられますが、シマノは大量生産によるコストダウンが得意であり、カンパニョーロほど高価にはならない可能性もあります。予想価格としては、60万円から70万円程度になるのではないでしょうか。この価格帯であれば、シマノの従来のポジショニングを維持しつつ、新技術のコストを回収することができると考えられます。

価格が高くなりすぎると、一般のサイクリストには手が届きにくくなり、市場の受け入れが限定的になる可能性があります。シマノは、プロレーサー向けのハイエンドモデルだけでなく、より手頃な価格のアルテグラや105グレードも展開しているため、13速化がこれらのグレードにどのように展開されるかも重要です。デュラエースで13速化が実現した後、数年後にアルテグラでも13速が提供され、さらにその後105にも展開されるというシナリオが考えられます。この段階的な展開により、より多くのサイクリストが13速技術の恩恵を受けられるようになるでしょう。

市場への影響という観点では、シマノの13速投入は業界全体に大きな波及効果をもたらすと予想されます。シマノは世界最大のコンポーネントメーカーであり、その動向は市場標準を形成する力を持っています。シマノが13速を投入すれば、それが事実上の業界標準となり、フレームメーカーやホイールメーカーも13速対応の製品を開発する動きが加速するでしょう。また、アフターマーケットのパーツメーカーも13速対応の製品を開発することになり、エコシステム全体が13速化に向けて動き出すことになります。

フリーボディの規格と13速への対応

13速化において避けて通れないのが、ホイールのフリーボディの規格です。スプロケットを13枚装着するためには、フリーボディの設計が非常に重要になります。カンパニョーロは、13速に対応したN3Wフリーボディを開発しました。N3Wは13速から9速までをカバーする汎用性の高いフリーボディであり、11速や12速使用時はスペーサーを装着した状態で使用し、13速を使用する場合は、ボディのロックリング側にあるスペーサーを外す仕様となっています。この設計により、幅広い互換性を確保しながら13速化を実現しており、ユーザーは一つのホイールセットで複数の段数に対応できるというメリットがあります。

シマノが13速システムを投入する場合、新しいフリーボディ規格を導入する可能性があります。現在、シマノは12速までHG Spline L2という規格を使用していますが、13速化に伴い、新規格が必要になるかもしれません。あるいは、既存のフリーボディに13速カセットを装着できるよう、スペーサーなどを活用する可能性もあります。シマノはこれまでも互換性を重視してきたため、既存のホイールを使い続けられる設計を目指すと考えられます。ただし、13枚のスプロケットを配置するにはスペースが必要であり、完全な後方互換性を維持することは技術的に困難かもしれません。

SRAMは、ロード用12速とグラベル用12速および13速にXD-Rフリーボディを使用しています。SRAMシステムで13速を使用する場合はXD-Rフリーボディが必要です。基本的に、メーカー間でのフリーボディとスプロケットの互換性はありません。シマノのスプロケットはシマノのフリーボディに、カンパニョーロのスプロケットはカンパニョーロのフリーボディに、というように、使用するコンポーネントに合わせたフリーボディの選択が必要です。この状況は、ユーザーにとっては若干複雑ですが、各メーカーが最適な設計を追求した結果とも言えます。

ホイールメーカーにとって、複数のフリーボディ規格に対応することは製造コストの増加につながります。しかし、主要なホイールメーカーは通常、シマノ、カンパニョーロ、SRAMの各規格に対応したフリーボディを提供しており、ユーザーは購入時または後から交換することで、自分の使用するコンポーネントに合わせることができます。13速化に伴い、この状況は継続すると予想され、ホイール選択時にはフリーボディの互換性を確認することがより重要になるでしょう。

シマノコンポーネントの歴史と多段化の進化

シマノの13速開発を理解する上で、同社のコンポーネント多段化の歴史を振り返ることは非常に有意義です。シマノのロードバイクコンポーネントは、長年にわたって着実に進化を続けてきました。1990年代後半には、ティアグラが登場し、スポーツバイクの魅力をより広範なユーザーに広げるコンポーネントとして位置づけられました。この頃から、シマノは幅広い価格帯とグレードで製品を展開し、初心者からプロフェッショナルまでをカバーする戦略を確立しました。

1990年代には、リア7速から8速、9速へと段階的に多段化が進みました。各世代の多段化では、変速性能の向上、軽量化、耐久性の向上が図られてきました。特に9速化は、当時としては画期的な技術革新であり、より細かいギア比設定が可能になることで、レースシーンでの競争力向上に貢献しました。2000年代に入ると、10速システムが登場しました。デュラエースを皮切りに、アルテグラ、105へと展開され、10速が標準となっていきました。この時期には、フリーボディの設計も見直され、より多くのスプロケットを装着できるようになりました。10速化は、それまでのシステムとは一線を画す大きな変革であり、シマノの技術力の高さを示すものでした。

2013年頃から、デュラエースR9100シリーズで11速化が実現されました。11速化により、より細かいギア比の設定が可能になり、プロレーサーからホビーライダーまで、幅広いユーザーに支持されました。11速は長期にわたって標準となり、多くのロードバイクで採用されました。この時期には、電動変速システムであるDi2も進化を続け、機械式変速から電動変速への移行が加速しました。2021年に発表されたデュラエースR9200シリーズで、シマノは12速化を実現しました。これにより、さらに細かいギア比設定が可能になり、競合他社との技術競争も激化しました。SRAMが先行して12速ワイヤレスシステムを投入していたこともあり、シマノもセミワイヤレス化を実現し、技術的な遅れを取り戻す形となりました。

ロードバイクだけでなく、マウンテンバイクコンポーネントも進化を続けています。デオーレなどのMTBコンポーネントもモデルチェンジが行われ、リア12速と11速が既存の10速に追加されるなど、多段化が進んでいます。マウンテンバイクでは、シングルチェーンリングとワイドレンジカセットの組み合わせが主流となっており、この分野でもシマノは技術革新を続けています。このような歴史を振り返ると、シマノが13速化に向かうことは自然な流れと言えます。しかし、各世代の多段化には数年の開発期間が必要であり、13速化も同様に慎重な開発とテストが行われているはずです。シマノの歴史は、技術革新と市場ニーズのバランスを取りながら、着実に進化を続けてきた歴史であり、13速化もこの延長線上にあると位置づけることができます。

メンテナンスと互換性の考察

13速化により、メンテナンスと互換性に関する新たな課題と機会が生まれます。メンテナンスの複雑化については、13速化によりチェーンやスプロケットの摩耗がより早くなる可能性があります。スプロケット間の間隔が狭くなり、チェーンも薄くなることで、摩耗の進行が早まる可能性があるため、定期的な点検と交換がより重要になります。また、調整もより繊細になると考えられ、ディレイラーの位置調整やチェーンの長さ設定など、セットアップにはより高い精度が求められるでしょう。ただし、電動変速システムであるDi2は、機械式変速よりもメンテナンスが簡単であり、この点ではメリットがあります。電動システムは自己調整機能を持ち、ボタン一つで調整できるため、メカニックやユーザーにとって作業が簡略化されます。

互換性の問題については、13速システムが導入された場合、既存の12速や11速のコンポーネントとの互換性が課題になります。シマノは、可能な限り互換性を維持する方針ですが、13速化により完全な互換性を保つことは難しいかもしれません。特に、スプロケットとチェーンは13速専用となる可能性が高く、既存の12速システムとの混在使用は技術的に困難かもしれません。ホイールのフリーボディも、13速対応のものが必要になる可能性があり、既存のホイールを使い続けられるかどうかは、シマノの設計次第となります。シマノがこれまで示してきた互換性への配慮を考えると、可能な限り既存の資産を活用できる設計を目指すと期待されます。

交換部品の入手性についても考慮が必要です。新しいシステムが導入されると、初期段階では交換部品の入手が難しい場合があります。特に、13速専用のチェーンやスプロケットは、発売当初は供給が追いつかない可能性もあります。シマノは世界中に販売網を持っているため、比較的早く部品供給体制が整うと予想されますが、一時的な品薄状態が発生する可能性もあります。ユーザーとしては、予備のチェーンやスプロケットを確保しておくことが賢明かもしれません。また、ショップやメカニックも新しいシステムに対応するためのトレーニングが必要となり、初期段階ではサービス提供できる店舗が限られる可能性もあります。

長期的には、13速システムが普及することで、交換部品の入手性は改善され、メンテナンスのノウハウも蓄積されていくでしょう。シマノは技術文書やトレーニングプログラムを提供することで、ショップやメカニックのスキル向上をサポートしており、13速システムについても同様のサポートが期待されます。ユーザーとしては、信頼できるショップとの関係を築き、定期的なメンテナンスを受けることが、13速システムを長く快適に使用するための鍵となるでしょう。

今後の展望とコンポーネント市場の未来

コンポーネント市場の競争激化は、今後さらに加速すると予想されます。シマノ、カンパニョーロ、SRAMの3大メーカーによる競争は、技術革新を促進し、ユーザーにとって魅力的な製品が次々と登場する状況を生み出しています。カンパニョーロが13速を実現し、SRAMも独自のワイヤレス技術で市場を拡大している中、シマノがどのような戦略で対抗するかが注目されます。各メーカーは独自の強みを持っており、シマノは信頼性と幅広い製品ラインナップ、カンパニョーロは伝統とデザイン性、SRAMは革新的な技術とワイヤレス化で差別化を図っています。この競争は、ユーザーにとって選択肢の拡大とパフォーマンス向上につながる好循環を生み出しています。

電動化のさらなる進化についても期待が高まります。Di2技術は今後も進化を続けるでしょう。完全ワイヤレス化だけでなく、AI技術を活用した自動変速、スマートフォンとの連携強化、バッテリー寿命の延長など、多くの可能性があります。将来的には、走行状況やライダーの疲労度、パワー出力などを分析して最適なギアを自動的に選択するシステムが登場する可能性もあります。また、ワイヤレス通信技術の進化により、グループライドでのデータ共有や、コーチとリアルタイムで連携するような新しいライディング体験が実現するかもしれません。

サステナビリティへの対応も重要なテーマです。環境問題への意識が高まる中、コンポーネントメーカーも持続可能性を考慮した製品開発が求められています。リサイクル可能な素材の使用、製品寿命の延長、修理のしやすさなど、環境に配慮した設計が重要になってきています。シマノは企業として社会的責任を重視しており、環境への配慮を製品開発の重要な要素として位置づけています。13速システムにおいても、耐久性の向上や、部品の交換・修理のしやすさなど、長期的な使用を前提とした設計が期待されます。また、製造プロセスにおけるエネルギー効率の向上や、廃棄物の削減なども重要な取り組みとなるでしょう。

e-Bikeとの統合についても注目が集まります。e-Bike市場の拡大に伴い、コンポーネントメーカーもe-Bike専用の製品開発に力を入れています。13速システムがe-Bikeにも展開されるのか、それともe-Bike専用の異なるシステムが開発されるのかも注目ポイントです。e-Bikeでは、モーターのアシストがあるため、従来のロードバイクとは異なるギア比設定が求められます。また、モーターとの協調制御により、より効率的で快適なライディング体験を提供できる可能性があります。シマノは既にe-Bike用のコンポーネント「STEPS」シリーズを展開しており、この分野での知見を活かして、13速とe-Bikeを融合した革新的な製品が登場する可能性もあります。

ユーザーの反応と市場ニーズの多様化

プロレーサーの意見は、コンポーネント開発において重要な参考情報となります。プロレーサーの中には、12速で十分だという意見もあれば、より細かいギア比設定を求める声もあります。特に、山岳ステージでのギア選択やスプリントでの微妙なギア調整において、13速のメリットを実感できるレーサーもいるでしょう。シマノは、プロレーサーからのフィードバックを重視しており、彼らの意見が製品開発に反映されています。プロチームとの密接な関係を維持し、実際のレース環境でのテストを通じて、製品の完成度を高めているのです。

一般サイクリストのニーズについては、より多様な意見があります。一般のサイクリストにとって、13速化のメリットを実感できるかは議論の余地があります。多くのホビーライダーにとっては、12速でも十分なギア比の選択肢があり、それ以上の多段化は必要ないという意見もあります。特に、平坦な地域を主に走るライダーや、緩やかな起伏のコースを楽しむライダーにとって、13速の細かいギア比は過剰なスペックかもしれません。一方で、山岳地帯に住むライダーや、グランフォンドなど長距離イベントに参加するライダーにとっては、より細かいギア比設定とワイドレンジ化の両立は魅力的です。

価格感度についても、多くのサイクリストにとって重要な要素です。コンポーネントの価格は、バイク全体のコストに大きな影響を与えるため、慎重に検討されます。13速化によって価格が大幅に上昇すれば、市場の受け入れは限定的になる可能性があります。シマノがどのような価格戦略を取るかが、市場での成功を左右するでしょう。ハイエンドのデュラエースだけでなく、より手頃な価格のアルテグラや105でも段階的に13速が展開されることで、幅広いユーザー層にリーチできる可能性があります。また、12速システムも継続して提供されることで、ユーザーは自分の予算とニーズに合わせて最適な選択ができるようになるでしょう。

市場ニーズの多様化は、コンポーネントメーカーにとって課題であると同時に機会でもあります。レーシング志向のライダー、ロングライドを楽しむツーリストライダー、グラベルライディングを好むアドベンチャーライダーなど、それぞれ異なるニーズを持っています。13速システムが、これらの多様なニーズにどのように応えるかが重要です。シマノは製品ラインナップの幅広さで知られており、異なるグレードや仕様の製品を提供することで、多様な市場ニーズに対応してきました。13速システムにおいても、この戦略が継続されることが期待されます。

結論:シマノ13速デュラエースへの期待

シマノの13速特許申請は、ロードバイクコンポーネント技術の次なる段階を明確に示しています。完全ワイヤレス化と13速化の組み合わせにより、変速性能の飛躍的向上、フレーム設計の自由度拡大、より細かく最適化されたギア比設定が実現される可能性があります。しかし、実用化には多くの技術的課題を克服する必要があり、時期についても不確定要素が多いのが現状です。カンパニョーロが既に13速を実現している中、シマノがどのような独自の技術で差別化を図り、どのタイミングで市場に投入するのかが最大の注目点となっています。

フリーボディの規格、互換性、価格、性能、メンテナンス性、環境への配慮など、多くの要素をバランスよく実現することが求められます。シマノがこれまで培ってきた多段化の技術と経験、そして7速から8速、9速、10速、11速、12速へと着実に進化させてきた実績を活かし、どのような形で13速システムを実現するのか、業界関係者だけでなく、世界中のサイクリストが大きな期待を寄せています。シマノの技術力と市場での実績を考えると、13速デュラエースが登場した際には、業界に大きなインパクトを与えることは間違いないでしょう。

今後のプロレースでのスパイショット、業界関係者からのリーク情報、そして最終的にはシマノからの公式発表に注目していきたいと思います。ロードバイク技術の進化は決して止まることなく、今後も私たちサイクリストにより良く、より快適なライディング体験を提供し続けてくれることでしょう。シマノの13速デュラエースの登場が、ロードバイクシーンにどのような変革をもたらすのか、そしてそれが私たちのサイクリングライフをどのように豊かにしてくれるのか、期待は高まるばかりです。技術革新と伝統の融合、パフォーマンスと信頼性の両立、そしてプロレーサーからホビーライダーまで幅広く支持される製品づくり。これらのシマノの強みが、13速デュラエースにおいても存分に発揮されることを期待しています。

コメント