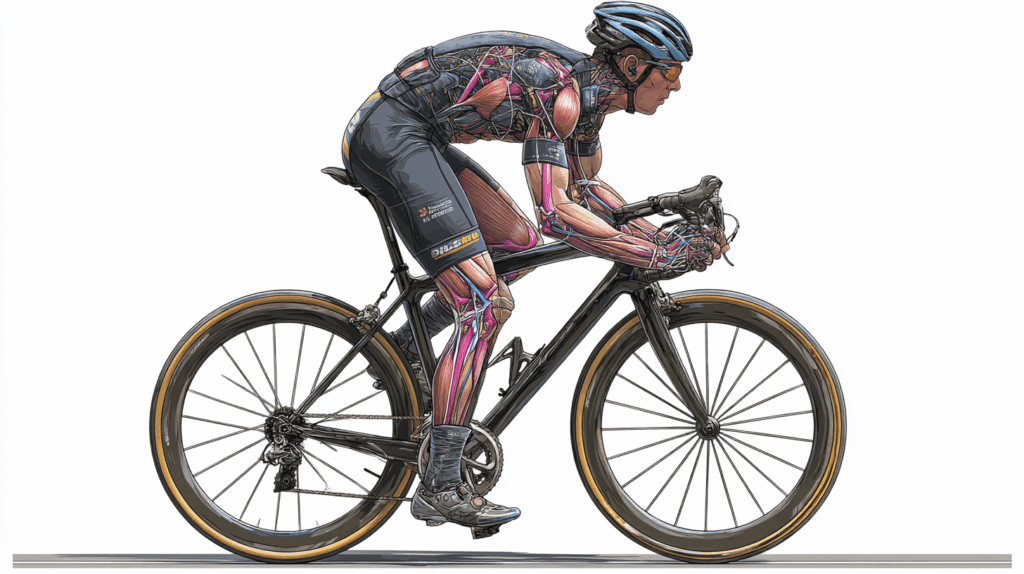

ロードバイクの性能を最大限に引き出すには、適切なフォームとペダリング技術が不可欠です。多くのサイクリストは大腿四頭筋やハムストリングスに注目しがちですが、実は内転筋がスムーズで効率的なペダリングにおいて重要な役割を果たしています。内転筋は太ももの内側に位置する筋肉群で、股関節の安定性を保ち、ペダリング時の力の伝達効率を高める働きがあります。この記事では、ロードバイクのパフォーマンス向上に欠かせない内転筋の重要性と、その活用法について詳しく解説します。

ロードバイクのペダリングで内転筋はどのような役割を果たしているのか?

内転筋は、ロードバイクのペダリングにおいて非常に重要な役割を担っています。まず基本的な解剖学から見ていきましょう。内転筋群は太ももの内側に位置し、主に5つの筋肉(大内転筋、長内転筋、短内転筋、恥骨筋、薄筋)から構成されています。これらの筋肉は骨盤の前部にある恥骨と背面にある坐骨から大腿骨の内側部分までつながっており、前後から骨盤を支える構造になっています。

内転筋の主な働きとして、股関節の内転(脚を内側に閉じる動き)と股関節の伸展と屈曲をサポートする機能があります。ペダリングにおいては、これらの機能が非常に重要な意味を持ちます。

まず一つ目に挙げられるのが、つま先-膝-骨盤を一直線に保つことでペダリングのロスを減らす役割です。内転筋が適切に機能することで、ペダリング中の脚の左右のブレを抑制し、力が無駄なく直線的にペダルへ伝わるようになります。これを「下降性運動連鎖」と呼び、骨格の構造上、骨盤から膝、つま先まで全身が安定性を増すように固定されることで、脚がブレずにまっすぐ落ちるようになります。

二つ目は、上体の安定性を高めることです。内転筋は体幹部のインナーマッスルと連結しており、この「筋連結」によってペダリング中の上体のブレを抑えることができます。実際、つま先を内側に向けた状態での片脚立ちの方が、外側に向けた状態よりも安定しやすいことからも、内転筋の安定化作用が理解できます。

三つ目は、引き足の効率化です。ペダリングでは踏み足だけでなく引き足も重要です。内転筋は股関節の曲げ伸ばしどちらにも作用し、特に引き足での股関節屈曲に大きく貢献します。また、股関節が深く曲がった状態では、股関節を伸ばす方向にも作用するため、ペダルの一回転を通して常に効率的な力の伝達をサポートしています。

強い選手に共通する特徴として、腸腰筋と内転筋をうまく使ったペダリングができていることが挙げられます。彼らのペダリングを後ろから観察すると、骨盤のあたりをひねるような独特の動きが見られます。この動きは腸腰筋と内転筋の連動によって生み出されており、効率的で力強いペダリングの秘密となっています。

内転筋を効果的に使ったペダリングのコツは何か?

内転筋を効果的に活用したペダリングを身につけるには、いくつかのコツと練習が必要です。特に初心者や中級者にとって、内転筋の感覚をつかむことは簡単ではありませんが、以下のポイントを意識することで、徐々に内転筋を使ったペダリングが可能になります。

まず重要なのは、つま先-膝-骨盤のラインを意識することです。ペダリング時に膝が内側や外側に逸れると、力の伝達効率が低下するだけでなく、膝を痛める原因にもなります。内転筋を意識することで、このラインをまっすぐに保ちやすくなります。

次に、引き足での内股意識が効果的です。ペダリングの引き上げ局面で少し内股気味にすることを意識すると、内転筋が活性化しやすくなります。ただし、踏み込み時だけ内股になると膝を痛める原因になるため、一連の動作が自然に流れるように心がけましょう。

特に内転筋の使い方に慣れていない場合は、低強度での練習から始めるのが効果的です。心拍数を最大の70%程度に抑えた状態で、内転筋を意識したペダリングを続けることで、徐々に感覚をつかんでいくことができます。高強度の運動では無意識に大腿四頭筋主体のペダリングに戻りやすいので、最初は低強度での練習を繰り返すことが大切です。

内転筋の活用が上達すると、ペダリング中の上体の安定性も向上します。これは特に長時間のライドや上り坂で大きなアドバンテージとなります。内転筋が体幹部と連動することで、ペダリングによる上半身のブレが抑えられ、より効率的にパワーを伝達できるようになります。

実際に内転筋がしっかり使えているかどうかを確認する方法として、高強度のライド後に内転筋の疲労感をチェックするという方法があります。大腿四頭筋中心のペダリングから内転筋も活用するペダリングに移行すると、疲労の感じる部位が変化します。大腿四頭筋の疲労が少なく、内転筋や大臀筋、ハムストリングスに疲労感があれば、効率的なペダリングができている証拠です。

内転筋を意識したペダリングは、単に速く走るためだけでなく、長時間の持久力向上にも大きく貢献します。大腿四頭筋主体のペダリングでは一回のアタック後に疲労が残りやすいのに対し、内転筋や大臀筋、ハムストリングスなどの持久筋をバランスよく使うことで、一日に複数回のアタックや長距離ライドでも体力を温存できるようになります。

内転筋を鍛えるための効果的なトレーニング方法は?

内転筋を効果的に鍛えるためには、まず内転筋の位置と働きを理解し、その感覚をつかむことが重要です。その上で、徐々に負荷を高めていくトレーニングが効果的です。以下に、自宅や簡単な器具でできる内転筋トレーニングをいくつか紹介します。

1. ストレッチで内転筋の感覚をつかむ

内転筋の位置や動きを感じるためには、まず開脚ストレッチが効果的です。いきなり両足での開脚が難しい場合は、片足ずつ行うと良いでしょう。このとき重要なのは、単に静的にストレッチするだけでなく、前屈を反復して行い、筋肉の伸び縮みを意識することです。これにより、内転筋がどこにあり、どのように動くのかを体感的に理解できます。

2. ワイドスクワット(相撲スクワット)

脚を肩幅の1.5〜1.8倍ほど広げて立ち、つま先は少し外側に向けます。この状態からゆっくりと腰を落とし、太ももが床と平行になるくらいまで下げたら、元の位置に戻ります。このエクササイズは内転筋に直接的な負荷をかけることができ、とても効果的です。初めは自重だけで10〜15回を2〜3セット行い、慣れてきたら徐々に回数を増やしていきましょう。

3. 横向きレッグレイズ

横向きに寝て、床側の脚を壁にピッタリつけます。次に、上側の脚を壁に向かって閉じるように持ち上げます。この動作を20〜30回程度、2セット以上行いましょう。この運動は直接的に内転筋に負荷をかけることができます。

4. バランスボールを使ったエクササイズ

仰向けになり、両膝を立てた状態でバランスボールを両膝で挟みます。尾てい骨はしっかり床につけたまま、膝でボールを持ち上げる動作を20〜30回、2セット以上行います。このエクササイズは腹筋と内転筋を連動して鍛えることができるため、ペダリングの安定性向上に効果的です。

5. アダクションマシン

ジムなどで利用できる場合は、アダクションマシンも内転筋トレーニングに非常に効果的です。このマシンでは内転筋と外転筋をそれぞれ鍛えることができ、重量も調整可能なため、段階的に負荷を高めていくことができます。自重トレーニングだけでは筋肉痛にならないような場合でも、マシンを使えば適切な負荷をかけることが可能です。

これらのトレーニングに加えて、実際のペダリングの中で内転筋を意識する練習も重要です。特に低負荷でのペダリング中に内転筋を使う感覚をつかむことで、徐々に高負荷の状況でも内転筋を活用できるようになります。継続的なトレーニングと実践を通じて、内転筋の感覚を身につけていきましょう。

内転筋の弱さがペダリングやライディングにどのような影響を与えるのか?

内転筋が弱いと、ペダリング効率の低下だけでなく、様々な問題が生じる可能性があります。具体的にどのような影響があるのか見ていきましょう。

まず最も顕著な影響は、ペダリング時の脚のブレです。内転筋は脚の左右の動きを制御する重要な役割を果たしているため、内転筋が弱いと膝が外側に逸れるような形でペダリングすることになります。これにより、力がペダルに対して直線的に伝わらず、ペダリング効率が大幅に低下します。

また、脚のブレは膝への負担増加にも直結します。特に膝の外側に痛みを感じる「腸脛靭帯炎」の原因となることがあります。これは、ペダリング時に足を外側へ振り下ろすようになると、腸脛靭帯と大腿骨外顆がこすれて炎症を起こすためです。このような膝の痛みは、サイクリストにとって大きな障害となります。

さらに、内転筋の弱さは上体の安定性低下にもつながります。内転筋は体幹部のインナーマッスルと連動して機能するため、内転筋が弱いと上体がブレやすくなります。特に高強度のペダリングや長時間のライディングでは、上体のブレによるエネルギーロスが積み重なり、パフォーマンスの低下を招きます。

内転筋と外転筋(太ももの外側の筋肉)のバランスが崩れると、筋肉の不均衡が生じることも問題です。具体的には、太ももの外側ばかりが発達し、内側の筋肉が弱いという状態になります。この不均衡は、膝や腰の痛みの原因となるだけでなく、全体的な筋肉の連動性を妨げ、効率的なペダリングを困難にします。

長時間のライドでは、内転筋の弱さが早期疲労につながることもあります。大腿四頭筋だけに頼ったペダリングでは、すぐに疲労してしまいますが、内転筋を含む複数の筋肉群をバランスよく使うことで、疲労を分散させ、持久力を高めることができます。

また、内転筋が弱いとO脚傾向が強まることもあります。内転筋は足を内側に閉じる作用があるため、この筋肉が弱いと脚を適切に閉じることができなくなり、O脚の状態になりやすくなります。O脚はペダリングの効率を下げるだけでなく、長期的には膝や腰への負担も増加させます。

これらの問題は、適切なトレーニングと意識的なペダリング練習によって改善することができます。強い内転筋を持つことで、より効率的で怪我のリスクの少ないサイクリングを楽しむことができるようになります。

内転筋と他の筋肉をバランスよく使うためのペダリングテクニックとは?

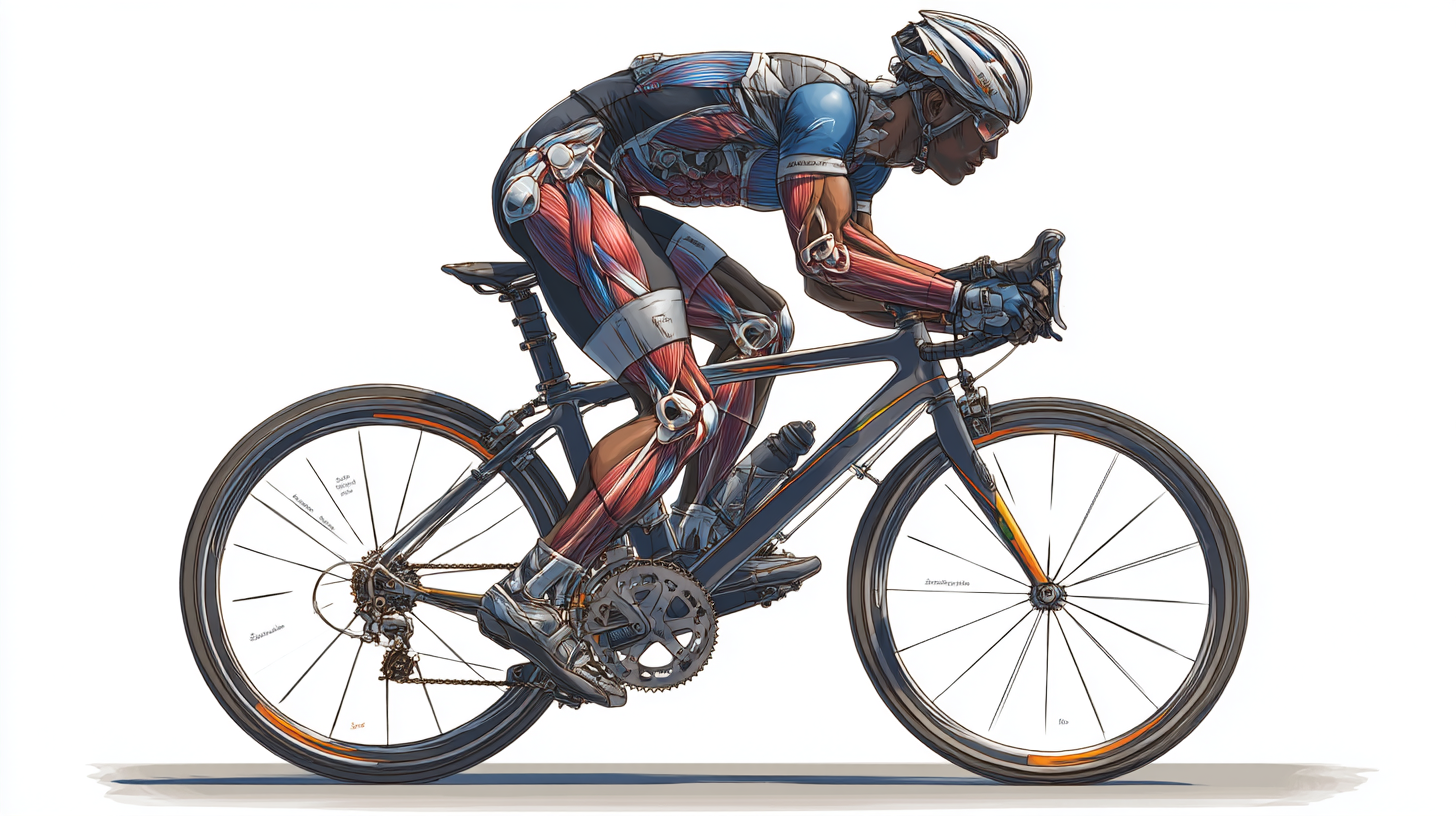

効率的なペダリングのためには、内転筋だけでなく、複数の筋肉をバランスよく連動させることが重要です。ここでは、内転筋を含めた全身の筋肉を効果的に活用するためのペダリングテクニックについて解説します。

1. 体幹と脚をつなぐ腸腰筋の活用

腸腰筋は体幹(背骨)と大腿骨をつなぐ唯一の筋肉で、股関節と腰椎を曲げる作用があります。ロードバイクのフォームを作る基礎となる筋肉であり、内転筋と連動して働くことで効率的なペダリングが可能になります。腸腰筋を意識することで、ペダリング時の骨盤の落ち込みを抑え、上体の安定性を高めることができます。

強い選手に共通する特徴として、骨盤のあたりをひねるようなペダリングがありますが、これは腸腰筋をうまく使いこなしている証拠です。腸腰筋を意識的に使うには、最初は低負荷での練習から始め、徐々に感覚をつかんでいくことが効果的です。

2. 引き足での股関節屈曲の意識

効率的なペダリングでは、踏み足だけでなく引き足も重要です。この引き足の動作において、内転筋と腸腰筋が大きく貢献します。ただし、引き足を意識するとき、よくある間違いとして「膝を思いっきり曲げる」または「足首を返す」という使い方があります。

効果的な引き足のためには、膝や足首ではなく、股関節を曲げることに意識を集中させましょう。股関節が動けば、膝や足首は自然についてきます。体の中心部(股関節)から動きを作ることで、より効率的なペダリングが可能になります。

3. 大臀筋と連動させたペダリング

内転筋とともに重要なのが大臀筋(お尻の筋肉)です。内転筋と大臀筋を連動させることで、踏み足での力強さと引き足でのスムーズさを両立させることができます。「ケツで踏む」という表現があるように、大臀筋をしっかり使うことでペダリングのパワーが向上します。

大臀筋と内転筋を連動させるためには、サドル高の適切な調整も重要です。サドル高が高すぎると膝への負担が増し、内転筋や大臀筋が十分に活用できなくなることがあります。

4. ハムストリングスとのバランス

ペダリングの効率を高めるには、前面の筋肉(大腿四頭筋)だけでなく、後面の筋肉(ハムストリングス)も重要です。特に、外側ハムストリングスと内転筋のバランスが取れていると、脚全体が連動してスムーズに動きます。

ハムストリングスは持久筋であり、長時間のライドでは大腿四頭筋よりもハムストリングスに頼ることで、疲労を軽減できます。内転筋、大臀筋、ハムストリングスをバランスよく使えるようになると、「高い出力が長時間維持できる」という理想的なペダリングが可能になります。

5. 実践的なトレーニング方法

これらの筋肉をバランスよく使うためには、実践的なトレーニングが効果的です。例えば、ローラー台での練習中に各筋肉を意識的に使う練習や、低強度のロングライドで内転筋や腸腰筋を意識することなどが挙げられます。

また、各筋肉が正しく使えているかを確認するために、高強度のライド後に筋肉の疲労感をチェックするという方法も有効です。理想的には、大腿四頭筋に過度の疲労がなく、内転筋、大臀筋、ハムストリングスに適度な疲労感があるのが良いでしょう。

内転筋と他の筋肉をバランスよく使えるようになるには、時間と練習が必要です。しかし、一度マスターすれば、ペダリング効率の向上だけでなく、疲労の軽減や怪我のリスク低下など、数多くのメリットを享受することができます。継続的な練習を通じて、自分の体に最適なペダリングフォームを見つけていきましょう。

コメント