ロードバイクのパフォーマンス向上において、ホイールの軽量化は最も効果的で体感しやすい改良の一つです。多くのサイクリストが初めて軽量ホイールに交換した際、その変化に驚くのは、単なる重量削減以上の効果があるためです。完成車に標準装備される重いホイールから軽量モデルへの交換は、加速性能の向上、登坂時の負荷軽減、ペダリングの軽快感向上など、走行体験を劇的に変化させます。

ロードバイクにおけるホイール軽量化の効果は、静止している重量を軽くすることとは根本的に異なります。回転運動をするホイールの軽量化は、物理学的に見て通常の軽量化よりも大きな効果をもたらすとされており、これが多くのサイクリストが軽量ホイールへの投資を優先する理由です。

現在のロードバイク市場では、カーボン技術の進歩により、従来では高額だった軽量ホイールが手頃な価格で入手可能になっています。エントリーレベルから中級者まで、予算に応じた効果的な軽量化が実現できる時代となっており、適切な選択により投資に見合った満足度を得ることができます。2025年を迎えた現在、軽量ホイール技術はさらなる進化を遂げており、コストパフォーマンスと性能の両立が以前にも増して実現されています。

ロードバイクホイール軽量化の基本原理

回転体軽量化の物理学的効果

ロードバイクホイールの軽量化効果は、単純な静止重量の軽量化とは根本的に異なる物理学的原理に基づいています。ホイールは回転運動をする部品であるため、その重量削減は通常の2倍近い効果があるとされてきました。しかし、2024年の最新研究によると、実際の効果は1.3~1.6倍程度が妥当とされており、より科学的で現実的な数値が明らかになっています。

一般的な700Cホイールでは、等価質量を含めた重さはホイール自身の重さの約1.5倍と考えられています。これは回転慣性モーメントの概念に基づくもので、ホイールの外周部分ほど軽量化の効果が大きくなることを意味しています。

具体的な数値で説明すると、ホイール外周部分の300g軽量化により、加速時に約1wのパワー軽減効果があります。この効果は一見すると僅かに見えますが、ヒルクライムにおいては1時間の走行で約56m先行できる計算になります。同等の脚力を持つライダー同士の競争においては、意味のある差となる数値です。

慣性モーメントと加速性能の関係

ロードバイクにおけるホイールの軽量化効果の体感は、慣性モーメントの減少によるものが大きな要因です。ホイールの重量分布により、同じ総重量でも走行特性が大きく変わることが実験により判明しています。

外周部に重量が集中したホイールと、中心部(ハブ)に重量が集中したホイールでは、回転慣性が異なり、加速性能に差が生じます。一般的に、外周部の軽量化の方が加速性能により大きな影響を与えます。これはホイールの外周部分がより大きな回転半径を持ち、慣性モーメントへの寄与が大きいためです。

この理論を実際の走行で体感する場面として、信号待ちからの発進や登坂中のペースアップが挙げられます。軽量ホイールを装着したロードバイクでは、より少ない力で速度を上げることができ、特に頻繁な加減速を繰り返すシチュエーションでその効果を顕著に感じることができます。

実走テストによる軽量化効果の検証

科学的データに基づく性能向上

実際の走行テストでは、ホイール重量を130g軽量化した場合のヒルクライムでのタイム短縮効果が確認されています。興味深いことに、自転車全体を300g軽量化してもヒルクライムタイムに明確な改善が見られなかったケースもあり、軽量化の場所によって効果に大きな差があることが実証されています。

この結果は、ロードバイクの軽量化においてホイールを優先すべきであることを科学的に裏付けています。同じ重量を削減するのであれば、フレームやその他のパーツよりも、回転するホイールの軽量化の方が実走性能への影響が大きいことが明確に示されています。

2024年の研究データによると、平均的なサイクリストの場合、ホイール400gの軽量化により、30分のヒルクライムで約15.7秒のタイム短縮が可能とされています。これは理論値では僅か0.87%の性能向上に過ぎませんが、実際の体感ではギア2枚分軽く感じる効果として現れることが報告されています。

体感と数値の乖離現象

科学的な計測データでは軽量ホイールの効果は限定的に見えますが、実際の体感は数値以上の満足度をもたらすことが多々あります。これは以下の要因によるものと考えられています。

心理的効果として、高性能パーツへの満足感が挙げられます。高価な軽量ホイールを購入した満足感や高揚感により、実際の性能向上以上の効果を感じる場合があります。これはプラシーボ効果と呼ばれる心理的現象で、普段は出せないパワーを発揮させることがあります。

また、感覚の鋭敏化も重要な要因です。わずかな変化への感度が向上し、数値では表現しきれない操縦性の改善や走行フィールの向上を感じ取れるようになります。これらの総合的体験は数値化困難ですが、サイクリングの楽しさと満足度を大幅に向上させる効果があります。

エントリーレベルから軽量ホイールへの交換効果

完成車標準ホイールからのアップグレード

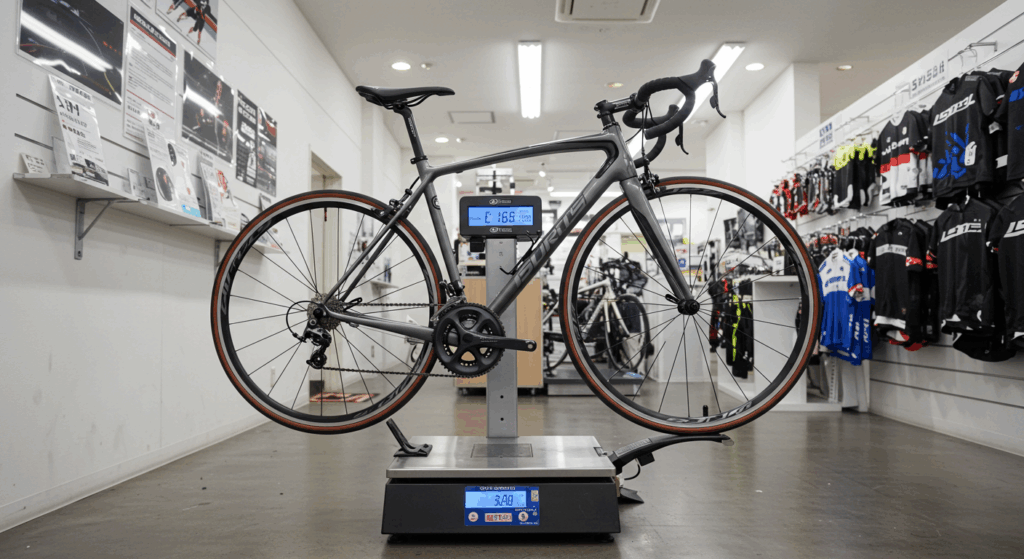

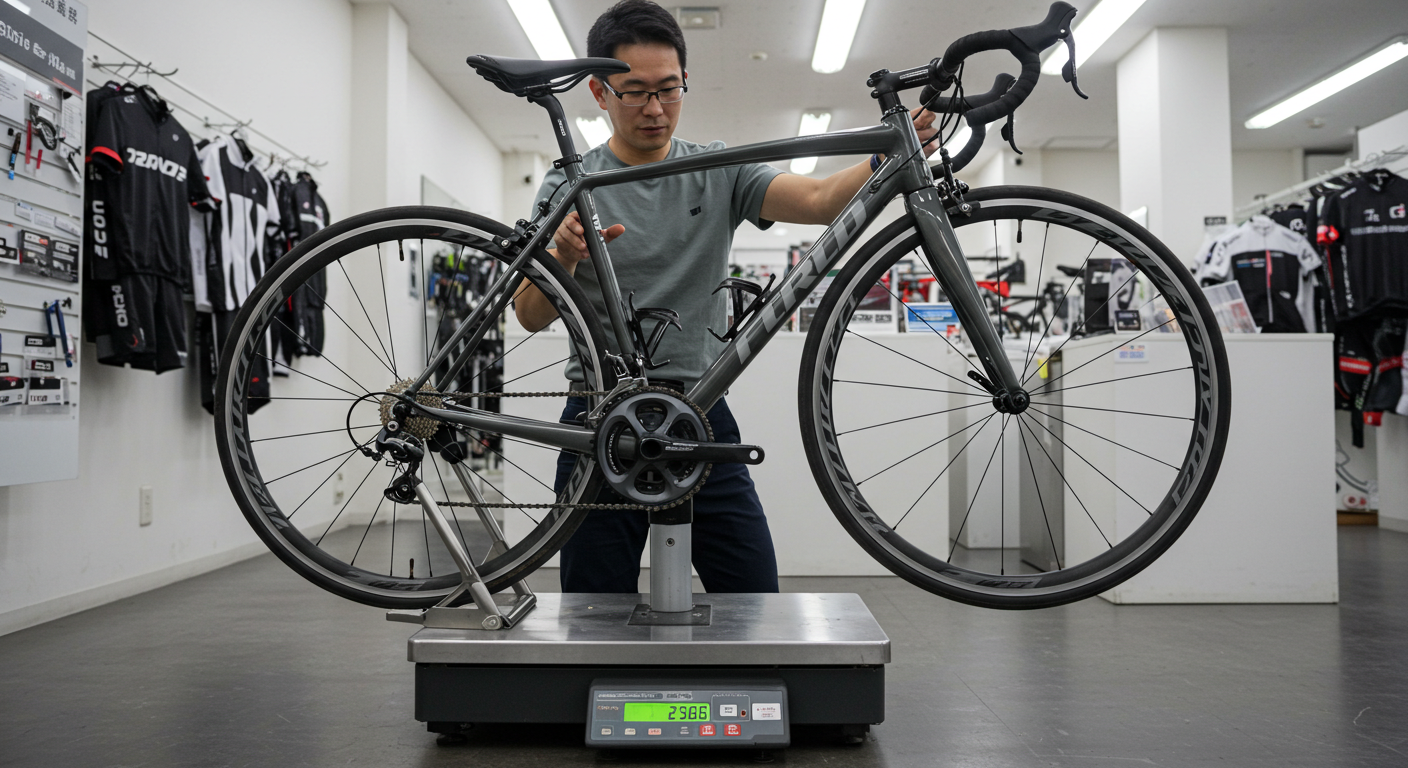

多くの完成車に装着されている「鉄下駄」と呼ばれるエントリーレベルのホイールは、前後セットで2kg以上の重量があります。これらを1.6kg程度の軽量ホイールに交換することで、400g、スマートフォン2台分の軽量化が可能になります。

この400gの軽量化は、乗車直後から明確に体感できる変化をもたらします。特に以下の場面で顕著な効果を実感できます。漕ぎ出し時の軽快感が向上し、加速レスポンスが改善されます。登坂時の負荷が軽減され、ペダリングの軽やかさが格段に向上します。

完成車に標準装備されるホイールから軽量モデルへの交換は、ロードバイク改良の第一歩として最も推奨される投資です。他のパーツの軽量化と比較して、投資対効果が非常に高く、多くのサイクリストが最初に実施すべき改良といえます。

具体的な体感の変化

軽量ホイールに交換したサイクリストの多くが報告する体感の変化には以下があります。

ギア2枚分軽く感じる効果として、山岳コースにおいて、同じギア比でもペダリングが明らかに軽く感じられ、これまでよりも軽いギアを選択できるようになります。この効果は特に勾配のきつい登坂で顕著に現れ、従来では使用していた重いギアでも楽に回せるようになります。

加速性能の向上では、信号待ちからの発進や、登坂の途中でのペースアップ時に、より少ない力で速度を上げることができます。集団走行において、アタックやペースアップへの反応速度が向上し、より積極的な走行が可能になります。

疲労軽減効果として、長時間のライドにおいて、脚への負担が軽減され、持久力の向上を実感できます。100km以上のロングライドでは、終盤での脚の残り具合が明らかに改善され、最後まで快適な走行が維持できます。

操縦性の改善では、ホイールが軽くなることで、バイク全体のハンドリングが軽快になり、コーナリングや方向転換がスムーズになります。特に低速域での取り回しが格段に向上し、駐車場での移動や細かなライン取りが容易になります。

2025年の軽量ホイール市場動向

カーボン技術の普及と価格革命

2024年から2025年にかけて、軽量ホイール市場ではカーボン技術の普及による価格低下が顕著に見られます。従来10万円を超える価格が当然とされていたカーボンホイールですが、技術革新と効率的な製造プロセスにより、5万円台でも高品質なカーボンホイールが実現されています。

チューブレス対応の標準化も重要なトレンドです。2025年現在、新しく発売される軽量ホイールの大部分がチューブレス対応となっており、システム全体での軽量化と性能向上が図られています。チューブレス化により、パンクリスクの軽減と乗り心地の向上が同時に実現されています。

エアロダイナミクスと軽量性の両立技術も大きく進歩しています。従来は相反する性能とされていた軽量性と空力性能を、最新の設計技術により同時に実現するホイールが増加しています。これにより、用途を限定せずに使用できるオールラウンド性の高いモデルが充実しています。

新世代製造技術の導入

持続可能な製造プロセスへの取り組みも2025年の重要なトレンドです。環境負荷を低減する製造方法の採用により、コスト削減と品質向上を同時に実現するメーカーが増加しています。

AI設計による構造最適化技術の導入により、従来の経験則に頼った設計から、科学的で効率的な構造設計が可能になっています。これにより、軽量性と強度を高次元で両立したホイールの開発が加速されています。

リサイクル可能な素材の採用も進んでおり、廃棄時の環境負荷を考慮した持続可能な製品開発が行われています。これらの取り組みにより、長期的なコストパフォーマンスも向上しています。

価格帯別軽量ホイール選択ガイド

エントリー価格帯(2-5万円台)の最適解

エントリー価格帯では、シマノ製品が圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。前後輪合わせて2万円程度という破格の価格設定でありながら、軽量化効果を十分に体感できるモデルが揃っています。

この価格帯では耐久性も重視されており、初心者から中級者まで幅広く推奨できます。重量は前後セットで約1.8kg程度と、完成車標準装備の2kg超えホイールと比較して明確な軽量化効果を実感できます。

アルミ製リムの信頼性の高さと、豊富なメンテナンス情報により、長期使用における安心感も高評価の理由です。リムブレーキ使用時でも安心して長時間の制動が可能であり、メンテナンス性にも優れています。

ミドル価格帯(5-7万円台)の注目モデル

この価格帯では、カーボン素材を使用したホイールが「コスパ最強」として高く評価されています。1.6kg程度の軽量ホイールが5万円台で入手できるのは、カーボン技術の進歩と量産効果による恩恵です。

特に注目すべきは重量1.54kgで価格7万円前後のモデルです。この重量とコストパフォーマンスの組み合わせは、2025年市場において特筆すべき存在として多くの専門家が推奨しています。

カーボン特有の振動吸収性も相まって、長距離ライドでの疲労軽減効果も期待できます。従来アルミホイールでは実現困難だった、軽量性と快適性の両立が可能になっています。

プレミアム価格帯(10万円以上)の先進技術

プレミアム価格帯では、最新の技術を結集したフラッグシップモデルが登場しています。重量1.3kg以下の超軽量化を実現しながら、耐久性と剛性を両立した設計が特徴です。

フックレスリム技術の採用により、より軽量で強度の高いリム構造が実現されています。チューブレス専用設計により、システム全体での軽量化最適化が図られています。

ストレートスポーク採用モデルでは、空力性能と軽量性の両立が高次元で実現されており、プロレベルの性能を一般サイクリストも体感できるようになっています。

軽量ホイールの選択基準と注意点

重量による選択基準

軽快な走りを求めるライダーには、1600g以下を基準とした選択が推奨されています。この重量を下回るホイールは、一般的な完成車の前後輪合計2kgを大幅に下回り、明確な軽量化効果を体感できます。

1500g以下のホイールは、競技志向のライダーや、ヒルクライムを主体とした走行スタイルに最適です。ただし、この重量域では価格が急激に上昇する傾向があるため、用途と予算の慎重な検討が必要です。

1300g以下の超軽量ホイールは、レースでの使用や技術的限界に挑戦する競技レベルでの走行に適しています。しかし、日常的な使用では耐久性とのトレードオフを十分に考慮する必要があります。

素材による特性の理解

アルミホイールの長所は、耐久性の高さと熱に対する強さです。リムブレーキ使用時でも安心して長時間の制動が可能であり、メンテナンス性にも優れています。比較的手頃な価格帯の製品も豊富で、コスパ重視のサイクリストには理想的な選択肢です。

カーボンホイールのメリットは軽量性と高い剛性です。同じ強度を確保しながらより軽量化が可能で、加速性能とペダリング効率の向上に直結します。2025年モデルでは製造技術の向上により、従来問題とされていた耐衝撃性も大幅に改善されています。

リムハイトと走行特性の関係も重要です。浅リム(20-40mm)は軽量性と操縦安定性を重視したデザインで、風の強い日でもコントロールしやすく、登坂性能に優れています。深リム(50mm以上)は空気抵抗の削減効果が高く、平地でのスピード維持に優れていますが、横風の影響を受けやすい特性があります。

チューブレス化による軽量化戦略

チューブレスシステムの軽量化効果

2025年現在、ロードバイクの軽量化において、チューブレス化は重要な選択肢として確立されています。チューブレスタイヤシステムは従来のクリンチャータイヤとチューブの組み合わせよりも軽量で、性能向上効果が高いことが実証されています。

チューブを使用しないため車輪の軽量化が可能になります。特に太いタイヤを使用する場合において、その効果は顕著に現れます。また、突き刺しパンク時に空気の抜けが緩やかで、ロングライドにおいてより快適な走行が可能になります。

TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した革新的な軽量チューブが2025年に注目されています。従来のブチルゴムチューブと比較して大幅な軽量化が可能で、その技術革新は「革命的」と評価されています。TPUチューブは重量削減だけでなく、優れた弾性と耐久性により、走行性能の向上にも寄与します。

タイヤ重量の最適化基準

2025年現在のタイヤ重量の目安として、「タイヤの太さ×10グラム程度」であれば十分軽量だと判断されます。例えば、競技を意識した25Cサイズのタイヤの場合、チューブレスレディで250g前後、チューブレスで280g前後が一般的な軽量タイヤの重量です。

この基準を参考にタイヤ選択を行うことで、ホイールと組み合わせた総合的な軽量化効果を最大限に引き出すことが可能になります。タイヤはホイールの外周部に位置するため、軽量化の恩恵が最も現れやすいパーツの一つです。

軽量チューブによる効果も非常に大きなものがあります。軽量チューブはその薄さから優れたしなやかさを持ち、転がり抵抗の軽減とクッション性向上の両方を実現します。

プロレベルでの軽量化技術応用

世界最高峰でのホイール軽量化

2025年のUCIワールドチーム(世界最高峰のプロロードレース)では、軽量化技術の最先端が実戦投入されています。機材シェアではシマノが依然として首位を保持しており、特にデュラエースR9270(ディスクブレーキ×チューブレス仕様)が現在のフラッグシップモデルとして多用されています。

山岳用軽量ホイールでは、リム高を従来の40mmから36mmに変更するなど、より軽量化を重視した設計変更が行われています。これらの変更により、登坂性能の向上が図られています。

タデイ・ポガチャル選手は、ENVEのホイールを使用しています。具体的にはSES3.4(フロント39mm、リア43mm)やSES6.7などのストレートスポークとフックレスリムを採用したホイールです。これらのホイールは軽量性とエアロダイナミクス性能を高次元で両立させており、プロレベルでの軽量化戦略の実例として参考になります。

最新の軽量化戦略

ツール・ド・フランス2024では、ヴィンゲゴーやファン・アールトなどの有力選手がSRAMの1×ドライブトレインを特定ステージで使用しました。これによりフロントディレイラー(170g)とチェーンリング(40g)を削減し、合計210gの軽量化を実現しています。

このような機材選択は、軽量化効果とエアロダイナミクス向上の両方を狙った戦略的判断として注目されています。プロ選手の機材選択から学べるのは、単純な軽量化だけでなく、レース戦略に応じた最適化の重要性です。

興味深いことに、U17やジュニアレベルの全国大会においても、プロレベルに近い機材が使用されています。カーボン製ホイール(20万円以上)への交換率は約80%に達し、高級アルミ製ホイール(15万円)を含めるとほぼ100%となっています。この現象は、軽量ホイールの効果が競技レベルを問わず重要視されていることを示しています。

軽量化の限界と現実的な効果

科学的データと体感の整合性

科学的な検証では、超軽量ホイールによる性能向上は想像されるほど劇的ではありません。例えば、ホイール外周重量を300g軽量化しても、実際の加速において節約できるパワーは約1wに過ぎません。

しかし、このわずかな差でも、以下の状況では意味のある効果をもたらします。レースでの集団走行時の位置取り、ヒルクライムでの僅差の競り合い、長時間ライドでの疲労蓄積の軽減、技術的限界に挑戦する競技レベルでの走行において、その効果を実感できます。

ホイール前後400gの軽量化効果は、実際には車体600g軽量化と等価で、理論的には僅か0.87%の性能向上に過ぎません。標準的な30分ヒルクライムコースでは15.7秒の短縮効果となり、日常的なサイクリングにおいては体感しにくい程度の差である場合もあります。

軽量化のデメリットと注意点

軽量化の追求には必然的にデメリットも伴います。最も重要な注意点として、効果の誇張に対する理解があります。期待値と現実のギャップを理解した上での選択が重要です。

高速巡航での安定性低下も考慮すべき点です。軽量ホイールの使用により、高速巡航時の安定性が低下する可能性があります。重いホイールは高速域での慣性により安定した走行が可能ですが、軽量ホイールでは路面からの微細な振動や風の影響をより敏感に感じる場合があります。

軽量化と耐久性は基本的に反比例の関係にあります。軽量パーツは一般的に通常品より寿命が短くなる傾向があり、特にカーボン製軽量ホイールでは慎重な使用とメンテナンスが要求されます。

コストパフォーマンス重視の選択戦略

投資対効果の現実的評価

軽量ホイールの価格は性能向上に比して高額になる傾向があります。特に超軽量モデルでは、100gの軽量化に数万円のコストが必要になることも珍しくありません。競技レベルでない一般的なサイクリストにとって、この投資対効果は慎重に検討すべき要素です。

中古市場の活用は、コストパフォーマンスを最大化する有効な選択肢です。10万円以下で高品質な製品を入手できる機会が豊富にあり、新品では手が届かないハイエンドモデルも射程範囲内に入ります。

中古品選択時の注意点として、リムの摩耗状況、ハブベアリングの状態、スポークテンションの均一性を必ず確認する必要があります。信頼できる販売店での購入により、アフターサポートも含めた安心感を得ることができます。

実用的な軽量化戦略

実際にホイール軽量化を検討する場合の実用的なアプローチは以下です。予算設定として10万円以下でも十分な効果が得られるモデルが存在します。用途明確化では、ヒルクライム重視かオールラウンド性重視かを決定することが重要です。

段階的アップグレードにより、極端な軽量化ではなく段階的な改善を選択することで、投資リスクを抑えながら効果を体感できます。メンテナンス性考慮として、軽量性だけでなく耐久性も重要な選択基準となります。

安価品のリスク回避も重要です。市場には異常に安価なカーボンホイールも存在しますが、これらは往々にして剛性不足や強度不足のリスクを抱えています。安全性を最優先に考慮し、信頼できるメーカーの製品を選択することが重要です。

軽量ホイール選択の優先順位

パーツ別軽量化効果の比較

ロードバイクの軽量化において、ホイールは最も効果的な投資先の一つです。他の軽量パーツと比較した場合の優先順位は以下の通りです。

第一優先はホイール(回転部分の軽量化効果)です。回転慣性の原理により、静止重量の軽量化以上の効果が得られます。第二優先はタイヤ・チューブ(回転部分かつ消耗品)で、定期的な交換が必要な消耗品でありながら、軽量化効果が高いパーツです。

第三優先はサドル・シートポスト(軽量化が容易)で、比較的手頃な価格で確実な軽量化が可能です。第四優先はハンドル・ステム(操縦性への影響)で、軽量化により操縦性の向上も期待できます。第五優先はフレーム(コスト対効果要検討)で、高額な投資が必要な割に体感効果が限定的な場合があります。

2025年推奨モデルの特徴

コストパフォーマンス重視の軽量ホイール選択において、2025年は特に多様な選択肢が揃った年となりました。ICANブランドのカーボンホイールは、価格と性能のバランスが特に優れており、コスパを重視するサイクリストには最適な選択肢となっています。

最新の2025年モデルでは、フックレスリム技術の採用、ストレートスポーク採用、チューブレス専用設計、カーボン成形技術進歩により、コストダウンと性能向上の同時実現が図られています。

重量1500g以下、価格10万円以下というカテゴリーでは、従来では実現困難だった性能とコストのバランスが達成されており、多くのサイクリストにとって理想的な選択肢となっています。

長期使用での効果持続性

継続的なメリットの実現

軽量ホイールの効果は短期的な新鮮さだけでなく、長期使用においても持続します。疲労軽減効果の蓄積により、長距離ライドでの差が拡大し、100km以上のロングライドでは終盤での差が顕著に現れます。

技術向上の促進も重要な長期効果です。軽快な操作性により技術習得が促進され、より高度なライディングテクニックの習得が容易になります。健康面でのメリットとして、膝や腰への負担軽減により、長期間にわたって快適なサイクリングを継続できます。

趣味としての深化では、機材への理解と愛着の深まりにより、サイクリング全体への興味と知識が向上し、より充実したサイクリングライフを送ることができます。

メンテナンスと性能維持

軽量ホイールの性能を長期間維持するためには、適切な使用方法と定期的なメンテナンスが不可欠です。リムブレーキ使用時には、長時間の連続制動を避け、ポンピングブレーキによる熱分散が重要です。

ハブベアリングの状態チェック、スポークテンションの確認、リム摩耗の定期点検により、安全性と性能を両立した使用が可能になります。専門店での定期メンテナンスサービス利用により、トラブル予防効果も期待できます。

適正使用とメンテナンスにより、軽量ホイールは長期間にわたって優れた性能を提供し続けます。初期投資は高額でも、長期的なコストパフォーマンスを考慮すると、十分に価値のある投資といえます。

まとめ:軽量ホイールの真価

ロードバイクのホイール軽量化は、科学的な数値以上の体感効果をもたらす重要なアップグレードです。完成車の重いホイールから軽量ホイールへの交換は、多くのサイクリストにとって最初に実施すべき有意義な改良といえます。

効果の大小は個人の感受性や使用環境によって差がありますが、適切に選択された軽量ホイールは確実に走行体験を向上させます。投資する価値のある改良として、多くの愛好者に推奨できるアップグレードです。

ただし、軽量化には限界があり、極端な軽量化は耐久性やコストパフォーマンスを犠牲にする可能性があります。バランスの取れた軽量化戦略により、最大限の満足度を得ることが可能です。

2025年の軽量ホイール市場は、技術進歩とコスト削減により、従来より多様で魅力的な選択肢を提供しています。適切な製品選択により、投資に見合った満足度と性能向上を得ることが可能です。

重要なのは、自身の走行スタイル、技術レベル、予算、期待する効果を明確に定義し、それらに最適化された製品を選択することです。極端な軽量化よりも、バランスの取れた性能向上を目指すアプローチが、長期的な満足度につながります。

軽量ホイールは確実にロードバイクの走行性能を向上させる有効なアップグレードです。適切な知識と現実的な期待値を持って選択することで、サイクリングライフをより豊かで充実したものにできる投資といえるでしょう。

コメント