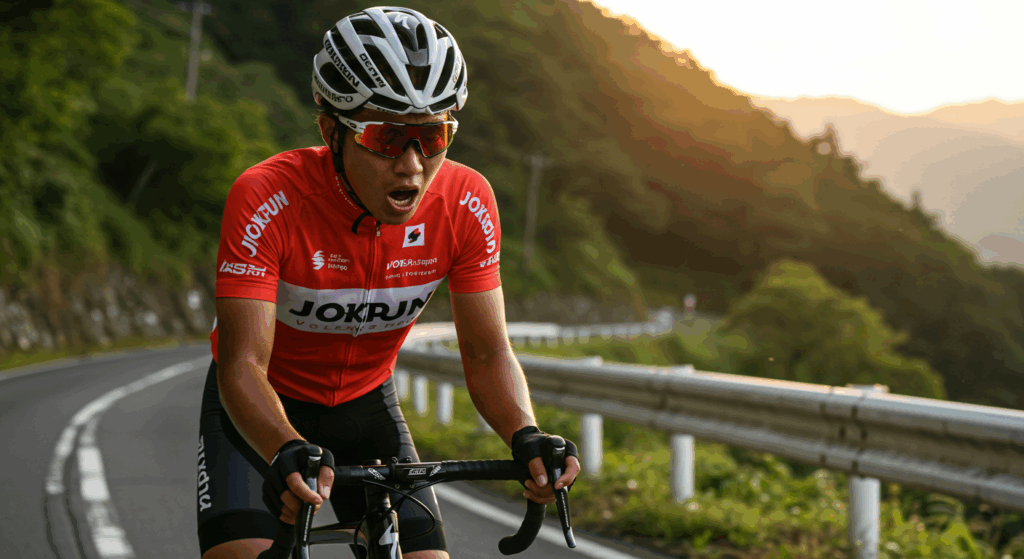

ロードバイクで坂道を登る際、多くのサイクリストが経験する最大の困難のひとつが息切れです。平地では快適に走れていても、勾配がきつくなると呼吸が乱れ、思うようにペースを維持できなくなってしまいます。しかし、正しい呼吸法を身につけることで、この問題は大幅に改善することができます。適切な呼吸法は、酸素の効率的な取り込みを可能にし、筋肉への酸素供給を最適化することで、坂道でのパフォーマンス向上に直結します。多くの経験豊富なヒルクライマーが実践している呼吸法は、科学的な根拠に基づいており、初心者からベテランまで、誰でも習得可能です。息切れを防ぐ呼吸法をマスターすることで、これまで苦手だった坂道も楽しみながら登れるようになり、ロードバイクライフがより充実したものになるでしょう。

- 息切れの仕組みと呼吸の重要性

- 呼吸法の基本原則:「吐くこと」に意識を向ける

- 腹式呼吸と胸式呼吸の効果的な使い分け

- IAP呼吸法による体幹強化と呼吸効率の向上

- 正しい姿勢と呼吸の密接な関係

- 心拍数管理と呼吸リズムの最適化

- ケイデンスと呼吸の最適なバランス調整

- 実践的な呼吸リズムパターンの活用

- 呼吸筋強化のためのトレーニング方法

- 水分補給と呼吸機能の維持

- メンタル面での呼吸コントロール戦略

- リカバリー時の効果的な呼吸法

- 環境要因に対応した呼吸法の調整

- 年齢・体力レベル別の呼吸法適応戦略

- グループライドでの呼吸管理テクニック

- 機材選択による呼吸効率の最適化

- 段階的な呼吸法練習プログラム

- トラブルシューティング:呼吸問題の対処法

- 長期的な呼吸機能向上戦略

- 栄養補給による呼吸機能のサポート

- 呼吸法習得による総合的なパフォーマンス向上

息切れの仕組みと呼吸の重要性

ロードバイクで坂道を登る際の息切れを理解するには、まず呼吸の基本的なメカニズムを知る必要があります。運動中、身体は大量の酸素を必要とし、特に坂道を登る際は平地の数倍のエネルギーが必要となります。酸素需要が急激に増加する中で、適切な呼吸ができていないと筋肉への酸素供給が不足し、乳酸が蓄積されて疲労が早まってしまいます。

呼吸の基本的なプロセスでは、吸気によって肺に取り込まれた酸素が血液中のヘモグロビンと結合し、全身の筋肉へ運ばれます。筋肉では酸素を使ってエネルギーを生成し、その過程で発生した二酸化炭素は呼気によって体外へ排出されます。この一連の流れがスムーズに行われることが、持続的な運動を可能にする鍵となります。

息切れが起こる主な要因は、酸素需要と酸素供給のバランスが崩れることです。坂道では筋肉の酸素消費量が急激に増加する一方で、呼吸が浅くなったり乱れたりすることで、十分な酸素を取り込めなくなります。この状態が続くと、筋肉は無酸素的な代謝に切り替わり、乳酸が蓄積されて疲労感や息切れが生じます。

呼吸法の基本原則:「吐くこと」に意識を向ける

多くの人が呼吸について誤解していますが、効果的な呼吸法で最も重要なのは「吸うこと」ではなく「吐くこと」です。しっかりと息を吐き出すことで、肺の中の二酸化炭素を効率的に排出し、その反動で自然に新鮮な酸素を取り込むことができます。この原則は、坂道での息切れを防ぐ上で極めて重要です。

具体的な方法として、頬を膨らませて勢いよく「ハッ、ハッ」というリズムで息を吐き出します。この時、お腹の筋肉を使って強制的に息を押し出すようにすると、より効果的です。吐き切った後は、自然に空気が肺に流れ込んでくるのを感じることができるでしょう。

この「吐く」ことに重点を置いた呼吸法は、二酸化炭素の効率的な排出を促進し、血液中の酸素濃度を高めることができます。結果として、筋肉への酸素供給が改善され、坂道での持続力が向上します。また、意識的に息を吐くことで、呼吸のリズムが安定し、心拍数の管理も容易になります。

腹式呼吸と胸式呼吸の効果的な使い分け

サイクリングにおける呼吸法には、腹式呼吸と胸式呼吸の2つの主要な方法があります。安静時は腹式呼吸が約70%、胸式呼吸が約30%の割合で行われていますが、運動強度によってこの比率は変化し、適切に使い分けることで呼吸効率を最大化できます。

腹式呼吸は横隔膜を使った呼吸で、息を吸うときにお腹が膨らみ、吐くときにへこみます。この呼吸法の大きな利点は、体幹の安定性が向上することです。腹横筋という深層筋が活性化され、腰部が安定し、ペダリング効率が向上します。特に長時間の登坂では、この体幹の安定性が疲労軽減に大きく貢献します。

一方、胸式呼吸は肋骨周りの筋肉を使った呼吸で、胸郭を広げることで空気を取り込みます。高強度の運動時や急激に酸素が必要な場面では、胸式呼吸も併用することで、より多くの酸素を取り込むことができます。坂道の急勾配区間や、スプリント的な登坂では、胸式呼吸の活用が効果的です。

理想的なのは、運動強度に応じて両方の呼吸法を組み合わせることです。緩やかな坂道では腹式呼吸を中心に、急勾配や高強度の区間では胸式呼吸も活用するという使い分けが、息切れを防ぐ上で重要な戦略となります。

IAP呼吸法による体幹強化と呼吸効率の向上

最新のスポーツ科学で注目されているのがIAP(Intra-Abdominal Pressure:腹腔内圧)呼吸法です。従来の腹式呼吸では息を吐くときにお腹をへこませますが、IAP呼吸法では息を吐いている間もお腹を膨らませたまま維持します。

この呼吸法により、腹腔内圧が常に高い状態を保つことができ、体幹の安定性が格段に向上します。特に坂道での立ち漕ぎや、高出力が必要な場面で威力を発揮します。IAP呼吸法をマスターすることで、ペダリング時のパワーロスが減少し、同じ出力でもより楽に登ることができるようになります。

IAP呼吸法の習得には段階的な練習が必要です。まず平地で停止した状態から練習を始め、お腹を膨らませたまま息を吐く感覚を身につけます。慣れてきたら、ゆっくりとしたペダリングから始め、徐々に強度を上げていきます。完全にマスターするまでには数週間から数ヶ月かかりますが、習得すれば疲労の軽減と出力の向上が期待できます。

正しい姿勢と呼吸の密接な関係

呼吸効率を最大化するには、正しい姿勢の維持が不可欠です。前傾姿勢が深すぎると、胸郭が前後に圧迫され、横隔膜の動きが制限されてしまいます。これは椅子に座って背中を丸めた状態で呼吸をしようとすると息苦しく感じるのと同じ原理です。

理想的な姿勢は、胸を軽く張り、肩をリラックスさせた状態です。この姿勢により、胸郭が適切に拡張でき、横隔膜も自由に動くことができます。特に坂道では、ハンドルのトップ部分を握ることで上体が起き上がり、呼吸がしやすくなります。

また、頭の位置も重要な要素です。疲れてくると頭が下がりがちですが、これは気道を狭めて呼吸を困難にします。顎を軽く引き、視線は前方10~15メートル先を見るようにすることで、気道が確保され、楽に呼吸ができるようになります。さらに、肩の力を抜いてリラックスした状態を保つことで、呼吸筋の動きが制限されず、効率的な呼吸が可能になります。

心拍数管理と呼吸リズムの最適化

効率的な呼吸を維持するためには、心拍数の管理が重要な要素となります。最大心拍数は「208-0.7×年齢」という計算式で求められ、例えば40歳の場合、最大心拍数は約180となります。この数値を基準に、適切な運動強度を設定することが息切れ防止の鍵となります。

坂道を「いい感じ」で登り続けるには、最大心拍数の60~70%程度を維持することが推奨されます。これを超えて80%以上になると、呼吸が乱れやすく、長時間の維持が困難になります。心拍数が上がりすぎた場合は、まずペースを落とし、深くゆっくりとした呼吸を心がけることが重要です。

効果的な呼吸リズムとして、「2回吸って1回吐く」または「2回吸って2回吐く」というパターンがあります。このリズムで呼吸することで、効率的な酸素の取り込みと二酸化炭素の排出が可能になります。また、ペダリングのリズムと呼吸を同期させることで、より安定した呼吸パターンを維持できます。

ケイデンスと呼吸の最適なバランス調整

ケイデンス(ペダル回転数)と呼吸には密接な関係があり、適切なバランスを見つけることが息切れ防止に重要です。ケイデンスが50回転程度の低回転では、筋肉への負荷は大きいですが、呼吸は比較的楽になります。逆に100回転の高回転では、筋肉への負荷は軽減されますが、心肺系への負担が増加し、呼吸が苦しくなりやすいです。

理想的なケイデンスは80~90回転とされています。この範囲では、筋肉系と心肺系のバランスが最も良く、効率的な呼吸を維持しやすくなります。坂道では自然とケイデンスが低下しますが、ギア比を適切に選択することで、できるだけこの理想的な範囲を維持することが重要です。

例えば、フロント34T、リア28Tというギア比(1.21)を使用することで、急勾配でも60~70回転程度のケイデンスを維持でき、呼吸への負担を適度に保つことができます。初心者の場合は、軽いギアを積極的に使用し、ケイデンスを高く保つことで、呼吸の乱れを最小限に抑えることができます。

実践的な呼吸リズムパターンの活用

坂道での呼吸リズムには、勾配や運動強度に応じた効果的なパターンがあります。これらのパターンを使い分けることで、息切れを効果的に防ぐことができます。

緩やかな坂道(勾配3~5%)では、4ペダル(2回転)で1呼吸というリズムが適しています。右足を踏み込む時に「吸う」、左足を踏み込む時に「吸う」、次の右足で「吐く」、左足で「吐く」という具合です。このゆったりとした呼吸リズムにより、十分な酸素を取り込みながら、安定したペースで登ることができます。

勾配がきつくなってきたら(勾配5~8%)、2ペダル(1回転)で1呼吸にリズムを速めます。右足で「吸う」、左足で「吐く」を繰り返します。この時、吐く方により意識を向けることが大切で、しっかりと息を吐き切ることで、自然に新鮮な酸素が入ってきます。

さらに急勾配や高強度の区間(勾配8%以上)では、1ペダルごとに短く「ハッ、ハッ」と吐く呼吸法も効果的です。これにより、より多くの酸素を取り込むことができ、短時間の高強度区間を乗り切ることができます。

呼吸筋強化のためのトレーニング方法

呼吸筋も他の筋肉と同様に、トレーニングによって強化することができます。呼吸筋が強化されると、同じ運動強度でも楽に呼吸ができるようになり、息切れを防ぐことができます。

日常的にできる簡単なトレーニングとして、深呼吸エクササイズがあります。椅子に座って背筋を伸ばし、鼻から5秒かけてゆっくり息を吸い、口から10秒かけてゆっくり息を吐きます。これを10回1セットとして、1日3セット行うことで、呼吸筋の持久力が向上します。

また、「口すぼめ呼吸」も効果的なトレーニング方法です。唇をすぼめて息を吐くことにより腹横筋が活性化され、体幹の安定性も向上します。実際のライディング中にも、この口すぼめ呼吸を取り入れることで、より効率的な呼吸が可能になります。

呼吸筋のストレッチも重要な要素です。肋骨周りの筋肉をストレッチすることで、胸郭の可動域が広がり、より深い呼吸ができるようになります。両手を頭の上で組み、左右にゆっくり体を倒すサイドストレッチや、背中で手を組んで胸を開くストレッチなどが効果的です。

水分補給と呼吸機能の維持

適切な水分補給は、呼吸機能の維持にも重要な役割を果たします。脱水状態になると血液の粘度が上がり、酸素運搬能力が低下します。また、気道の粘膜が乾燥し、呼吸がしづらくなることもあります。

坂道を登る前には、十分な水分補給を行っておくことが大切です。登坂中も、15~20分ごとに少量ずつ水分を補給します。一度に大量の水を飲むと胃に負担がかかり、呼吸にも影響するため、こまめな補給が理想的です。

電解質を含んだスポーツドリンクを使用することで、発汗によって失われたミネラルも補給でき、筋肉の機能維持にも役立ちます。特に長時間の登坂では、水だけでなく電解質の補給も意識することが重要です。気温が高い日には、より頻繁な水分補給が必要となり、呼吸機能を最適な状態に保つことができます。

メンタル面での呼吸コントロール戦略

坂道での息切れには、心理的な要因も大きく影響します。「まだ先が長い」「きつくなってきた」といったネガティブな思考は、呼吸を浅く速くしてしまいます。メンタル面での呼吸コントロールは、物理的な技術と同じくらい重要です。

効果的なメンタルコントロールの方法として、呼吸に意識を集中させる瞑想的なアプローチがあります。呼吸の音、リズム、体の動きに意識を向けることで、不安や焦りから解放され、自然で効率的な呼吸を維持できます。「今この瞬間」の呼吸に集中することで、先の長い登りに対する不安を軽減できます。

また、ポジティブな自己暗示も有効な方法です。「呼吸は深く、リズミカル」「酸素が全身に行き渡っている」「この坂道も楽しんで登ろう」といった言葉を心の中で繰り返すことで、実際に呼吸が安定してきます。

区間を小さく区切って目標を設定することも、メンタル面での負担を軽減します。「次のカーブまで」「あの電柱まで」「あと100メートル」といった小さな目標を設定し、達成感を積み重ねることで、呼吸も自然と落ち着いてきます。

リカバリー時の効果的な呼吸法

坂道の頂上に到達した後や、勾配が緩くなった区間での回復呼吸も重要です。この時の呼吸法次第で、次の登坂区間でのパフォーマンスが大きく変わります。

回復期には、まず深くゆっくりとした呼吸を3~5回行います。これにより、蓄積された二酸化炭素を効率的に排出し、酸素負債を返済します。その後、通常の呼吸リズムに戻していきますが、この移行を急激に行わず、段階的に調整することが重要です。

下り坂では、ペダリングの負荷が軽減されるため、この機会を利用して積極的に深呼吸を行います。ただし、過度に深い呼吸を続けると過換気になる可能性があるため、適度な深さで行うことが大切です。また、下り坂での安全性を確保しながら、呼吸の回復に集中することが必要です。

平坦区間に入ったら、次の登坂に備えて呼吸を整えます。この準備段階での呼吸管理が、次の坂道でのパフォーマンスを左右します。規則正しい呼吸リズムを確立し、心拍数を適切なレベルに調整しておくことで、次の坂道に自信を持って挑むことができます。

環境要因に対応した呼吸法の調整

気温、湿度、標高などの環境要因も呼吸に大きく影響するため、条件に応じた呼吸法の調整が必要です。夏場の高温多湿な環境では、体温調節のために呼吸数が増加しやすく、息切れしやすくなります。このような条件下では、ペースを抑えめにし、より意識的に深い呼吸を心がける必要があります。

冬場の低温環境では、冷たい空気が気道を刺激し、呼吸が苦しく感じることがあります。ネックウォーマーやバフを使用して、吸い込む空気を温めることで、この問題を軽減できます。また、ウォーミングアップを十分に行い、徐々に呼吸器系を運動に適応させることも重要です。

標高が高い場所では、気圧が低下し、酸素分圧も低くなるため、同じ運動強度でも呼吸が苦しくなります。標高1000メートルを超える場所では、平地よりもペースを落とし、呼吸により意識を向ける必要があります。また、高地では水分も失われやすいため、こまめな水分補給も重要です。

風向きも呼吸に影響する要因です。向かい風の中では、呼吸に使うエネルギーも増加します。このような状況では、できるだけ空気抵抗を減らす姿勢を取りながら、効率的な呼吸を心がけます。

年齢・体力レベル別の呼吸法適応戦略

年齢や体力レベルによって、最適な呼吸法は異なります。若い世代は心肺機能が高く、より高強度での呼吸が可能ですが、中高年になると、より効率的な呼吸法が求められます。

40代以降は、最大心拍数が低下するため、それに応じて運動強度を調整する必要があります。無理に若い頃と同じペースで登ろうとすると、すぐに息切れしてしまいます。年齢に応じた適切な強度設定が、快適な呼吸の維持につながります。

初心者の場合は、まず正しい呼吸法を身につけることから始めます。最初は平地で呼吸法の練習を行い、徐々に緩やかな坂道、そして急勾配へとステップアップしていきます。焦らずに段階的に進めることが、呼吸法の習得には重要です。

上級者は、より高度な呼吸法にチャレンジできます。IAP呼吸法や、ペダリングと完全に同期した呼吸リズムなど、パフォーマンス向上につながる技術を習得することで、さらなるレベルアップが可能です。

グループライドでの呼吸管理テクニック

グループで坂道を登る際は、個人で登る時とは異なる呼吸管理が必要です。他のライダーのペースに合わせなければならない場面では、自分の呼吸リズムを崩さないように注意が必要です。

先頭を走る場合は、風の抵抗を直接受けるため、呼吸への負担が増加します。定期的に先頭交代を行い、呼吸を回復させる時間を確保することが大切です。先頭交代のタイミングは、自分の呼吸状態を基準に判断し、無理をしないことが重要です。

後方を走る場合は、前のライダーの動きを見ながら、自分の呼吸リズムを維持します。急な加速や減速に対応できるよう、常に呼吸に余裕を持たせておくことが重要です。ドラフティング効果を活用しながらも、自分のペースを見失わないよう注意します。

会話をしながら登る場合は、話すことで呼吸リズムが乱れやすくなります。必要最小限の会話に留め、呼吸を優先することが、長時間の登坂を可能にします。

機材選択による呼吸効率の最適化

使用する機材も呼吸効率に影響を与えるため、適切な機材選択が息切れ防止に貢献します。ハンドルの形状や高さ、サドルの位置などは、呼吸のしやすさに直結する重要な要素です。

ドロップハンドルの場合、複数のポジションが取れるため、状況に応じて呼吸しやすい姿勢を選択できます。坂道ではハンドルのトップ部分を握ることで、上体が起き上がり、呼吸が楽になります。ブラケットポジションやドロップポジションは、状況に応じて使い分けることが重要です。

サドルの高さや前後位置も重要な要素です。サドルが高すぎると前傾が深くなり、呼吸が制限されます。逆に低すぎると、ペダリング効率が悪化し、余計な体力を消耗して呼吸が乱れやすくなります。適正なサドル高は、呼吸効率とペダリング効率の両方を最適化します。

ウェアの選択も呼吸に影響します。締め付けの強いウェアは、胸郭の動きを制限し、深い呼吸を妨げることがあります。特にビブショーツのストラップ部分は、適度な緩さを保つことが大切です。

段階的な呼吸法練習プログラム

効果的な呼吸法を身につけるには、計画的な練習プログラムが必要です。以下の4週間プログラムにより、段階的に呼吸法をマスターできます。

第1週は平地での呼吸法基礎練習です。腹式呼吸と胸式呼吸の使い分けを意識しながら、30分程度のライドを週3回行います。この期間は技術の習得に集中し、無理な負荷をかけずに正しいフォームを身につけます。

第2週は緩やかな坂道(勾配3~5%)での呼吸練習です。ペダリングリズムと呼吸を同期させることを意識します。20分程度の登坂を週3回実施し、基礎技術を実践で応用していきます。

第3週は中程度の坂道(勾配5~8%)での実践練習です。心拍数を確認しながら、適切な呼吸リズムを維持する練習を行います。15分の登坂を2本、週3回実施し、より実践的な状況での呼吸法を習得します。

第4週は急勾配(勾配8%以上)での応用練習です。様々な呼吸パターンを試し、自分に最適な方法を見つけます。10分の登坂を3本、週2回実施し、高強度での呼吸法をマスターします。

トラブルシューティング:呼吸問題の対処法

坂道で呼吸に関する問題が発生した場合の具体的な対処法を知っておくことも重要です。適切な対処により、問題を素早く解決し、安全に登坂を続けることができます。

過呼吸になった場合は、すぐにペースを落とし、意識的にゆっくりとした呼吸を行います。必要であれば一時停止し、呼吸を整えてから再開します。過呼吸は危険な状態なので、無理をせず安全を最優先にすることが重要です。

横っ腹が痛くなった場合、これは横隔膜の痙攣が原因です。深呼吸を数回行い、痛む側の腕を上げてストレッチすることで改善されます。また、ペースを落として体をリラックスさせることも効果的です。

喉が渇いて呼吸が苦しい場合は、少量の水で口を潤し、鼻呼吸を増やすことで、喉の乾燥を防ぎます。口呼吸だけでなく、鼻呼吸も併用することで、気道の乾燥を最小限に抑えることができます。

息が上がって話せなくなった場合、これは運動強度が高すぎるサインです。すぐにペースを落とし、会話ができる程度の強度まで下げることで、適切な運動強度に調整できます。

長期的な呼吸機能向上戦略

呼吸機能を長期的に向上させるには、継続的なトレーニングと生活習慣の改善が必要です。単発的な練習ではなく、習慣化することが重要です。

有酸素運動の継続により、週に150分以上の中強度有酸素運動を行うことで、心肺機能が向上し、呼吸効率が改善されます。ロードバイク以外にも、ウォーキング、ジョギング、水泳などを組み合わせることで、総合的な呼吸機能の向上が期待できます。

筋力トレーニングも重要な要素です。体幹筋群を強化することで、呼吸時の姿勢維持が楽になり、効率的な呼吸が可能になります。特に呼吸筋に関連する筋群のトレーニングが効果的です。

柔軟性の向上により、ヨガやストレッチを定期的に行うことで、胸郭の可動域が広がり、より深い呼吸ができるようになります。呼吸筋の柔軟性向上は、呼吸効率の向上に直結します。

生活習慣の改善も重要です。禁煙は呼吸機能を著しく改善し、数週間で効果が現れます。また、適正体重を維持することで、呼吸への負担が軽減され、坂道でも楽に呼吸ができるようになります。

栄養補給による呼吸機能のサポート

適切な栄養補給は、呼吸機能の維持と向上に重要な役割を果たします。エネルギー不足は呼吸筋の疲労を早め、息切れの原因となるため、戦略的な補給が必要です。

長時間のライドでは、炭水化物を中心とした補給が基本となります。体内のグリコーゲンが枯渇すると、呼吸筋も含めた全身の筋肉が疲労しやすくなります。1時間おきに250キロカロリー程度を摂取することで、エネルギー切れを防ぐことができます。

水分補給も呼吸機能に直結します。脱水状態では血液の粘度が上がり、酸素運搬能力が低下するため、こまめな水分補給が欠かせません。特に発汗量が多い夏場や長時間のライドでは、電解質を含んだスポーツドリンクの使用が推奨されます。

タンパク質は筋肉修復と成長に不可欠で、呼吸筋の機能維持にも重要です。ライド後の適切なタンパク質摂取により、翌日以降のパフォーマンス維持につながります。

呼吸法習得による総合的なパフォーマンス向上

正しい呼吸法の習得は、坂道での息切れ防止だけでなく、総合的なパフォーマンス向上をもたらします。効率的な呼吸により、より長時間快適にサイクリングを楽しむことができ、疲労の蓄積も軽減されます。

適切な呼吸法をマスターすることで、同じ出力でもより楽に走ることができるようになります。これにより、より長距離のライドや、より困難な坂道にも挑戦できるようになり、サイクリングの楽しみが大幅に拡がります。

また、呼吸法の習得は精神面での効果も大きく、リラックスした状態でライドを楽しむことができるようになります。息切れに対する不安がなくなることで、坂道に対する恐怖心も軽減され、より積極的なライディングが可能になります。

これらの知識と技術を段階的に身につけ、継続的に実践することで、誰でも坂道での息切れを防ぎ、より快適にヒルクライムを楽しむことができるようになります。重要なのは、自分の体力レベルに合わせて無理なく練習を進め、徐々にスキルアップしていくことです。正しい呼吸法は一朝一夕には身につきませんが、意識して練習を続けることで必ず上達し、以前は苦しかった坂道も楽しみながら登れるようになるでしょう。

コメント