ロードバイクを始めようと考えている方や、コンポーネントのグレードアップを検討している方にとって、シマノ105の選択は重要な決断となります。2022年にシマノ105が12速化され、電動変速のDi2モデル(R7150系)が登場し、2023年には機械式の12速モデル(R7100系)も追加されました。この2つのシステムの間には、価格で約8万円、機能面でも大きな違いがあります。初心者の方が最も迷うポイントは、電動のDi2と機械式のどちらを選ぶべきかという点でしょう。予算に余裕があれば軽いタッチで快適な変速ができるDi2を、コストパフォーマンスを重視するなら機械式を選ぶのが基本ですが、実際には自分のライドスタイルや体格、メンテナンスの好みなども考慮する必要があります。本記事では、105 Di2と機械式12速の違いを、価格や性能、メンテナンス、実際のユーザーの声など、あらゆる角度から徹底的に比較していきます。

シマノ105というコンポーネントの位置づけ

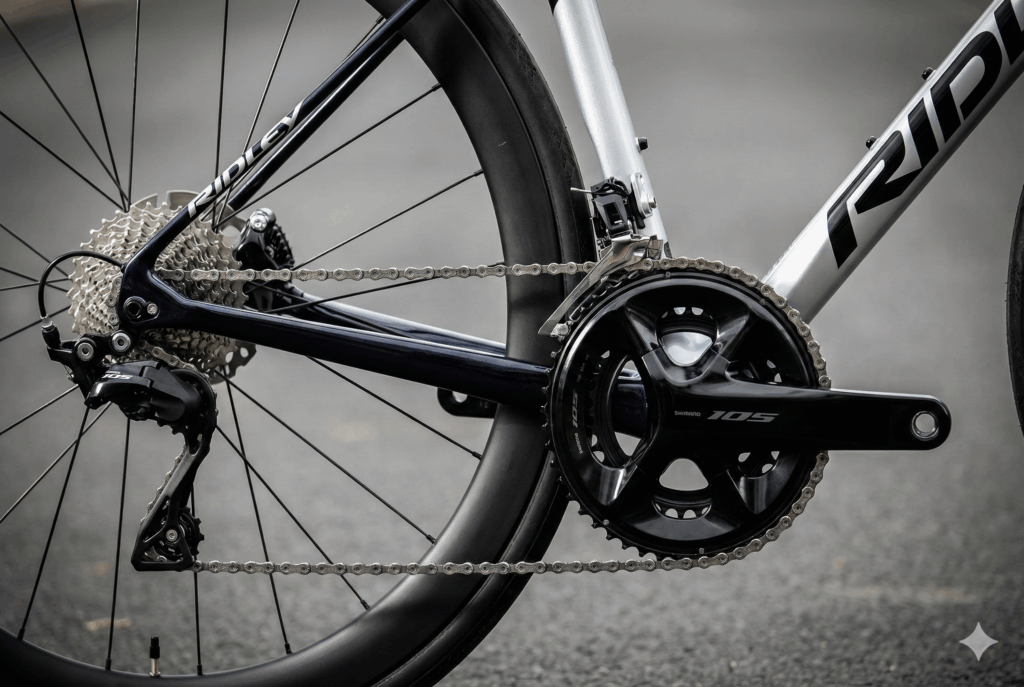

シマノ105は、ロードバイク用コンポーネントのラインナップの中で、最上位のデュラエース、その下のアルテグラに次ぐ第3のグレードとして位置づけられています。プロレースで使用される最上位モデルの技術を受け継ぎながらも、製造コストを抑えることで、ロードバイク本来のスピード感や反応性を十分に楽しめる価格帯を実現した製品です。

105の最大の特徴として挙げられるのが、12速コンポーネントで電動式Di2と機械式の両方が選べるという点です。実は、デュラエースとアルテグラは電動変速オンリーの構成となっているため、12速かつ機械式という選択肢は105だけの特権となっています。この柔軟性こそが、初心者から上級者まで幅広いサイクリストに支持される理由の一つです。

コンポーネントとは、変速機やブレーキ、クランクなどの駆動系パーツ一式を指します。これらは自転車の走行性能に直結する重要な部品であり、グレードによって変速の滑らかさ、軽量性、耐久性などが大きく変わってきます。シマノ105は、このコンポーネント市場において、性能と価格のバランスが最も優れていると評価されているグレードです。

価格の違いから見る両者の特徴

初心者にとって最も気になるポイントは、やはり価格の違いでしょう。コンポーネント選びにおいて、予算は最も重要な判断基準の一つとなります。

機械式105(R7100系)のフルセットは、2025年現在で約13万円から14万円の価格帯となっています。一方、105 Di2(R7150系)は約21万円から21万3千円で販売されており、両者の価格差は約8万円となっています。この8万円という差額は、初心者にとっては決して小さくない金額であり、慎重な検討が必要です。

コンポーネント単体の価格を詳しく見ていくと、Di2の場合、STIレバー(ブレーキレバー一体型変速レバー)が1本あたり約3万9千円、フロントディレイラーが約1万6千円、リアディレイラーが約3万円となっています。さらに、電動システム特有の部品として、バッテリーが約2万円、専用充電器が約5千円必要となります。機械式の場合は、これらの電動パーツが不要なため、全体的な価格が抑えられています。

完成車として購入する場合の価格を見てみると、105 Di2搭載モデルは30万円前後からのラインナップとなっています。具体的には、トレックのDomane AL5が約29万7千円、メリダのScultura 400が約29万2千円、アンカーのRL6D105が約26万4千円などの選択肢があります。一方、機械式12速搭載の完成車は約25万円から購入可能となっており、完成車でも約5万円から8万円の価格差が存在します。

変速性能における決定的な違い

変速性能は、ライディングの快適性に直結する最も重要な要素の一つです。Di2と機械式では、変速の仕組みが根本的に異なるため、操作感や性能に大きな違いが生まれます。

Di2の電動変速がもたらす快適性

105 Di2は、ボタンを軽く押すだけで瞬時にギアが切り替わるという、機械式とは全く異なる操作感を実現しています。その操作感は、まるでマウスをクリックする感覚に近く、指先の軽いタッチだけで確実に変速が完了します。機械式105と比較すると、変速スピードは圧倒的にDi2に軍配が上がります。

特にフロント変速においては、Di2の優位性が顕著に表れます。機械式では、チェーンを大きく動かすフロント変速にはそれなりの力が必要となりますが、Di2は指先の軽いタッチだけで確実に変速できるため、長距離を走るほど手への負担が少ないというメリットが実感できます。100キロメートルを超えるようなロングライドでは、この差が疲労度に大きく影響してきます。

Di2に搭載されているオートトリム機能も見逃せない特徴です。この機能は、リアディレイラーの位置に応じてフロントディレイラーの位置を自動的に微調整してくれるもので、チェーンが斜めになったときに発生する「チャリチャリ音」を防いでくれます。このため、どのギア組み合わせでも静かで快適な走行が実現できます。機械式では、ギアの組み合わせによってはチェーンの角度が大きくなり、音が発生することがありますが、Di2ではそのような心配がありません。

変速ショックの少なさも、Di2の大きな魅力です。モーターによって正確にチェーンを移動させるため、変速時のガクンという衝撃がほとんどなく、非常にスムーズな変速が可能です。従来の機械式と比較すると、その滑らかさは段違いと言えるでしょう。

機械式12速の進化した変速性能

機械式105では、シフターを指でしっかりと押し込む必要があり、Di2のような軽いタッチでは変速できません。ある程度の力を必要とするため、長時間のライドでは手の疲労を感じることがあります。

ただし、シマノ105 R7100系の機械式は、従来モデルから大幅に進化しています。新たなレバーブレード形状を採用することで、従来モデルよりもレバー操作がしやすくなっています。また、フロントディレイラーにはトグルリンク構造が採用されており、以前の機械式と比べて軽い操作力での変速が可能になっています。

機械式でも、デュラエースやアルテグラで培われた上位機のテクノロジーを受け継いでおり、変速性能は十分に高いレベルにあります。普通にサイクリングや週末のライドで使うなら、機械式で問題ないという意見が多くのユーザーから寄せられています。プロレーサーのような極限の性能を求めない限り、機械式でも十分に満足できる変速性能を持っています。

ただし、機械式STI特有のブレーキレバーの横への動き(変速時にレバーが左右に振れる現象)は、人によっては気になる場合があります。この点は、実際に試乗して確認することをおすすめします。

重量差はわずか78グラム

ロードバイクにおいて、軽量化は永遠のテーマとも言えます。1グラムでも軽くしたいと考えるサイクリストは多く、コンポーネント選びでも重量は重要な判断基準となります。しかし、Di2と機械式の重量差は、意外なほど小さいのが実情です。

12速機械式105のコンポーネント全体の重量は2920グラムです。一方、12速電動式105は2842グラムで、その差はわずか78グラムとなっています。この78グラムという差は、完成車全体で考えると非常に小さく、体感することはほぼ不可能です。参考までに、旧型の11速機械式105は2826グラムだったため、12速機械式は旧型よりも94グラム重くなっています。

パーツ単体で見ると、STIレバーの重量差が75グラムと最も大きく、Di2の方が軽量です。これは、機械式がワイヤーを引くための複雑な機構を内蔵しているのに対し、Di2はボタンと電子回路のみで済むためです。電動システムにはバッテリーが必要ですが、機械式の機構部品の重量と相殺され、トータルではDi2の方がわずかに軽くなっています。

93グラムという重量差は、体重や装備品の軽量化で十分にカバーできる範囲です。ボトルケージに入れる水の量を50ミリリットル減らすだけで50グラムの軽量化になりますし、サドルバッグを小さくするだけでも100グラム程度の軽量化は可能です。したがって、重量差を理由にDi2または機械式を選ぶ必要はほとんどないと言えるでしょう。

操作性とブラケットサイズの重要性

ロードバイク初心者にとって、操作のしやすさは変速性能以上に重要な要素となることがあります。特に、手の小さい方や女性ライダー、握力に自信のない方にとっては、ブラケット(ブレーキレバー部分を握る箇所)のサイズと操作の軽さが、ライディングの快適性を大きく左右します。

コンパクトで握りやすいDi2のブラケット

105 Di2のブラケットは、機械式に比べて縦方向で約7ミリメートル小さくなっています。これは一見すると小さな差に思えますが、実際に握ってみると、その違いは明確に体感できます。機械式がワイヤーを引くための機構をSTIレバー内に収めているのに対し、Di2は電動のためボタンとモーター制御の電子回路のみで済むため、ブラケット全体をコンパクトに設計できるのです。

手の小さな女性や小柄な方にとって、このコンパクトさは非常に大きなメリットとなります。ブラケットが大きすぎると、しっかりと握ることができず、長時間のライドで手が疲れやすくなったり、ブレーキレバーに指が届きにくくなったりする問題が発生します。Di2のコンパクトなブラケットは、こうした問題を解決してくれます。

また、ロングライドで疲れているときにも、握りやすいブラケットは快適性を高めてくれます。ライドの後半で疲労が蓄積してくると、手のポジションが定まらなくなりがちですが、コンパクトで握りやすいブラケットであれば、安定した姿勢を保ちやすくなります。

軽いタッチで疲れない変速操作

電動シフトはスイッチ式のため、指から手首にかけての力がほぼ不要で、軽いタッチで変速できます。機械式の場合、シフターを押し込むためにはそれなりの力が必要で、特にフロント変速では顕著に力を使います。長時間のライドでは、この変速操作の積み重ねが手の疲労につながります。

Di2であれば、100回、200回と変速を繰り返しても、手への負担はほとんどありません。長距離のライドやヒルクライムで頻繁に変速する場合、この軽さは大きなアドバンテージとなります。疲労が少ない分、ライディングに集中でき、より長い距離を楽しむことができます。

メンテナンス性と長期的なコスト

ロードバイクを長く楽しむためには、メンテナンスの手間やコストも重要な考慮事項です。購入時の価格差だけでなく、長期的な維持費用も含めて検討する必要があります。

ほぼメンテナンスフリーのDi2

Di2は、最初のセッティングが決まってしまえば、基本的にはいじるところがありません。変速ワイヤーが存在しないため、ワイヤーの伸びや劣化による調整が不要です。充電の管理と、ショップでの定期的な点検を受ければ、それ以外の特別なメンテナンスは必要ありません。

落車などの物理的な衝撃がない限り、「変速がおかしくなった」といったトラブルはほとんど発生しません。機械式では年に数回は変速の調整やワイヤー交換が必要になるのに対し、Di2に交換してから変速のメンテナンスでショップに来る必要がほとんどなくなったという事例も多く報告されています。これは、ショップにとってもユーザーにとっても、時間とコストの節約になります。

変速の微調整も、ボタン操作で簡単に行えます。専用アプリ「E-TUBE PROJECT」を使用すれば、スマートフォンから変速の速度やボタンの割り当てなど、さまざまなカスタマイズが可能です。

ただし、バッテリーが搭載されているため、バッテリーが切れたら変速ができなくなるというデメリットがあります。バッテリーの持ちは走行条件にもよりますが、一度の充電で約800キロメートルから1000キロメートルの走行が可能とされています。週末に1回から2回乗る方であれば、月に一度充電すれば十分です。

充電には専用の充電ケーブルが必要で、USB Type-A端子を採用しているため、モバイルバッテリーでも充電が可能です。充電時間は約2時間から3時間で、充電中は青いLEDが点灯し、充電完了で消灯します。バッテリー残量の確認方法は、リアディレイラーのLEDの点灯パターン、ガーミンなどのサイクルコンピューター、専用アプリの3通りがあります。ライド前にバッテリー残量を確認する習慣をつければ、走行中にバッテリー切れになる心配はほとんどありません。

定期メンテナンスが必要な機械式

機械式は、ワイヤーが伸びたり劣化したりするため、定期的な調整やワイヤー交換が必要です。特に新品のワイヤーは初期伸びが発生するため、使い始めて数週間から1か月程度で一度調整が必要になります。その後も、走行距離や使用頻度に応じて、年に1回から2回程度はワイヤー交換が推奨されます。

ワイヤー交換の工賃は約5千円から6千円程度、高品質なワイヤーを使用すると約1万円ほどかかります。年間で考えると、機械式のメンテナンスコストは意外と高くつくことがあります。数年間使用することを考えると、Di2と機械式の実質的な価格差は、当初の8万円よりも小さくなる可能性があります。

ただし、電池切れの心配はなく、トラブルに対応しやすいというメリットがあります。ワイヤーの調整は、ある程度の知識があれば自分で行うことも可能で、自転車は趣味のもの、自分で操作する感覚を感じたいという方には、機械式が根強い人気があります。自分でメンテナンスできる楽しさも、機械式の魅力の一つです。

その他の特徴と機能

12速化によるギア比の改善

12速化により、ギア比のワイドレンジ化とクロスレシオ化が実現しました。ワイドレンジとは、最も軽いギアと最も重いギアの比率が大きくなったことを意味し、平坦な道での高速巡航から急な坂道まで、幅広い状況に対応できるようになりました。クロスレシオとは、隣り合うギア同士の比率の差が小さくなったことを意味し、自分の脚の調子に合わせて細かくギアを選べるようになりました。

ただし、105の場合、リアのカセットスプロケットは11-34Tまたは11-36Tのみの設定となっており、激坂を走らない場合は大きなギア歯が重りになる可能性があります。平坦な道や緩やかな坂道が中心のライドであれば、もう少し小さいスプロケットの選択肢があればよかったという声もあります。

シャドウデザインのリアディレイラー

R7100系の機械式リアディレイラーは、外側への張り出しが少ないシャドウデザインを採用しています。これにより、落車や転倒時にリアディレイラーが地面や障害物に当たるリスクが減り、トラブルの発生を抑えてくれます。ロードバイク初心者にとって、転倒のリスクは常に存在するため、この設計は安心材料の一つとなります。

Di2のワイヤレステクノロジー

Di2には、高い安全性と高速処理、低消費電力を特徴とするシマノ独自のワイヤレス集積回路が採用されています。ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザインで、LEDステータスインジケーターでバッテリー残量、ペアリング状況、アジャストモードなどを表示します。この技術は、上位グレードのデュラエースやアルテグラと同じものが使用されており、105でも最新の技術を体験できます。

Di2のメリットとデメリットを整理

Di2を選ぶ理由

Di2の最大のメリットは、軽いタッチで瞬時に変速でき、長距離でも手が疲れにくいという点です。変速スピードが速く、変速ショックが少ないため、ストレスフリーなライディングが可能です。オートトリム機能により、チェーン音が静かで快適な走行が実現できます。

コンパクトなブラケットは、手の小さい方にも握りやすく、女性ライダーや小柄な方にも好評です。ワイヤー交換が不要で、調整の手間が少ないため、メンテナンスの時間とコストを節約できます。上位機種と同様のワイヤレステクノロジーを搭載しており、最新の技術を手頃な価格で体験できるのも魅力です。

Di2の注意点

Di2のデメリットは、やはり価格が機械式より約8万円高いという点です。初期投資としては決して小さくない金額であり、予算が限られている場合は大きなハードルとなります。

バッテリー切れのリスクがあり、充電管理が必要です。ただし、バッテリー残量は複数の方法で確認でき、一度の充電で800キロメートルから1000キロメートル走行できるため、実際には大きな問題にはなりません。専用充電器が必要ですが、USB Type-A端子のため、モバイルバッテリーでも充電可能です。

機械式12速のメリットとデメリットを整理

機械式を選ぶ理由

機械式の最大のメリットは、価格が安く、コストパフォーマンスに優れるという点です。Di2と比べて約8万円安く購入でき、この価格差で他の装備品やウェアを充実させることができます。

電池切れの心配がなく、トラブルに対応しやすいのも大きな利点です。ワイヤーの調整や交換は、ある程度の知識があれば自分で行うことができ、自分でメンテナンスする楽しさがあります。12速のメリット(ワイドレンジ、クロスレシオ)を享受でき、12速機械式はデュラエースやアルテグラにない105だけの選択肢という独自性もあります。

機械式の注意点

機械式のデメリットは、変速に力が必要で、長距離では手が疲れやすいという点です。特にフロント変速では、Di2と比べて明らかに力が必要です。ワイヤーの伸びや劣化により、定期的な調整が必要で、年に1回から2回程度はメンテナンスのためにショップに持ち込む必要があります。

ブレーキレバーの横への動きが気になる場合があり、Di2に比べて変速スピードが劣ります。ただし、これらのデメリットは、普通のサイクリングや週末のライドであれば、それほど大きな問題にはならないという意見が多数です。

初心者にはどちらがおすすめか

初心者がDi2と機械式のどちらを選ぶべきかは、ライドスタイルや予算、価値観によって異なります。一概に「こちらが良い」とは言えませんが、それぞれに向いている人の特徴を整理することができます。

Di2が向いている人の特徴

予算に余裕があり、最新の技術を体験したいという方には、Di2がおすすめです。約8万円の価格差を許容できるのであれば、Di2の快適性は価格以上の価値があります。

長距離のロングライドを頻繁に楽しみたいという方にも、Di2は最適です。軽いタッチで変速できるため、100キロメートルを超えるようなライドでも手の疲労が少なく、快適に走り続けることができます。

手の小さい方、握力に自信のない方、女性ライダーには、Di2のコンパクトなブラケットと軽い操作力が大きなメリットとなります。機械式では握りにくさを感じる場合でも、Di2であれば快適に操作できる可能性が高いです。

メンテナンスの手間を最小限にしたいという方にも、Di2は向いています。ワイヤー調整や交換が不要なため、ショップに持ち込む頻度が大幅に減ります。変速の快適性とストレスフリーな走りを重視する方、ファンライドをより楽しく快適にしたい方にも、Di2は最適な選択肢です。

実際に、105 Di2は出来が良く、機械式105でバイクを購入した方からのアップグレード依頼を受けることも多いという声があります。今から購入するなら105 Di2が装備されているバイクを検討しても良いという意見もあります。ファンライドにこそ電動がおすすめという声もあり、レースに出ないからこそ、快適性を重視したDi2の恩恵を受けやすいとも言われています。

機械式が向いている人の特徴

予算を抑えたいという方には、機械式が最適です。8万円の差は決して小さくなく、この金額で他のパーツをグレードアップしたり、ウェアやアクセサリーを充実させたりすることができます。

自分でメンテナンスする楽しみを味わいたいという方にも、機械式は向いています。ワイヤーの調整や交換を自分で行うことで、自転車への理解が深まり、愛着も増します。機械式の操作感覚を大切にしたいという方、カチッという機械的なフィーリングを好む方にも、機械式はおすすめです。

バッテリー管理が面倒、充電を忘れそうという方には、機械式の方が安心です。電池切れの心配がなく、いつでもすぐに乗り出すことができます。長距離を頻繁に走らないという方、通勤や短距離のポタリングが中心という方であれば、機械式でも十分満足できます。

実際に、長距離を頻繁に走らないのであれば、105機械式でも十分満足できるという意見が多くあります。普通にサイクリングや遊びで使うなら、全然機械式で問題ないという声も多数寄せられています。

すでに11速のギアを使用している方の場合、12速機械式へと載せ替えをするまでの大きな恩恵はないという意見もあるため、アップグレードを検討する際には注意が必要です。11速から12速への変更よりも、機械式からDi2への変更の方が、体感できる差が大きいという意見が多いです。

実際のユーザーの声から学ぶ

Di2と機械式のどちらを選ぶかについて、実際のユーザーからはさまざまな意見が寄せられています。これらの生の声は、購入を検討する際の貴重な参考情報となります。

「Di2の方がすべて上回っているが、普通にサイクリングや遊びで使うなら全然機械式で問題ない」という意見は、多くのユーザーに共通しています。性能面ではDi2が優れているものの、通常のライドでは機械式でも十分に楽しめるということです。

「機械式105から105 Di2に変えて、走りや乗り味は劇的に変わった。変速が楽で快適」という声もあります。実際にアップグレードした方の多くが、Di2の快適性に満足しており、「戻れない」と感じているようです。

「105 Di2はコンパクトなブラケットで握りやすく、女性にもおすすめ」という意見も多く見られます。手の小さい方にとって、ブラケットのサイズは想像以上に重要な要素となります。

「機械式でも十分に楽しめるが、一度Di2を使うと戻れない」という声は、Di2の快適性を象徴しています。一度Di2の便利さを体験すると、機械式の操作が煩わしく感じられるようです。

「バッテリー管理が面倒だと思っていたが、実際には1か月に1度充電すればいいので問題ない」という声もあります。購入前は充電の手間を心配する方が多いのですが、実際に使用してみると、バッテリー管理はそれほど負担にならないことがわかります。

「価格差8万円は大きいが、長く使うことを考えればDi2の価値はある」という意見も参考になります。メンテナンスコストの削減や快適性の向上を考えると、初期投資の差額は長期的には回収できる可能性があります。

結局、大事なのはライドスタイルに合った選択をすることです。可能であれば、試乗して実際に試してみることが強く推奨されています。多くのショップでは試乗車を用意しているため、購入前に両方のシステムを体験することをおすすめします。

Di2の使い方と初期設定

Di2を初めて使う方にとって、操作方法や初期設定は気になるポイントです。しかし、実際には非常にシンプルで、初心者でもすぐに使いこなせます。

基本的な操作方法

Di2の変速操作は、機械式よりもシンプルです。フロント側のギヤ操作はハンドル左側のレバーで行い、手前のスイッチを押すとギヤが軽くなり、奥のスイッチを押すとギヤが重くなります。リア側のギヤ操作はハンドル右側のレバーで行い、手前のスイッチを押すとギヤが重くなり、奥のスイッチを押すとギヤが軽くなります。

右手のシフトレバーでリアディレイラーを操作する際は、シフトボタンを押し続けることで連続して変速操作が可能です。この連続変速機能により、一気に複数段のギアチェンジができ、急な坂道での対応がスムーズになります。

操作感はマウスをクリックする感覚に近く、軽いタッチで確実に変速できます。機械式のように、どこまでレバーを押し込むかを気にする必要がなく、ボタンを押せば確実に変速が完了します。

充電方法と管理

Di2には専用の充電ケーブルがあり、USB Type-A端子を採用しています。お手持ちのモバイルバッテリーやパソコンのUSBポートでも充電が可能です。充電時間は1時間30分から3時間ほどで、充電中は青いLEDが点灯し、充電完了で消灯します。

ライド前にバッテリー残量を確認する習慣をつければ、走行中にバッテリー切れになる心配はほとんどありません。バッテリー残量が少なくなると、LEDの点滅パターンで警告してくれるため、早めに気づくことができます。

初期設定とペアリング

有線ペアリングは非常に簡単です。左右のSTIレバーとリアディレイラーをバッテリーのポートにそれぞれ有線で繋いで、リアディレイラーのスイッチを長押しすれば完了します。一度ペアリングしてしまえば、その後は特別な設定は不要です。

カスタマイズとアプリ

専用アプリ「E-TUBE PROJECT」を使用すると、電池残量の確認、変速の速度、ボタンの割り当て、セミシンクロ、シンクロモードの設定など、変速に関するさまざまなカスタマイズができます。自分の好みに合わせて細かく設定できるのも、Di2の魅力の一つです。

たとえば、左右のレバーの機能を入れ替えたり、変速速度を速くしたり遅くしたりすることも可能です。上級者になれば、シンクロシフト(フロントとリアを連動させて自動的に最適なギアに変速する機能)を設定することもできます。

実際のライディングシーンでの違い

ロングライドやヒルクライムなど、実際のライディングシーンでは、Di2と機械式でどのような違いがあるのでしょうか。

ロングライドでの快適性

105 Di2は、長距離ライドで真価を発揮します。軽いタッチで変速できるため、手への負担が少なく、ロングライドの後半で疲れているときでも快適に変速できます。電動変速は疲労レベルに大きく影響し、Di2は特に長距離を楽しむ方におすすめです。

週末のサイクリングで100キロメートル以上走るような方には、Di2の快適性は大きなメリットとなります。ライドの前半では機械式でも問題なく感じられても、後半になって疲労が蓄積してくると、Di2の軽い操作力のありがたみを実感できます。

機械式の場合、ライドの後半で手が疲れてくると、変速操作が億劫になることがあります。特に、フロント変速は力が必要なため、疲労時には負担に感じることがあります。ギアを変えたいけれど、レバーを押すのが億劫で、そのまま重いギアで無理をしてしまう、といったことも起こりがちです。

ヒルクライムでの優位性

ヒルクライムでは、Di2の優位性がさらに際立ちます。モーターによってチェーンを持ち上げるフロント変速は、スピードと精度において圧倒的です。坂道で苦しいときに、軽いタッチで確実に変速できるのは、大きなアドバンテージとなります。

また、サイクルコンピューターとペアリングすることで、あと何枚ギアが残っているかを表示する機能があり、「苦しいときに本当に心強い」という評価があります。この機能は、ヒルクライムレースなどでペース配分を考える際に非常に便利です。残りのギア数を把握することで、戦略的な走りが可能になります。

機械式でもヒルクライムは十分に楽しめますが、疲労時の変速の確実性ではDi2に分があります。坂道で脚が疲れ、息が上がっている状態で、さらに手の力を使って変速する必要がある機械式と、軽くボタンを押すだけで変速できるDi2では、体感できる差は大きいです。

日常的なサイクリングでは差が小さい

普段使いや、週末の軽いサイクリングであれば、機械式でも十分に満足できます。Di2の方がすべて上回っているものの、普通にサイクリングや遊びで使うなら全然機械式で問題ないという意見が多数あります。

通勤や短距離のライド、のんびりとしたポタリングなどでは、価格差8万円を考えると機械式のコストパフォーマンスが光ります。30キロメートルから50キロメートル程度のライドであれば、手の疲労もそれほど蓄積せず、機械式でも快適に走れます。

メンテナンスと耐久性の実際

長期的に使用する上で、メンテナンスと耐久性は重要な要素です。購入時の価格差だけでなく、維持コストも含めて総合的に判断する必要があります。

Di2のメンテナンスの実際

Di2では変速ワイヤーの交換が不要で、落車などがない限り「変速がおかしくなった」といったトラブルはほとんどありません。メンテナンスをあまり必要としないという評価が多数あります。

機械式では年間で調整や交換が数回必要になるのに対し、Di2に交換した方が変速のメンテナンスにほとんど来なくなったという事例もあります。これは、ショップにとってもユーザーにとっても、時間とコストの節約になります。年間で考えると、ワイヤー交換や調整にかかる費用と時間は、意外と大きなものです。

Di2はレースなどの過酷な状況にも耐える防水設計となっており、雨天走行でも問題なく使用できます。雨の日でも変速性能が落ちることはなく、常に快適な変速が可能です。

機械式のメンテナンスコスト

機械式のワイヤー交換では、工賃が5千円から6千円、良いワイヤーを使うと約1万円ほどかかります。さらに、ワイヤーが馴染むたびに調整が必要です。年間で考えると、機械式のメンテナンスコストは意外と高くつくことがあります。

数年使用することを考えると、Di2と機械式の実質的な価格差は、当初の8万円よりも小さくなる可能性があります。たとえば、年に1回、1万円のワイヤー交換を行うと、5年で5万円かかります。この5万円をDi2との価格差8万円から差し引くと、実質的な差は3万円となります。

トラブルと対処法

Di2には、転倒などの強い衝撃からシステムを保護するため、RDプロテクション機能が働き、一時的に動作しなくなることがあります。ただし、特定の操作で簡単に復旧できます。これは、落車時にディレイラーが破損するのを防ぐための安全機能です。

機械式の場合、ワイヤーの切断や伸び、ディレイラーの調整ズレなどのトラブルが発生することがありますが、ある程度の知識があれば自分で対処できます。外出先でトラブルが発生しても、簡単な工具があれば応急処置が可能なのは、機械式のメリットです。

Di2の場合、トラブルは少ないものの、発生した場合はショップに持ち込む必要があることが多いです。電子制御システムのため、自分で修理することは難しく、専門知識が必要となります。

上位機種デュラエースやアルテグラとの比較

105 Di2を選ぶ際に、上位機種との違いも気になるポイントです。果たして、105で十分なのか、それとも上位機種を選ぶべきなのでしょうか。

デュラエースやアルテグラとの互換性

12速時代のデュラエース、アルテグラ、105の3つのコンポーネントは、頭文字が「Rシリーズ」という同系統のデザインを採用しているため、互換性があります。一部のパーツを上位グレードに交換することも可能です。

ただし、スペックや対応範囲に違いがあるため、購入する際には注意が必要です。すべてのパーツが完全に互換性があるわけではなく、組み合わせによっては動作しない場合もあります。

リアディレイラーの対応スプロケットの違い

デュラエースやアルテグラのリアディレイラーはロー側30Tと34Tのリアスプロケット歯数に対応するのに対し、105のリアディレイラーはロー側34Tと36T対応となっています。

105の方がよりワイドレンジで、ヒルクライムや初心者には向いている設定と言えます。急な坂道でも、より軽いギアを使えるため、脚への負担が少なくなります。

バッテリー寿命の大きな違い

デュラエースやアルテグラではバッテリーにCR1632を一つ使用します。それに対し、105では同じ電池を二個使用することで、ランタイムはなんと約3年間と驚異的な長さを誇ります。

充電頻度が少ないのは、105の大きなメリットです。上位機種よりもバッテリーの持ちが良いというのは、意外な事実かもしれません。実際には、105の方が実用性に優れているという見方もできます。

スイッチ機能の違い

新型105ではブラケットトップのスイッチがなく、スプリンタースイッチの追加機能も省略されています。ただし、STIレバーをアルテグラに換装することで、これらの機能を追加することも可能です。

変速性能の実質的な差

105 Di2の変速に使われるモーターは、11速世代のデュラエースと同等品です。走っていて変速させれば、この僅かな差はほとんど感じないという意見が多数あります。

実際の使用では、105とアルテグラの変速性能の違いを体感することは難しく、105で十分に満足できるレベルです。プロレーサーでない限り、その差を感じ取ることは困難でしょう。

重量と価格のバランス

アルテグラと105では、重量差が274グラムあります。価格差は約11万5千円です。この重量差と価格差を考えると、多くの初心者やホビーライダーにとっては、105が最もバランスの取れた選択肢と言えます。

プロやレースで上位を狙う方でなければ、105で十分です。274グラムの軽量化のために11万5千円を払う価値があるかは、個人の価値観によります。多くの場合、その11万5千円で他の装備を充実させた方が、総合的な満足度は高くなるでしょう。

よくある質問

Di2のバッテリーが切れたらどうなるのか

バッテリーが切れると、変速ができなくなります。ただし、バッテリー残量はLED、サイクルコンピューター、アプリで確認できるため、事前に気づくことができます。ライド前の充電チェックを習慣にすれば、トラブルは避けられます。

機械式からDi2へのアップグレードは可能か

可能です。実際に、機械式105でバイクを購入した方が、後からDi2にアップグレードするケースは多くあります。ただし、コンポーネント一式の交換が必要なため、費用は完成車購入時にDi2を選ぶよりも高くつく可能性があります。最初からDi2を選んだ方が、トータルコストは安く済むことが多いです。

雨の日でもDi2は使えるのか

はい、Di2は防水設計になっており、雨天でも問題なく使用できます。レースなどの過酷な環境でも使用されているため、耐久性は十分です。雨天走行後は、通常の清掃とメンテナンスを行えば、長期間にわたって使用できます。

初心者にはDi2は難しいのか

いいえ、むしろ初心者こそDi2が向いています。軽いタッチで確実に変速できるため、機械式よりも扱いやすいです。コンパクトなブラケットも、手の小さい方や初心者に好評です。操作がシンプルで、変速のタイミングや力加減を気にする必要がないため、ライディングに集中できます。

11速からの12速化は必要か

すでに11速のギアを使用している方の場合、12速機械式へと載せ替えるだけでは、大きな恩恵はないという意見があります。ただし、Di2への変更であれば、変速性能の向上により、明確なメリットを感じられる可能性が高いです。11速機械式から12速機械式への変更よりも、11速機械式から12速Di2への変更の方が、体感できる差は大きいでしょう。

購入時のチェックポイント

Di2または機械式105の購入を検討する際のチェックポイントをまとめます。これらのポイントを確認することで、自分に最適な選択肢が見えてきます。

予算の確認

コンポーネント単体で約8万円、完成車で約5万円から8万円の価格差があります。予算に余裕があるかを確認しましょう。この価格差を、他の用途に使った方が良いのか、それとも快適性のために投資すべきかを考える必要があります。

ライドスタイルの確認

週末に長距離(50キロメートル以上)を走ることが多い方には、Di2がおすすめです。通勤や短距離のポタリングが中心であれば、機械式でも十分です。ヒルクライムを楽しみたい方には、Di2のメリットが大きいです。

自分の典型的なライド距離と頻度を考えてみましょう。月に何回、何キロメートル走るのかを計算すると、どちらが適しているかが見えてきます。

メンテナンスの好み

自分でメンテナンスしたい方には機械式が、メンテナンスの手間を減らしたい方にはDi2が向いています。自転車いじりが好きか、それとも乗ることに専念したいかを考えてみましょう。

体格と握力

手が小さい方、握力に自信がない方には、Di2のコンパクトなブラケットが有利です。手が大きく、握力がある方であれば、機械式でも問題ありません。可能であれば、実際にブラケットを握ってみて、サイズ感を確認することをおすすめします。

将来のアップグレード計画

後からDi2にアップグレードすることも可能ですが、最初からDi2を選んだ方がコストは抑えられます。将来的にDi2にしたいと考えているなら、最初からDi2を選ぶのがおすすめです。「とりあえず機械式で始めて、後でDi2に」と考えている方は、トータルコストが高くなることを理解しておく必要があります。

2025年の最新動向

2025年現在、シマノ105 Di2と機械式12速は、完成車市場で広く普及しています。多くのメーカーが両方のオプションを提供しており、選択肢が豊富です。

Di2搭載モデルの価格も、発売当初に比べてやや落ち着いてきており、30万円前後で高品質な完成車を購入できるようになっています。市場の競争により、より手頃な価格でDi2を体験できる機会が増えています。

また、中古市場でも105 Di2搭載車が増えてきており、よりリーズナブルにDi2を体験できる機会が増えています。中古であれば、新品との価格差をさらに縮めることができ、Di2のハードルが下がっています。

最終的な選び方のまとめ

シマノ105のDi2と機械式12速、どちらを選ぶべきかは、以下のポイントで判断すると良いでしょう。

Di2を選ぶべき人は、予算に余裕がある方(プラス8万円が許容範囲)、週末に50キロメートル以上の長距離ライドを楽しむ方、ヒルクライムやロングライドイベントに参加したい方、手が小さい方や握力に自信がない方、メンテナンスの手間を最小限にしたい方、最新技術を体験したい方です。

機械式を選ぶべき人は、予算を抑えたい方(8万円の差は大きい)、通勤や短距離のポタリングが中心の方、自分でメンテナンスする楽しみを味わいたい方、充電管理が面倒な方、機械式の操作感覚を大切にしたい方です。

どちらを選んでも、シマノ105は確かな性能を提供してくれます。可能であれば試乗して、実際の操作感を確かめてから決めることをおすすめします。多くのショップでは試乗車を用意しているため、遠慮せずに試乗をお願いしてみましょう。

ロードバイクは、長く付き合っていく相棒です。自分のライドスタイルや価値観に合った選択をすることで、より楽しく、より快適なサイクリングライフを送ることができます。105 Di2と機械式12速、どちらを選んでも、素晴らしいロードバイク体験が待っています。あなたのロードバイクライフが、より楽しく、より快適になることを願っています。

コメント