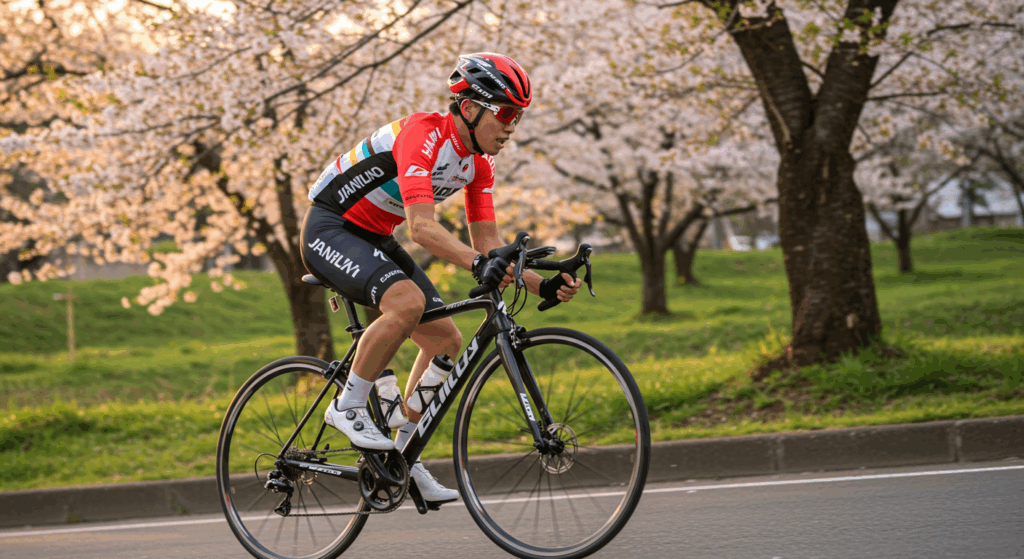

ロードバイクを選ぶ際、多くのライダーが迷うのがフレーム素材の選択です。特にカーボンフレームとアルミフレームは、それぞれ異なる特性を持ち、乗り心地や性能面で大きな違いがあります。カーボンフレームは優れた振動吸収性と軽量性で長距離ライドに適している一方、アルミフレームはダイレクトな乗り味と優れたコストパフォーマンスで初心者から中級者まで幅広く支持されています。2025年現在、両素材とも技術革新により性能が向上しており、使用目的や予算、経験レベルに応じて最適な選択肢が変わってきます。本記事では、実際の乗り心地の違いから価格差、耐久性まで、両者を徹底比較して最適なロードバイク選びをサポートします。

ロードバイクのカーボンフレームとアルミフレームの乗り心地にはどのような違いがありますか?

カーボンフレームとアルミフレームの乗り心地の違いは、振動吸収性と剛性感に大きく現れます。この違いを理解することで、自分に最適なロードバイクを選択できるでしょう。

カーボンフレームの乗り心地特性は、優れた振動吸収性にあります。路面からの細かな振動を効果的に吸収し、フレームが比較的速く収束するため、長時間のライドでも疲労を軽減できます。カーボンファイバーは炭素繊維を樹脂で固めた複合材料で、樹脂に浸したカーボンシートを何枚も重ねて作られるため、場所によって重ね方や厚み、シートの種類をコントロールできます。この特性により、剛性や強度が必要な部分は厚みを持たせ、そうでない部分は薄くすることが可能で、理想的な乗り心地を実現しています。

実際の走行では、路面の凹凸や継ぎ目からの振動がカーボンフレームにより和らげられ、手や腕、背中への負担が大幅に軽減されます。特に100km以上の長距離ライドでは、この振動吸収性が疲労軽減に大きく貢献し、ライド後の疲労感も少なくなります。

一方、アルミフレームの乗り心地特性は、ダイレクトな乗り味が特徴です。ペダルを踏み込んだ力がダイレクトに路面に伝わる感覚があり、キレのある走行感を楽しむことができます。アルミニウム合金の特性により、フレームが頑丈で歪みが少ないため、ペダリングパワーの伝達効率が高く、特にスプリントや短距離での瞬発力を重視するライダーに好まれています。

しかし、アルミフレームは路面からの振動がダイレクトに伝わりやすく、路面の凹凸を感じやすいという面もあります。長時間のライドでは、この振動の蓄積により疲労が溜まりやすくなる傾向があります。ただし、近年の技術革新により、カーボンフォークやカーボンシートポストを組み合わせたハイブリッドモデルも登場し、振動吸収性を向上させたアルミフレームも増えています。

重量による乗り心地への影響も重要な要素です。カーボンフレーム単体で600g台を実現するモデルがある一方、アルミフレーム単体では1000g程度が一般的な下限値となっています。この重量差は特に上り坂で顕著に現れ、軽量なカーボンフレームの方がより軽快な走行感を提供します。

振動減衰特性においても両者には明確な違いがあります。カーボンフレームは優れた振動減衰特性により、路面からの振動が短時間で収束するため、不快な振動が長時間続くことがありません。これに対してアルミフレームは、金属の特性として振動が比較的長時間継続する傾向があります。

乗り心地の好みは個人差が大きく、カーボンフレームのしなやかさを好むライダーもいれば、アルミフレームのダイレクト感を好むライダーもいます。試乗の機会があれば、実際に両素材のバイクを乗り比べることで、自分の好みに最適な選択ができるでしょう。

カーボンフレームとアルミフレームの価格差はどの程度で、コストパフォーマンスの違いは?

2025年現在の価格帯分析を見ると、カーボンフレームとアルミフレームの間には依然として大きな価格差があります。アルミフレームのロードバイクは10万円台前半から手に入る一方、カーボンフレームのロードバイクは最も安いものでも40万円台からとなっており、エントリーレベルで約3倍の価格差があります。

この価格差の主な要因は製造工程の複雑さにあります。カーボンフレームは樹脂に浸したカーボンシートを複雑な形にカットし、何枚も重ねて金型に入れてフレームの形に圧着させる高度な技術が必要です。専門的な設備と熟練した技術者が必要なため、どうしても高価になってしまいます。一方、アルミフレームは金属加工技術を応用でき、量産が容易なため価格を抑えることができます。

アルミフレームのコストパフォーマンスは非常に優秀です。比較的安価でありながら、ロードバイクらしい軽快な走りを十分に楽しむことができます。各メーカーから豊富なエントリーモデルがラインナップされており、初心者から中級者まで幅広いニーズに応えることができる価格帯となっています。10万円台でも、105グレードのコンポーネントを搭載したモデルがあり、本格的なロードバイクライフを始めるには十分な性能を持っています。

特に取り扱いの気軽さを考慮すると、アルミフレームのコストパフォーマンスは更に高くなります。多少ラフに扱っても破損しにくく、メンテナンス費用も抑えられるため、トータルコストで見ると非常に経済的です。通勤や日常使いが中心のライダーにとって、この気軽さは大きなメリットとなります。

カーボンフレームの価値提案は、高い初期投資に見合う性能と快適性にあります。価格は高めですが、優れた振動吸収性と軽量性により、長距離ライドや競技志向のライダーには投資価値の高い選択肢となります。特に週末に100km以上のロングライドを楽しむ愛好家や、レースに参加するライダーにとって、カーボンフレームの快適性と性能は価格差を上回る価値を提供します。

価格差の縮小傾向も注目すべき点です。近年、カーボン製造技術の普及により、エントリーレベルのカーボンモデルも増加し、以前よりも手頃な価格で購入できるようになっています。30万円前後がアルミフレームとカーボンフレームの境目となる価格帯となっており、この価格帯では両者の選択肢が豊富になっています。

完成車での比較を考える際は、フレーム素材だけでなく、コンポーネントやホイールも含めた総合的な価値を評価する必要があります。同じ価格帯でも、アルミフレームモデルの方が上位グレードのコンポーネントやホイールを装備している場合が多く、性能面でのバランスが良いことがあります。

長期的なコストも考慮すべき要素です。カーボンフレームは修理が困難で、軽微な損傷でもフレーム交換が必要になることがあり、高額な修理費用が発生する可能性があります。一方、アルミフレームは比較的修理しやすく、長期間安心して使用できるため、トータルコストを抑えることができます。

購入タイミングと予算配分も重要です。初めてのロードバイクを検討している方で予算が30万円以下の場合は、アルミフレームで上位グレードのコンポーネントを選択した方が、総合的な満足度が高くなることが多いです。予算に余裕があり、将来的な競技参加や本格的なロングライドを考えている場合は、カーボンフレームへの投資が価値を発揮するでしょう。

初心者にはカーボンフレームとアルミフレーム、どちらがおすすめですか?

初心者のロードバイク選びにおいて、アルミフレームが圧倒的におすすめです。この推奨には複数の理由があり、初心者が快適にロードバイクライフを始めるための重要な要素が含まれています。

価格面での優位性が最大の理由です。初心者の方はロードバイクの性能や自分の好みが完全には分からない段階で、高額なカーボンフレームに投資するリスクは大きすぎます。アルミフレームであれば10万円台から本格的なロードバイクを手に入れることができ、まずはロードバイクの楽しさを体験することに集中できます。また、浮いた予算でヘルメット、ウェア、メンテナンス用品などの周辺機器を充実させることができ、より安全で快適なサイクリング環境を整えることができます。

取り扱いの容易さも初心者には重要な要素です。ロードバイクに慣れていない初期段階では、転倒や物体との接触のリスクが高くなります。アルミフレームは衝撃に対して比較的強く、多少ラフに扱っても破損しにくいため、初心者でも安心して使用できます。カーボンフレームの場合、軽微な衝撃でも内部にクラックが発生する可能性があり、常に慎重な取り扱いが求められるため、初心者には精神的な負担となることがあります。

メンテナンスの学習においても、アルミフレームの方が適しています。初心者の段階では、基本的なメンテナンス方法を学ぶ必要がありますが、アルミフレームは比較的寛容で、多少のミスがあっても重大な問題につながりにくいです。また、メンテナンス費用も抑えられるため、経済的な負担を軽減しながら技術を身に付けることができます。

技術レベルとの適合性も考慮すべき点です。高級なカーボンモデルには、乗り味を硬くしたカーボン素材が使われていることが多く、それに対応した脚力や技術がなければ、性能を引き出すことができません。初心者の場合、まずは基本的なペダリングやポジショニング、コーナリング技術を身に付けることが優先されるため、扱いやすいアルミフレームの方が適しています。

段階的なステップアップという観点でも、アルミフレームから始めることをお勧めします。アルミフレームで経験を積み、自分の好みやライディングスタイルが明確になってから、より高性能なカーボンフレームにステップアップすることで、その性能差を実感でき、投資価値を最大化できます。

具体的な推奨モデルの選び方として、初心者には10万円台のエントリーモデルが最適です。ロードバイクの性能はおおよそ価格に比例しますが、高級なモデルは脚力やスキルを持つ上級者向けの車体が多いため、初心者にはかえって乗りにくい場合があります。アルミフレームのエントリーモデルであれば、適度な剛性と扱いやすさを両立しており、初心者が技術を身に付けながらロードバイクの楽しさを学ぶのに最適です。

例外的なケースとして、十分な予算があり、最初から本格的なロングライドや競技参加を目標としている初心者の場合は、カーボンフレームも選択肢になります。しかし、この場合でも慎重な取り扱いとメンテナンスが必要であることを理解し、信頼できるショップでのアフターサービスを確保することが重要です。

最新のアルミフレーム技術により、2025年現在のアルミフレームは従来のイメージを覆すような高性能モデルも増えています。カーボンフォークやカーボンシートポストを組み合わせることで乗り心地を向上させたモデルや、フレーム形状の最適化により軽量化を実現したモデルも多数ラインナップされており、初心者でも満足度の高いロードバイクライフを始めることができます。

結論として、初心者にはアルミフレームから始めることを強く推奨します。経済性、安全性、学習効果の観点から、初心者にとって最適な選択肢となるでしょう。

カーボンフレームとアルミフレームの耐久性とメンテナンス性の違いは?

フレーム素材の選択において、長期使用での安心感は重要な判断基準となります。カーボンフレームとアルミフレームでは、耐久性とメンテナンス性に大きな違いがあり、それぞれ異なる特徴を持っています。

使用寿命の比較では、適切なメンテナンスを行っている場合、両素材とも約10年程度は問題なく使用できるとされています。しかし、寿命に至るプロセスと破損パターンが大きく異なります。カーボンフレームは一般的に10〜20年の寿命とされていますが、これは理想的な環境での使用が前提となります。丁寧に扱い続ければ長期間使用できる一方、不適切な取り扱いにより5年以内に寿命が来てしまう可能性もあります。

カーボンフレームの耐久性特性は、衝撃に対する脆弱性にあります。カーボンはとてもデリケートな素材で、転倒やぶつけるなどの衝撃により比較的簡単にクラックが発生します。特に問題となるのは、目に見えない内部損傷の存在です。小さなヒビやクラックは見落としやすく、放置すると重大な故障につながる可能性があります。また、紫外線にも弱く、外で保管するとすぐに劣化してしまうため、屋内保管が推奨されます。

カーボンフレームのメンテナンス要求は非常に高くなります。使用距離10,000〜20,000kmを目安に専門ショップでの定期検査が推奨されており、超音波やX線を使った専門的な検査を行うショップもあります。自分では発見できない内部のダメージを確認するため、信頼できるロードバイクショップで定期的な検査を依頼する必要があります。

アルミフレームの耐久性特性は、衝撃に対する強さにあります。アルミニウムは衝撃に強いため、転倒や物体との衝突でも、凹むことはあっても完全に使用不可になるような破損は起こりにくいです。金属の特性により、多少ラフに扱っても構造的な問題になりにくく、日常的な使用において気を使う必要が少ないのが大きなメリットです。

しかし、アルミフレームには金属疲労という課題があります。ダメージが蓄積しやすく、ある日突然限界が来て折れてしまうことがあります。カーボンのように目に見えるクラックが発生しにくいため、内部の疲労蓄積を把握しにくいという面があります。そのため、一般的な寿命は10〜15年程度とされています。

修理・交換コストの比較では、大きな違いがあります。カーボンフレームの修理は可能ですが、高額になるケースがほとんどです。軽微な傷でもフレーム全体の強度に影響する可能性があるため、多くの場合フレーム交換が推奨されます。ヘッドベアリング受け部分が割れている場合は修復ができないこともあります。

アルミフレームの修理についても、素材の特性として溶接などの修復は困難ですが、破損箇所が限定的であれば比較的安価に部分的な補修が可能な場合があります。ただし、車体価格に対する修理費用を考慮すると、修理よりも買い替えを選択することが多いのが現実です。

日常的なメンテナンス性では、アルミフレームが圧倒的に優位です。定期的な清掃と基本的な点検で十分であり、特別な注意を払う必要がありません。一方、カーボンフレームは保管時も含めて慎重な取り扱いが必要で、特に転倒や衝撃を避けるための注意が常に求められます。

保管環境への配慮も重要です。カーボンフレームは紫外線や湿度変化に敏感で、可能であれば屋内保管が必要です。難しい場合はカバーをかけて保護する必要があります。アルミフレームは環境変化に対してより耐性があり、屋外保管でも比較的問題ありません。

メンテナンス技術の要求レベルも異なります。カーボンフレームは専門的な知識を持つメカニックによるメンテナンスが推奨されるため、アフターサービスの充実したショップでの購入が重要になります。アルミフレームは一般的な自転車メンテナンス技術で対応でき、多くのショップで適切なサービスを受けることができます。

買い替えタイミングの判断も素材により異なります。修理費用が新車購入費用の50%を超える場合や、安全性に関わる損傷がある場合は買い替えを検討すべきですが、この判断基準に達するタイミングが両素材で大きく異なります。長期的な安心感を重視するライダーには、アルミフレームの方が適している場合が多いでしょう。

長距離ライドや競技使用において、カーボンとアルミの性能差はどれくらいありますか?

長距離ライドと競技使用における両素材の性能差は、使用目的や距離によって大きく変わります。特に100km以上のロングライドでは、カーボンフレームの優位性が顕著に現れる一方、短距離や特定の競技種目では、アルミフレームが優れた性能を発揮する場合もあります。

長距離ライドでの疲労軽減効果において、カーボンフレームの振動吸収性は圧倒的なアドバンテージを提供します。路面からの細かい振動の蓄積による疲労を大幅に軽減でき、ライド後の疲労感が明らかに少なくなります。100km、150km、200kmと距離が伸びるほど、この差は顕著になります。実際のライダーからの報告では、同じ距離を走行した場合、カーボンフレームの方が翌日の疲労回復が早く、連続してロングライドを楽しめるという声が多く聞かれます。

カーボンフレームの振動減衰特性により、路面からの振動が短時間で収束するため、手や腕、背中への負担が継続的に軽減されます。これに対してアルミフレームでは、振動がダイレクトに伝わり、長時間の蓄積により疲労が溜まりやすくなります。特に路面状況の悪い道路や、継ぎ目の多い道路では、この差は体感的に明確に感じられます。

ヒルクライムでの性能差は、重量が大きな要因となります。カーボンフレーム単体で600g台を実現するモデルに対し、アルミフレームは1000g程度が下限となっており、この400g程度の重量差は長い上り坂で明確な差となって現れます。勾配10%を超えるような本格的なヒルクライムでは、軽量性がパフォーマンスに直結するため、カーボンフレームの方が有利になります。

ただし、完成車重量での比較では、フレーム単体ほどの差は生じない場合も多くあります。同グレードのコンポーネントとホイールを装着した場合、重量差は数百グラム程度に収まることもあり、体感差は個人の脚力や技術レベルによって変わります。軽量性を最大限活かすには、フレームだけでなく全体のバランスを考慮した構成が重要です。

スプリント性能においては、意外にもアルミフレームが優位性を示すことがあります。アルミフレームのダイレクトな剛性感により、ペダルを踏み込んだ力が無駄なく路面に伝わる感覚があり、瞬発的な加速において優秀な性能を示します。短距離でのダッシュやゴールスプリントでは、この特性が大きなメリットとなることがあります。

エアロダイナミクス性能では、カーボンフレームが優位です。複雑な形状を実現できるカーボンの特性により、風切り性能を最適化した設計が可能で、平坦路での巡航速度維持や、タイムトライアルなどの競技では大きなアドバンテージとなります。

競技種目別の適性を見ると、ロードレースではカーボンフレームが圧倒的に有利です。長時間の競技での疲労軽減効果と軽量性、エアロ性能が総合的に競技力向上に貢献します。プロレースでは、ほぼ全てのチームがカーボンフレームを使用しており、その性能の高さが実証されています。

一方、クリテリウムやトラック競技などの短距離・高強度の競技では、アルミフレームのダイレクトな反応性が好まれることもあります。瞬発力が重要な競技では、カーボンフレームのしなやかさよりも、アルミフレームの即座の反応性が優位に働く場合があります。

長距離グランフォンドやブルベなどのウルトラ長距離イベントでは、カーボンフレームの快適性が決定的な要因となります。200km、300km、400kmを超えるような距離では、わずかな快適性の違いが完走の可否を左右することもあり、多くの参加者がカーボンフレームを選択しています。

トレーニング用途での使い分けも重要な観点です。日常的なトレーニングではアルミフレームを使用し、レースや重要なイベントではカーボンフレームを使用するという使い分けをするライダーも多くいます。これにより、高価なカーボンフレームの劣化を最小限に抑えながら、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮できます。

実測データでの性能差として、同一条件でのテストでは、100km走行後の疲労度において、カーボンフレーム使用者の方が約20-30%疲労感が少ないという報告があります。また、ヒルクライムタイムでは、同一ライダーでの比較で、カーボンフレームの方が2-5%程度タイムが向上するケースが多く報告されています。

技術レベルによる性能差の体感も重要な要素です。上級者ほど素材の違いによる性能差を明確に感じることができ、その差を活かしたライディングが可能になります。初中級者の場合、基本的な技術の向上の方が性能向上への影響が大きく、素材による差よりも技術向上に重点を置くべき場合が多いでしょう。

競技レベルや使用目的に応じて、両素材の特徴を理解し、最適な選択をすることが、パフォーマンス向上への近道となります。

コメント