ロードバイクの性能を最大限に発揮し、安全な走行を維持するためには、ホイールベアリングの適切なメンテナンスが欠かせません。ベアリングは回転部分の要となる部品であり、メンテナンスを怠ると走行性能の低下だけでなく、突然の故障による事故のリスクも高まります。多くのサイクリストが疑問に思うのが「どのくらいの頻度でメンテナンスすればよいのか」という点です。メンテナンス頻度は走行距離、使用環境、ホイールのメーカーや種類によって大きく異なり、画一的な答えはありません。しかし、基本的な目安を理解し、自分の使用状況に合わせて調整することで、長期間にわたって快適な走行を楽しむことができます。本記事では、ベアリングメンテナンスの適切な頻度について、具体的な基準と実践的なアドバイスをお伝えします。

Q1:ロードバイクのホイールベアリングはどのくらいの頻度でメンテナンスが必要ですか?

ロードバイクのホイールベアリングメンテナンスの基本的な頻度は、3000キロメートルごとが理想的な目安とされています。この距離は、日常的にロードバイクを使用するサイクリストにとって現実的なメンテナンススケジュールであり、多くの専門店でも推奨されている基準です。

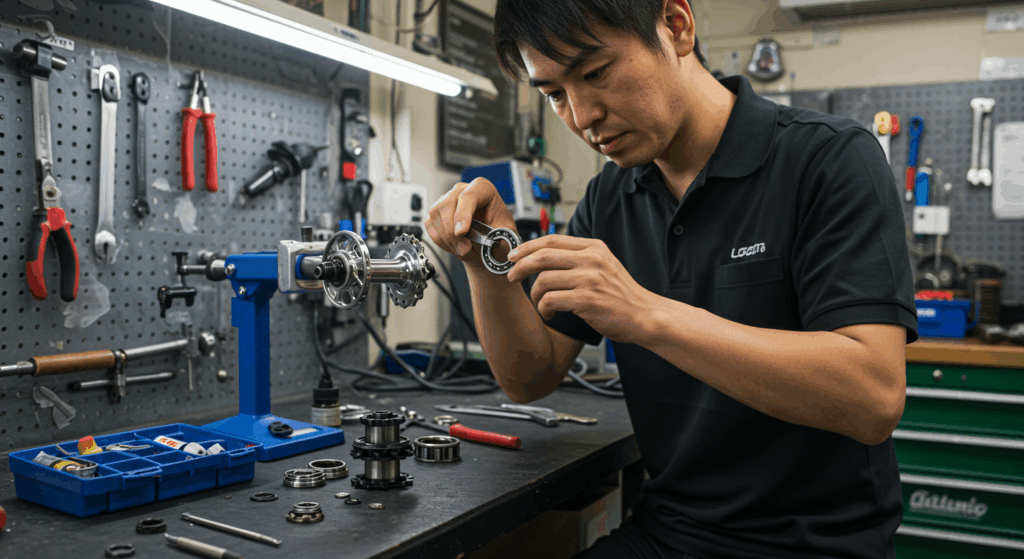

具体的なメンテナンス内容としては、アクスルを外してベアリングの状態確認とグリスアップを実施します。この作業により、ベアリング内部の汚れや劣化したグリスを除去し、新鮮なグリスを充填することで本来の性能を維持できます。グリスの充填量は軸受の空間容積の30から40パーセントが適切で、過剰でも不足でも問題となります。

ホイール全体のオーバーホールについては、1年から2年に1回の頻度が推奨されます。オーバーホールでは、ベアリング交換だけでなく、スポークの張力調整、リムの点検、ハブ内部の清掃も行います。理想的には半年に1回のオーバーホールが望ましいですが、年1回でも十分な効果が期待できます。頻繁に使用するサイクリストやレース参加者の場合は、より短いスパンでのメンテナンスを検討することが重要です。

走行距離による目安では、20000キロメートル以上走行したホイールは交換のタイミングとされています。ただし、これは一般的な目安であり、使用環境や走行スタイルによって大きく変わります。都市部での走行が多い場合は排気ガスや道路の汚れによる影響、山間部や海沿いでの走行では砂塵や塩分による影響を考慮し、メンテナンス頻度を調整する必要があります。

Q2:ベアリングの交換時期を判断する症状や基準はありますか?

ベアリングの交換時期を正確に判断することは、安全な走行を維持する上で極めて重要です。主な交換の目安は、ベアリングにガタが出た時と回転にゴリゴリ感や引っ掛かりがある時です。これらの症状が現れた場合は、速やかに交換を検討する必要があります。

異音による判断が最も分かりやすい指標です。正常な状態では静かな回転音のみが聞こえますが、問題がある場合は高い金属音、ガリガリ音、ゴロゴロ音などの異常音が発生します。特に高い金属音を発している場合は、異常荷重や取付不良、潤滑剤の不足が疑われ、immediate な対応が必要です。

ガタつきや振動も重要な判断指標です。ホイールを手で前後左右に動かしてみて、通常とは異なる遊びやガタつきがある場合は、ベアリングの磨耗が進行している可能性があります。軸の触れ回りの振動が大きくなると、最終的には破損につながる危険性があります。

操作感の変化も見逃せないサインです。以前と比べて回転抵抗が増加し、ハンドル操作に余計な力が必要になったり、走行中に疲労感を覚えたりする場合は要注意です。走行後のハブ温度が異常に高い場合も、内部摩擦の増大を示している重要な指標です。

視覚的な確認では、グリスの変色、異物混入、シール部分の損傷をチェックします。変色したグリスは劣化している可能性が高く、交換が必要です。フレーキング(軌道面がうろこ状に剥がれる現象)、かじり(発熱による焼付きを伴うキズ)、割れや亀裂などの損傷が確認された場合は、immediate な交換が必要です。

一般的な交換サイクルとしては、4年から5年ごとにベアリングのメンテナンスまたは交換を実施することが推奨されています。ただし、使用環境や頻度によって大きく変わるため、症状による判断を最優先に考える必要があります。

Q3:メーカー別でベアリングメンテナンス頻度に違いはありますか?

ホイールメーカーによってベアリング構造が異なるため、メンテナンス頻度にも明確な違いがあります。各メーカーの設計思想や使用している部品の特性を理解することで、より効果的なメンテナンス計画を立てることができます。

カンパニョーロとフルクラムのホイールの場合、構造上リアホイールが汚れやすい特徴があります。そのため、リアホイールは年1回、フロントホイールは1年から2年に1回のメンテナンスが目安となっています。これらのメーカーのホイールは、ハブ内部の構造が複雑で、汚れが蓄積しやすい設計になっているため、定期的な点検が特に重要です。

MAVICホイールのラチェット部分については、より頻繁なメンテナンスが必要で、半年から1年に一度は必ずメンテナンスを実施する必要があります。MAVICの独特なラチェット機構は高い性能を発揮しますが、その分デリケートで、汚れや摩耗の影響を受けやすい特徴があります。

シマノハブの場合、比較的メンテナンスフリーな設計ですが、3000キロメートルごとの基本的なメンテナンス頻度を守ることが推奨されます。シマノの設計は耐久性を重視しており、カップ&コーン構造により調整の自由度が高い反面、適切な玉あたり調整が必要です。

高級ハンドビルドホイールについては、使用されているハブの種類によって大きく異なります。Chris King、Phil Wood、White Industriesなどの高級ハブは、6ヶ月から1年ごとの詳細なメンテナンスが推奨されています。これらのハブは高い性能を発揮する反面、精密な調整と定期的なケアが必要です。

カートリッジベアリング使用モデルとカップ&コーン構造でも頻度が異なります。カートリッジベアリングは密閉構造のため、2年から3年の長期間メンテナンスフリーな場合が多いですが、一度劣化が始まると急速に悪化する特徴があります。一方、カップ&コーン構造は半年から1年の短いスパンでの調整が必要ですが、部分的な調整により長期間使用可能です。

メーカー純正グリスの使用も重要で、各メーカーが推奨する専用グリスを使用することで、設計通りの性能と耐久性を発揮できます。異なるメーカーのグリスを混用すると、化学反応により性能が低下する可能性があるため注意が必要です。

Q4:雨天走行や季節によってメンテナンス頻度を変える必要がありますか?

気候条件や季節の変化は、ベアリングメンテナンス頻度に大きな影響を与えるため、環境に応じた適切な調整が必要です。特に雨天走行後には必ずベアリングの状態をチェックする必要があります。

雨天走行の影響は深刻で、雨水や泥がベアリング内部に侵入することで、グリスの劣化や汚れの蓄積が加速します。悪天候での走行が多い場合は、通常の3000キロメートルという目安よりも頻繁にメンテナンスを行うことをおすすめします。特に泥水やスプレーが巻き上がる環境での走行後は、immediate な点検とクリーニングが必要です。

春季は花粉による影響を考慮する必要があります。花粉は微細で粘着性があり、ベアリング周辺に蓄積することでシール性能を低下させる可能性があります。春先の使用後は、通常より丁寧な清掃を心がけることが重要です。

夏季の高温多湿環境では、グリスの劣化が加速します。特に長時間のライドや登坂が多い場合は、熱による影響を考慮してメンテナンス間隔を短縮する必要があります。夏季は通常の目安から20から30パーセント頻度を上げることが効果的です。

秋季は落ち葉による影響があります。湿った落ち葉は分解時に酸性物質を生成し、金属部品の腐食を促進する可能性があります。また、落ち葉に混じった小石や砂がベアリングに影響を与える場合もあるため、走行後の点検を怠らないことが重要です。

冬季は最も注意が必要な季節です。塩分を含んだ融雪剤は、ベアリングの腐食を促進します。冬季走行後は塩分除去のための十分な洗浄と、防錆対策を強化したグリスの使用が効果的です。また、低温環境ではグリスの粘度が変化し、回転抵抗が増加する場合があります。

海沿いでの走行が多い場合、塩分による腐食対策が重要になります。耐塩性の高いグリスの使用や、より頻繁な清掃と点検(通常の2倍程度の頻度)が必要です。海沿いでの使用後は、真水での十分な洗浄を行い、塩分を完全に除去することが重要です。

山間部での使用では、砂塵や小石による汚れ対策が重要です。ダストシールの状態を定期的にチェックし、必要に応じて交換することで、異物混入を防げます。標高の高い場所での使用では、気温差による結露の影響も考慮する必要があります。

シーズンオフの長期保管時にも特別な配慮が必要です。保管前にはベアリング内のグリスを新しいものに交換し、湿気の少ない場所で保管することが推奨されます。保管期間中も定期的にホイールを回転させることで、グリスの偏りを防ぎ、ベアリング表面の潤滑膜を維持できます。

Q5:セラミックベアリングとスチールベアリング、メンテナンス頻度に違いはありますか?

セラミックベアリングとスチールベアリングでは、理論的にはメンテナンス頻度に違いがあるとされていますが、実際の使用では大きな差がないというのが2024年の最新研究結果です。

セラミックベアリングの理論的優位性として、防錆性、耐久性の向上、軽量性が挙げられ、理論上の寿命は一般的なスチールベアリングの最大10倍になると主張されています。これにより、メンテナンス頻度を大幅に延ばすことが可能とされてきました。

しかし、実際の使用経験では状況が異なります。セラミックベアリングの実際の寿命は理論値ほど長くなく、6000キロメートル程度でゴリゴリした感触が発生し、12000キロメートル使用した事例では相当な劣化が見られたという報告があります。これは理論値と大きく乖離しており、実用面では期待ほどの耐久性を発揮していないことを示しています。

メンテナンス頻度の現実として、セラミックベアリングを選択した場合でも、基本的なメンテナンス頻度は大きく変わりません。防錆性に優れているとはいえ、グリスの劣化や汚れの蓄積は避けられないため、3000キロメートルごとの点検とグリスアップは必要です。

2024年の最新研究では、最高性能のセラミックベアリングと最高性能のスチールベアリングの摩擦損失の差はわずか0.03ワットという結果が報告されており、実際の効果は理論値よりもはるかに限定的であることが判明しています。この微細な差は、実際の走行では体感できないレベルです。

コストパフォーマンスの観点では、セラミックベアリングとスチールベアリングのコスト差は非常に大きく、場合によっては40倍の価格差があります。高品質なBBセラミックベアリングは1つあたり8000円から12000円と高価で、これに対して一般的なシマノのデュラエースBBはセットで4000円以下で購入できます。

シマノハブでの使用リスクとして、メーカーの使用想定と異なるセラミックベアリングを使用することで、本体寿命を縮める可能性が高くなるという指摘もあり、メーカー保証の観点からも注意が必要です。

グリス選択への影響も重要で、セラミックベアリング用の専用グリスは高価で、種類も限定されています。一方、スチールベアリングでは豊富な選択肢があり、使用環境に応じて最適なグリスを選択できます。

実用的な結論として、一般的なサイクリストや趣味でロードバイクを楽しむレベルでは、セラミックベアリングの恩恵を実感できる場面は限定的です。競技レベルでの微細な性能差を追求する場合以外は、高品質なスチールベアリングで十分な性能が得られるというのが現実的な判断です。

むしろセラミックベアリングは高価な部品であることを考慮すると、より慎重なメンテナンスが必要になる場合もあります。投資した費用を無駄にしないためにも、定期的な状態チェックと適切なメンテナンスを継続することが重要で、結果的にはスチールベアリングと同等かより頻繁なケアが必要になる可能性があります。

コメント