ロードバイクに乗っていて最も不快に感じる瞬間の一つが、ブレーキをかけた時に響くキーキー音ではないでしょうか。この音は単なる騒音問題ではなく、ブレーキシステムの性能低下や安全性に関わる重要な警告サインでもあります。特にロードバイクのような高性能な自転車では、制動力が直接安全性に関わるため、異音の原因を正しく理解し適切に対処することが極めて重要です。

ブレーキシューから発生するキーキー音には、汚れや異物の付着、ブレーキシューの劣化、取り付け角度の問題、キャリパーブレーキの調整不良など、複数の要因が複合的に関与しています。これらの問題は放置すると制動性能の低下だけでなく、ブレーキシステム全体の故障につながる可能性があります。本記事では、2024年最新の技術情報とプロフェッショナルの知見を基に、ロードバイクのブレーキシューから発生する異音の原因を詳しく分析し、段階的で効果的な対処法について具体的に解説していきます。

ロードバイクのブレーキシューからキーキー音が発生する主な原因とは?

ロードバイクのブレーキシューから発生するキーキー音の原因は多岐にわたり、それぞれが異なるメカニズムで異音を生み出しています。最も重要なのは、これらの原因を正確に特定することで、適切な対処法を選択できるようになります。

汚れや異物の付着による音鳴りは、最も頻繁に発生する問題です。日常的な走行中に、砂、泥、油分、金属片などがブレーキシューとリム面の間に蓄積されます。特に雨天走行後や砂塵の多い環境では、これらの異物がブレーキング時の摩擦を不均等にし、特有の鳴き声を発生させます。リム面には、ブレーキシューが削れた金属片や地面から舞い上がった砂利が付着しやすく、これらが研磨剤のような働きをすることで異音が発生します。

ブレーキシューの劣化と摩耗も深刻な問題です。ブレーキシューはゴム製であり、使用とともに徐々に硬化し、本来の柔軟性を失います。新品時の適切な摩擦特性が失われると、リム面との接触面積が減少し、不均等な圧力分布が生じることで振動と音が発生します。また、排水用の溝が摩耗により浅くなると、制動時の熱によってシュー表面が硬化し、金属的な鳴き声が発生しやすくなります。

ブレーキシューの取り付け角度の問題、特に「トーイン」調整の不備は、技術的に重要な原因です。適切なトーイン角度が設定されていない場合、制動時にシューがリムの回転に引きずられて不安定な振動を起こします。正しいトーイン調整では、ブレーキシューの前端が先にリム面に接触し、後端との間に0.5mm程度の隙間を設けることが必要で、この調整が不適切だと持続的なキーキー音が発生します。

キャリパーブレーキの調整不良による影響も見逃せません。キャリパー本体のセンタリングが不適切な場合、左右のブレーキシューがリム面に均等に接触せず、片側に偏った圧力がかかることで異音が発生します。ブレーキケーブルの張力も重要な要素で、適切でない場合はブレーキレバーの操作に対してキャリパーが適切に動作せず、ブレーキシューとリム面の接触が不安定になって音鳴りの原因となります。

さらに、環境的要因による影響も考慮する必要があります。湿度や温度の変化によって、ブレーキシューのゴム材質の特性が変化します。冬季の低温時にはゴムが硬くなることでリム面との摩擦特性が変化し、夏季の高温時や長時間のブレーキング後には摩擦熱によってシュー表面が変質する場合があります。これらの環境変化は、普段は発生しない異音を引き起こす可能性があります。

ブレーキシューの異音を自分で解決する効果的な対処法はある?

ブレーキシューから発生する異音は、段階的なアプローチによって多くの場合で自分で解決することが可能です。重要なのは、簡単な方法から始めて、徐々に高度な対処法に進むことです。

基本的な清掃とメンテナンスが最初のステップとなります。まず、ブレーキシューをキャリパーから取り外す作業から始めます。2mmのアーレンキーを使用してホルダーの固定ボルトを緩め、シューを慎重に取り外します。シューの表面に埋まった金属片や砂粒を、キリや細いピンセットを使用して丁寧に除去します。この作業は時間がかかりますが、異物を完全に除去することで制動性能の回復と異音の解消につながります。

シューの清掃が完了したら、中性洗剤を希釈した水溶液を使用して油分を含まない洗剤で洗浄し、水洗いでカスをきれいに落とし、完全に乾燥させてから再装着します。この基本的な清掃だけで、軽度の異音問題の多くは解決されます。

リム面の清掃には専用のラバー砥石を使用することが効果的です。ホーザン製のラバー砥石K-141などの製品を使用し、リム面の酸化膜や頑固な汚れを適度に除去します。ただし、過度な研磨はリムの摩耗を早めるため、ブレーキタッチが明らかに悪化している時に限定して実施することが重要です。

応急処置としての現場対応も知っておくべき技術です。ツーリング中や外出先でブレーキの音鳴りが発生した場合、ウェットティッシュや清潔な布を使用して、リム面とブレーキシューの表面を清拭します。この簡単な清掃だけでも、軽度の汚れが原因の音鳴りは解消される場合があります。また、軽くブレーキレバーを数回操作して、シューとリム面の接触面を馴染ませることも効果的です。

ブレーキケーブルの調整も自分で行える重要な対処法です。ケーブルの張力が適切でない場合、ブレーキの効きが悪くなるだけでなく、異音の原因となります。ケーブルアジャスターを使用して適切な張力に調整することで、キャリパーの動作が安定し、音鳴りが解消される場合があります。

キャリパーのセンタリング調整は、やや高度ですが自分で実施可能な対処法です。キャリパーの固定ボルトを少し緩め、ブレーキレバーを握った状態で再度締め付けることで、左右のシューがリム面から等距離になるよう調整できます。この調整により、均等な制動力と静粛性を確保することができます。

予防的メンテナンスの確立も重要な要素です。走行距離500km毎、または月に1回程度の頻度で、ブレーキシューとリム面の点検を実施します。雨天走行後は特に注意が必要で、リム面とシューの間に蓄積した汚れを早期に除去することで、腐食や異音の発生を防ぐことができます。チェーンメンテナンス時には、潤滑剤がリム面に飛散しないよう注意を払い、万一付着した場合は速やかに除去することが重要です。

トーイン調整によるブレーキシューの音鳴り防止方法とは?

トーイン調整は、ブレーキシューから発生する異音を解消する最も効果的な方法の一つです。この調整により、ブレーキシューがリム面に接触する際の振動を最小限に抑え、静粛で安定したブレーキング性能を実現できます。

トーイン調整の基本原理を理解することが重要です。トーインとは、ブレーキシューの前端が後端よりも先にリム面に接触するよう角度を設定することを指します。この設定により、制動時にシューがリムの回転方向に引き込まれるように接触し、振動や音鳴りの発生を防止します。適切なトーイン角度は、前端と後端の間に0.5mm程度の隙間を設けることが標準とされています。

具体的な調整手順は以下のように実施します。まず、ブレーキレバーを軽く握り、ブレーキシューをリム面に軽く接触させた状態で、シューホルダーの固定ボルトを4mmまたは5mmの六角レンチで軽く緩めます。この状態で、シューの後端側に0.5mm厚のプラスチック片(クレジットカードや専用のスペーサー)を挟みます。

次に、適切な角度でシューを固定するため、ブレーキレバーを強く握ります。この際、シューがリム面と適切な角度で接触していることを確認し、ボルトを5-7Nmのトルクで締め付けます。シューがリム面と平行になっていること、かつリムの上端から1mm以上離れていることを確認することが重要です。

左右両方のシューで同様の調整を行い、ブレーキレバーを何度か操作して動作を確認します。正しく調整されている場合、ブレーキをかけた時にシューの前端が先にリム面に接触し、その後後端が接触するという段階的な接触パターンが実現されます。

トーイン調整の効果的な検証方法として、調整後にテスト走行を行います。低速でのブレーキテストから始め、徐々に速度を上げながらブレーキの効きと音の発生状況を確認します。適切に調整されている場合、従来のキーキー音が大幅に軽減または完全に解消されます。

高度なトーイン調整テクニックとして、プロフェッショナルが使用する方法があります。専用のトーイン調整ツールを使用することで、より精密な角度設定が可能となります。また、リムの摩耗状況や形状の微細な違いに応じて、左右のシューで異なるトーイン角度を設定する場合もあります。

トーイン調整時の注意点として、過度な角度設定は避ける必要があります。トーイン角度が大きすぎると、制動力の立ち上がりが鋭くなりすぎて、コントロール性が悪化する可能性があります。また、シューの接触面積が減少することで、制動距離が延びる場合もあります。

環境条件による調整の最適化も重要な要素です。雨天時の走行が多い場合、水の排出を考慮したトーイン角度の設定が必要となります。また、温度変化の大きい環境では、ゴム材質の特性変化に応じて、季節ごとの微調整が効果的です。

トーイン調整の持続性確保のため、定期的な点検と再調整が必要です。振動や衝撃によってシューの角度が徐々に変化する場合があるため、月に1回程度の頻度で角度の確認を行います。また、新しいブレーキシューに交換した際は、必ずトーイン調整を実施することが重要です。

ブレーキシューの交換時期と適切な製品選択のポイントは?

ブレーキシューの適切な交換時期を判断することは、安全性確保と音鳴り問題の根本的解決に不可欠です。交換時期の判断には複数の指標があり、これらを総合的に評価することで最適なタイミングを見極めることができます。

摩耗状況による交換判断が最も確実な方法です。ブレーキシューに刻まれている排水用の溝の深さを測定し、この溝が1mm未満になった時点で交換を検討します。シマノの公式基準では溝がなくなるまで摩耗した時が限界とされていますが、実際には溝が消える前に交換することが強く推奨されています。Swiss Stopなどの一部メーカーでは、「Wear limit(摩耗限界)」の表示があり、より視覚的に判断できるシステムを採用しています。

経年劣化による交換の必要性も重要な判断要素です。ブレーキシューはゴム製品であり、使用しなくても時間の経過とともに劣化します。摩耗状況に関係なく、スポーツバイクであれば2年程度での予防的交換が推奨されています。経年劣化でゴムが硬化すると、十分な厚みがあっても制動性能は大幅に低下し、音鳴りの原因となります。

危険な状態を示すサインを早期に認識することが安全性確保の鍵となります。初期のキーキー音からより深刻なガリガリ音へと変化した場合、シューのゴム部分が完全に摩耗し、金属製のバッキングプレートがリムに接触している可能性があります。この状態では即座の交換が必要であり、継続使用は極めて危険です。

適切な製品選択の基準として、まずリム素材との適合性を確認します。アルミリム用とカーボンリム用では、コンパウンドの硬さと摩擦特性が大きく異なります。アルミリム用シューをカーボンリムに使用すると、リムの損傷や制動性能の著しい低下を招く可能性があります。

構造タイプによる選択も重要な要素です。ワンピース型は比較的リーズナブルで取り付けが簡単ですが、シュー部分のみの交換はできません。カートリッジ型は初期コストは高いものの、シュー部分のみを交換できるため長期的なランニングコストは安くなる場合があります。また、性能の異なる複数のシューを用意することで、天候や走行条件に応じた最適な選択が可能となります。

ブランドと品質の考慮において、シマノは対応車種の幅広さと品質の一貫性に優れており、純正パーツとしての適合性も高く、音鳴り問題のリスクを最小限に抑えることができます。Swiss Stopはブレーキシュー専門メーカーとしての豊富な経験と技術により、特に音鳴り問題の解決に優れた製品を開発しています。

環境条件に応じた選択も重要です。雨天時の走行が多い地域では、濡れた路面でも安定した制動力を発揮する全天候対応型のブレーキシューが適しています。温度変化の大きい地域では、広い温度範囲で安定した性能を発揮するブレーキシューを選択することで、年間を通じて音鳴り問題を防ぐことができます。

交換作業時の注意事項として、新しいブレーキシューを装着した際は、必ずトーイン調整を実施します。また、新品パーツには慣らし運転が必須で、低速からの強いブレーキングを10回程度繰り返すことで、パッドとリムの接触面が適切に馴染み、音鳴りリスクを大幅に減少させることができます。

経済性と安全性のバランスを考慮した投資判断も重要です。高性能ブレーキシューは初期コストが高い一方で、優れた耐久性と安定した性能により、長期的にはコストパフォーマンスに優れる場合があります。また、音鳴り問題の発生頻度が低いため、メンテナンスの手間とコストも削減できます。

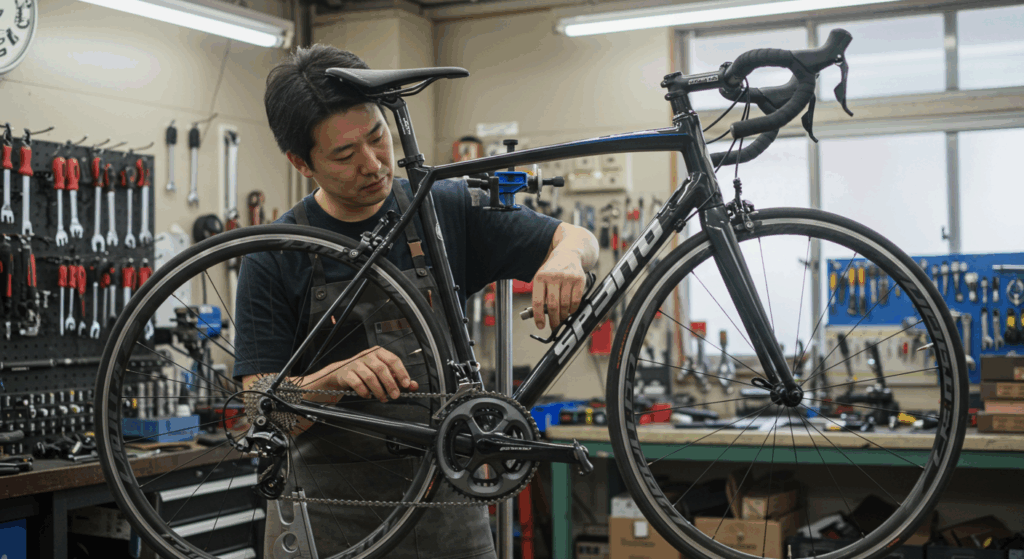

プロが実践するブレーキシューの異音対策とメンテナンス術とは?

プロフェッショナルレベルの異音対策技術は、一般的なメンテナンス方法をはるかに上回る効果を発揮します。これらの高度なテクニックは、競技選手や経験豊富なメカニックが長年の経験で培った知見に基づいています。

専門的な脱脂と洗浄技術がプロレベル対策の基盤となります。ブレーキパッドに油分が染み込んでいる場合、通常の清拭では完全に除去することは困難なため、パッドをお湯で煮沸する方法が実践されています。この手法により、表面だけでなく内部に浸透した油分や汚れを効果的に除去できます。また、専用の脱脂剤を使用した段階的洗浄により、ミクロレベルでの汚れまで完全に除去します。

精密なキャリパーセンタリング調整は、プロが重視する重要な技術です。ブレーキキャリパーの固定ボルトを緩め、ブレーキレバーを握った状態で再調整することで、ローターに対して完全に均等になるよう精密に調整します。この際、前後でパッドやローターを入れ替えて、振動の発生箇所を特定する診断技術も併用されます。

パッドとローターの相性診断は、プロフェッショナルならではの高度な技術です。レジンパッドとメタルパッドは摩擦係数や熱耐性が異なるため、ローターとの組み合わせ次第で異音が発生します。経験豊富なメカニックは、この相性問題を考慮した部品選択により、音鳴り問題を根本的に解決しています。

温度管理による異音防止も重要な技術です。長時間のブレーキングによる過熱は、パッド表面の変質と異音発生の原因となります。プロは冷却機能付きパッドの効果的な活用や、ブレーキング技術の改善による熱負荷の軽減により、温度に起因する音鳴り問題を防いでいます。

系統的なトラブルシューティング手法により、複雑な音鳴り問題も効率的に解決します。まず音の発生源を特定するため、前輪と後輪を個別にテストし、音の種類を分析します。キーキー音、ガリガリ音、ゴーゴー音など、異なる音の特徴から原因を特定し、適切な対処法を選択します。

新品パーツの専門的慣らし技術も重要な要素です。シマノが推奨する低速からの強いブレーキングを10回繰り返す基本的な慣らしに加え、プロは段階的な負荷増加による精密な慣らしを実施します。この手法により、パッドとローターの接触面が理想的に馴染み、異音リスクを最小限に抑えます。

環境条件に応じた調整技術では、湿度や温度の変化を考慮した微調整が行われます。冬季の低温時にはゴムが硬くなることを考慮した調整、夏季の高温時には熱膨張を考慮した設定が施されます。このような環境適応調整により、年間を通じて安定した性能を維持します。

予防的メンテナンスの高度化として、プロは定期的な詳細診断を実施します。走行データの分析、ブレーキング頻度の評価、環境条件の記録などを基に、個別の使用パターンに最適化されたメンテナンススケジュールを構築します。

最新技術の活用により、2024年現在の高度な診断技術も取り入れられています。振動解析装置を使用した異音の周波数分析、熱画像カメラによる温度分布の確認、精密測定器による摩耗状況の定量的評価など、科学的なアプローチが採用されています。

総合的なシステム最適化では、ブレーキシュー単体ではなく、ブレーキシステム全体の調和を重視します。ケーブルテンション、レバーポジション、ライディングポジションとの関係など、全体的な最適化により最高レベルの性能と静粛性を実現します。これらのプロフェッショナル技術を理解し、可能な範囲で取り入れることで、一般のサイクリストでも高いレベルでの音鳴り対策が可能となります。

コメント