近年のロードバイク界で急速に普及が進んでいる電動変速機(エレクトロニックシフティング)。従来の機械式変速機に代わる革新的な技術として、多くのサイクリストから注目を集めています。2025年現在では、105グレードまで電動化が進み、以前は上位モデル限定だった電動変速機が、より身近な存在となりました。プロレースでも多くのチームが採用し、その信頼性と性能が実証されている電動変速機について、メリットとデメリットを含めた全体像を詳しく解説します。初期費用は高額ですが、変速精度の向上やメンテナンス負担の軽減など、従来では考えられなかった快適性を提供する電動変速機の真価を、具体的なデータと実体験を交えながらお伝えしていきます。

Q1: ロードバイクの電動変速機とは何?従来の機械式変速機との違いは?

電動変速機とは、従来のケーブルとワイヤーによる機械式変速に代わり、電子制御によってギアチェンジを行うシステムです。主要なメーカーとして、SHIMANO(シマノ)のDi2シリーズとSRAM(スラム)のeTapシリーズがあり、これらのシステムはバッテリーによって駆動され、ボタン操作によって精密な変速を実現します。

従来の機械式変速機との最大の違いは変速の仕組みにあります。機械式では、シフトレバーの操作により物理的にワイヤーを引っ張り、その力でディレイラーを動かして変速します。一方、電動変速機では、レバーを押すことで電気信号が送られ、モーターがディレイラーを正確な位置に移動させます。

この違いにより、変速精度が飛躍的に向上しています。機械式ではワイヤーの伸びやケーブルの摩擦により、使用とともに変速性能が低下することがありますが、電動変速機ではこうした問題が根本的に解決されています。特にフロントディレイラーの変速は、機械式と比較して格段に改善されており、どんな状況でも確実で迅速な変速が可能です。

操作感覚も大きく異なります。多くのユーザーが「パソコンのマウスをクリックするような感覚」と表現するほど、軽いタッチでの操作が実現されています。機械式では力を要する変速操作が、電動式では軽い操作で実行できるため、特に女性サイクリストや手の力が弱い方にとって大きなメリットとなります。

配線システムにも違いがあります。SHIMANO Di2は有線接続による安定した通信を採用し、1つのバッテリーですべてのコンポーネントを駆動します。一方、SRAM eTapは完全ワイヤレスシステムを採用し、各ディレイラーに個別のバッテリーを搭載しています。

さらに、自動変速機能も大きな特徴です。SHIMANO Di2の「シンクロシフト」機能では、リアの変速に連動してフロントディレイラーも自動的に最適なギア比になるよう制御されます。これにより、ライダーは複雑なギア選択を考える必要がなく、より快適なペダリングに集中できます。

Q2: 電動変速機のメリットは?なぜプロ選手も使用するのか?

電動変速機の最大のメリットは、変速精度の大幅な向上です。2025年現在、ツール・ド・フランスでは参加する大多数のプロチームが電動変速機を採用しており、その過酷な環境下でのレース使用により、耐久性と信頼性が実証されています。プロ選手が重要な局面で確実な変速性能を求める理由がここにあります。

操作の簡便性も大きなメリットです。5年間の長期使用者からは「今さら機械式には戻れない」という評価が多く聞かれます。長距離ライドでの疲労軽減効果は特に顕著で、従来では考えられなかった軽いタッチでの操作により、レース後半でも確実な変速操作が可能になります。これは競技成績の向上に直結する効果として、アマチュア競技者からも高く評価されています。

メンテナンス負担の軽減は、多忙な現代のサイクリストにとって重要なメリットです。従来の機械式変速機では、ワイヤーやケーブルの定期的な交換とメンテナンスが必要でした。年間のメンテナンス費用として、ワイヤー交換に5千円~1万円、調整費用に3千円~5千円、部品寿命の延長効果で1万円~2万円の節約が期待でき、年間約2万円のメンテナンス費用削減が可能です。

操作位置の自由度も見逃せないメリットです。電気ケーブルに信号を流すことで変速が可能なため、従来のシフトレバー以外の場所にも変速スイッチを設置できます。これにより、登坂時やスプリント時など、ドロップハンドルを握らないポジションでも変速操作が可能になり、エアロバーを装着したTTバイクやトライアスロンバイクでは特に重宝されています。

意外なメリットとして重量の軽減があります。SHIMANO DURA-ACE Di2のSTIレバー(ST-R9150)は230gで、機械式の同等品と比較して大幅な軽量化を実現しています。特に上位グレードでは、この軽量化効果が顕著に現れ、総重量で数百グラムの差が生まれることもあります。

バッテリー寿命の優秀さも実用面での大きなメリットです。フル充電で約1,000km程度の走行が可能で、プロ選手レベルでも約10日間、一般的な使用では約1ヶ月間の使用が可能です。充電時間も約1.5時間と短く、日常的な使用において充電が負担になることはほとんどありません。

競技での効果として、集中力の向上、疲労軽減、安定性向上が挙げられます。従来の機械式では発生していた変速ミスによる失速やチェーン脱落リスクが大幅に軽減され、より攻撃的なレース展開が可能になったという報告が多数寄せられています。

Q3: 電動変速機のデメリットや注意点はある?

電動変速機の最大のデメリットは、バッテリー依存のリスクです。バッテリーが切れてしまうと変速ができなくなってしまうため、長距離ライドや旅行時には充電状況の管理が重要になります。バッテリーが5%を下回ると、安全機能として自動的にフロントギアがインナーに固定され、それ以降はリアのみでの変速となります。充電を忘れてしまった場合の影響は深刻で、走行中に変速ができなくなる可能性があります。

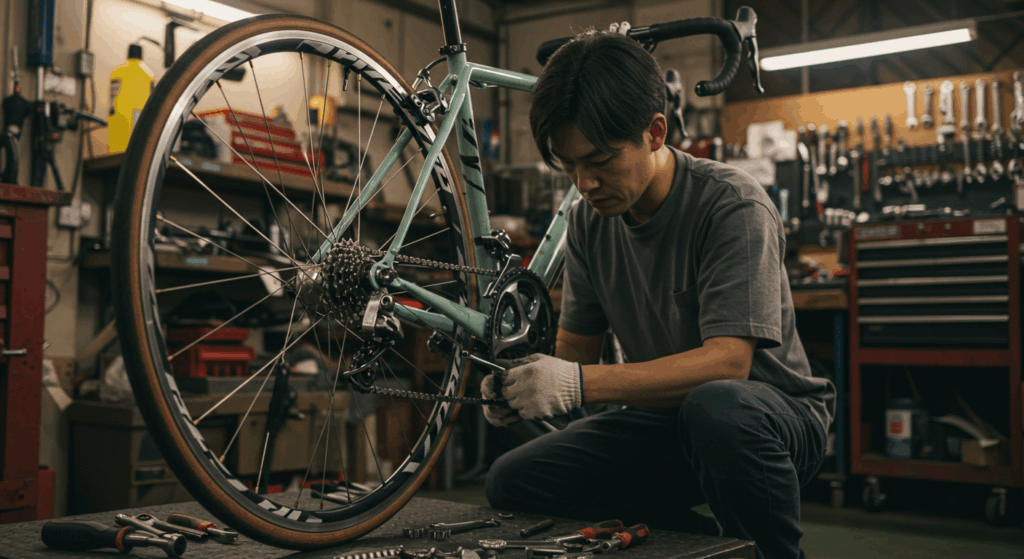

故障時の対応の複雑さも大きな課題です。機械式変速機であれば、簡単な工具があれば応急修理が可能ですが、電動変速機の場合、故障時の対応が複雑になります。電子制御システムの不具合や配線の問題など、専門的な知識と工具が必要な場合があり、ライド中のトラブル対応が困難になることがあります。地方在住で販売店が遠い場合、この問題はより深刻になります。

環境耐性の問題にも注意が必要です。電動変速機は、水や泥などの悪条件に対して機械式よりも敏感な場合があります。軽雨での使用は問題ありませんが、大雨での長時間使用や高圧洗浄は避けるべきです。特に、電子部品への水の浸入や配線の損傷などが懸念され、海岸沿いでの塩水への曝露も要注意です。

高い初期費用は多くのサイクリストにとって導入の障壁となっています。2025年現在の価格帯として、エントリーグレード(105 Di2)で約15万円~20万円、ミドルグレード(Ultegra Di2)で約25万円~30万円、ハイエンド(DURA-ACE Di2)で約35万円~45万円となっており、機械式に比べて5万円~14万円の価格差があります。

配線の断線リスクも無視できません(ワイヤレスのSRAM eTapを除く)。ディレイラーやバッテリーをつなぐ配線が、樹木の枝などに引っかかって断線するリスクがあり、特に山間部でのライドやオフロードでの使用では、このリスクが高くなります。配線修理には5千円~1万円の費用が発生します。

長期使用でのバッテリー劣化も考慮すべき点です。3年使用したユーザーの報告では、充電しても「90%以下」の表示が常態化し、半年前からは「80%以上の表示を見たことがない」状態になったという具体的な劣化パターンが報告されています。バッテリー交換には約2万円~3万円の費用が必要で、3~5年周期での交換が見込まれます。

温度環境への影響もあります。低温(0℃以下)ではバッテリー性能の一時的低下、高温(40℃以上)では電子部品への影響、寒暖差の大きい環境では結露による故障リスクが存在します。

Q4: 電動変速機の価格や費用はどのくらい?コスパは良いの?

電動変速機の初期費用は確かに高額ですが、長期的な視点で見るとコストパフォーマンスは決して悪くありません。2025年現在の市場価格として、エントリーグレード(105 Di2)が約15万円~20万円、ミドルグレード(Ultegra Di2)が約25万円~30万円、ハイエンド(DURA-ACE Di2)が約35万円~45万円となっています。

機械式との価格差を具体的に見ると、105グレードで約5万円高、Ultegraグレードで約8万円高、DURA-ACEグレードで約14万円高となります。完成車での価格帯は、エントリーモデルで40万円~60万円、ミドルグレードで60万円~100万円、ハイエンドモデルで100万円以上です。

取り付け工賃と追加費用も考慮する必要があります。電動変速機への換装には、取り付け工賃として2万円~5万円、専用工具(必要に応じて)で1万円~3万円、配線作業で5千円~1万円が発生します。充電器の価格は約1万円と高価ですが、システムに含まれている場合が多いです。

メンテナンス費用の削減効果を考慮すると、コストパフォーマンスは大幅に改善されます。年間のメンテナンス費用削減として、ワイヤー交換で年間5千円~1万円、調整費用で年間3千円~5千円、部品寿命の延長で年間1万円~2万円の節約が期待できます。これらを合算すると、年間約2万円のメンテナンス費用削減が可能で、5年間で約10万円の節約効果があります。

年間走行距離別のコスト分析では、年間3,000km未満の場合はコストメリットが出にくく、機械式で十分な場合が多いです。年間3,000~8,000kmでは、メンテナンス削減効果とのバランスを検討する価値があり、電動変速機のメリットを実感できる範囲です。年間8,000km以上では、電動変速機のメリットが明確に現れ、投資効果が高くなります。

トラブル対応と修理費用も含めた総合的なコスト評価が重要です。電動変速機特有のトラブル対応費用として、バッテリー交換が約2万円~3万円(3~5年周期)、配線修理が約5千円~1万円(損傷時)、電子部品交換が約1万円~3万円(故障時)が見込まれます。

保証とアフターサービスの価値も考慮すべき要素です。主要メーカーの保証期間は2年間で、保証期間内の故障については無償修理が受けられます。ただし、使用者の過失による故障や消耗品(バッテリーなど)は対象外となる場合があります。

長期的な価値保持という観点では、電動変速機搭載バイクは中古市場でも高い評価を受けており、リセールバリューが高い傾向にあります。これも総合的なコストパフォーマンスを考える上で重要な要素です。

結論として、初期費用は高額ですが、メンテナンス費用の削減、長期的な性能維持、リセールバリューなどを総合的に考慮すると、年間走行距離が3,000km以上のサイクリストにとっては、十分にコストパフォーマンスの良い投資といえます。

Q5: 電動変速機は誰におすすめ?選ぶ際のポイントは?

電動変速機は、すべてのサイクリストに適しているわけではありませんが、特定の条件を満たす方には非常に有効な選択肢となります。最も推奨されるのは、年間走行距離が5,000km以上で、メンテナンス時間の節約を重視し、最高の変速性能を求める方です。また、予算に十分な余裕があり、技術革新への興味が高い方にも適しています。

ライドスタイル別の推奨度を具体的に見ると、通勤・街乗りでは★★★★☆となります。メリットとしてメンテナンス頻度の低減と確実な変速がありますが、初期費用と盗難リスクがデメリットです。ロングライド・ツーリングでは★★★★★の最高評価で、疲労軽減とメンテナンスフリーの効果が大きく、バッテリー管理の必要性はあるものの、その価値は十分にあります。

レース・競技志向の方には特に強く推奨されます(★★★★★)。確実な変速により戦術に集中でき、レギュレーション確認は必要ですが、競技成績向上に直結する効果が期待できます。一方、オフロード・グラベル用途では★★★☆☆となり、確実な変速のメリットはあるものの、環境耐性や修理の困難さを考慮する必要があります。

女性サイクリストには特にメリットが大きく、軽いタッチでの操作により長時間のライドでも手の疲労が軽減され、競技レベルの向上にも寄与しています。また、メンテナンスに時間を割きたくない忙しい現代人にとって、電動変速機のメンテナンスフリー特性は大きな価値があります。

慎重に検討すべき条件もあります。年間走行距離が3,000km未満の場合、コストメリットが出にくく、機械式で十分な場合が多いです。初期費用を抑えたい、自分でメンテナンスを行いたい、シンプルなシステムを好む、地方在住で販売店が遠いといった場合は、機械式の方が適している可能性があります。

選択時の具体的なポイントとして、まず予算の検討が重要です。初期費用は高額ですが、メンテナンス費用の削減や長期的な性能維持を考慮すると、年間走行距離が多いサイクリストにとっては長期的な視点でメリットがあります。

使用環境の評価も欠かせません。都市部での通勤利用や舗装路でのロードライドが中心であれば、電動変速機のメリットを最大限享受できます。一方、悪天候でのライドが多い場合や、オフロード走行が中心の場合は、環境耐性を十分に検討する必要があります。

メンテナンス能力の評価も重要です。電動変速機は日常のメンテナンスは簡単ですが、故障時の対応には専門知識が必要です。近くに信頼できる自転車店があるか、または自分でトラブルシューティングができるかを考慮する必要があります。

技術的適性の評価として、基本的な自転車知識、電子機器の取り扱い経験、トラブルシューティング能力、メンテナンスへの興味・関心などを自己評価することが大切です。これらの能力が不足している場合、信頼できる販売店との関係構築が特に重要になります。

最終的に、電動変速機はサイクリングの質を大幅に向上させる実用的なシステムとして確立されており、適切な選択と運用により、長期間にわたって優れた変速性能と快適なサイクリング体験を提供してくれます。

コメント