国土交通省は第3次自転車活用推進計画において、2030年度までに自転車通行空間を約1万2000km整備するという野心的な目標を掲げています。この数値は2024年度の整備状況と比較して約21.9%の増加を見込むものであり、日本の道路行政史上においても画期的な転換点となります。自転車道の整備が加速する背景には、人口減少や超高齢社会の到来、カーボンニュートラルへの国際公約、国民の健康寿命延伸といった複合的な社会課題があり、従来の自動車依存型インフラだけでは対応しきれない状況が生まれています。2017年5月に施行された自転車活用推進法を起点として、自転車は単なる歩行者の延長ではなく公共交通の補完機関および独立した車両として法的に位置づけられました。第3次計画ではこれまでの点や線の整備から、都市全体をカバーする面的なネットワーク形成へと質的な転換が図られており、2026年4月からは自転車運転者への青切符制度も導入されます。本記事では、国交省が進める1.2万km整備目標の詳細から、法制度の厳格化、サイクルツーリズムの経済効果、そして各地域の先進的な取り組みまで、包括的に解説いたします。

- 第3次自転車活用推進計画における1.2万km整備目標の全体像

- 自転車ネットワーク計画策定の技術的プロセスと重要性

- 路上駐停車問題への構造的アプローチと最新ガイドライン

- 京都市における視認性と安全性を追求した科学的アプローチ

- 整備遅延の構造的要因と日本特有の課題

- 2026年4月施行の青切符制度が自転車利用者に与える影響

- 2024年11月施行のながらスマホと酒気帯び運転の罰則強化

- ヘルメット着用努力義務化と地域間格差の実態

- サイクルツーリズム市場の爆発的成長と経済波及効果

- 自転車通勤による医療費抑制の経済モデル

- 電動アシスト自転車への補助金制度と普及促進

- 堺市のサイクルシティ戦略と都市ブランディング

- 加古川市のパブリックコメントによる市民参加型計画

- 宇都宮市のLRTと自転車の高度なモーダルミックス

- オランダとの比較に見る日本の課題と可能性

- 2030年に向けた展望とモビリティ社会の再構築

- 残された課題とエビデンスに基づく政策評価の必要性

第3次自転車活用推進計画における1.2万km整備目標の全体像

国土交通省が主導する第3次自転車活用推進計画において、最も注目すべき数値目標が自転車通行空間の整備延長を2030年度までに約1万2000kmへと拡大することです。この目標は単なる努力目標ではなく、国家戦略として明確な達成期限が設定されています。

第3次計画が掲げる1.2万kmという数値は、SDGs(持続可能な開発目標)のターゲットイヤーである2030年と合致しており、日本の脱炭素社会実現に向けた国際公約の一翼を担うプロジェクトとして位置づけられています。既存の道路ストックにおいてわずか6年間で約22%のインフラ拡張を行うという計画は、日本の公共事業のペースとしては異例の速度であり、国および地方自治体が極めて意図的かつ集中的に予算とリソースを投下しなければ実現し得ない水準となっています。

自転車通行空間の整備において重要なのは、単に距離を伸ばすことではなく、その質と連続性です。かつて日本の自転車インフラといえば、歩道の上に色を塗っただけの自転車歩行者道が主流でした。しかし歩行者と自転車の混在は双方にとって危険であり、事故の温床となっていました。第3次計画および近年のガイドライン改定では、明確に車道空間の活用へと方針転換が図られています。

整備形態は主に3つに分類されます。第一に自転車道と呼ばれる構造的分離の形態があり、これは縁石や柵、植栽などで物理的に自動車および歩行者と分離された空間です。オランダなどの自転車先進国で標準的な形態であり、最も安全性が高いものの、用地確保が困難な都市部では導入ハードルが高くなります。第二に自転車専用通行帯と呼ばれる視覚的分離の形態があり、車道の一部をカラー舗装(主に青色)や区画線で区分し、自転車専用としたレーンです。法的効力を持ち自動車の走行や駐停車が制限されますが、路上駐車による塞がりが課題となっています。第三に車道混在の形態があり、物理的なスペース確保が困難な場合に路面に矢羽根やピクトグラムを描いてドライバーとサイクリスト双方に通行位置を明示するものですが、物理的な防御がないため自動車との速度差が大きい道路では危険性が残ります。

第3次計画における目標達成には、新たな道路を建設するのではなく既存の道路空間の再配分が不可欠となります。これは自動車のための車線数を減らす、あるいは車線幅を狭めることで自転車のためのスペースを捻出するという、政治的にも調整が難しいプロセスを含みます。国交省はこのプロセスを円滑に進めるため、既存の道路空間を再配分する手法の検討手順やサービスレベルに応じた通行空間の在り方を整理し、地方自治体への周知徹底を図る方針を示しています。

自転車ネットワーク計画策定の技術的プロセスと重要性

断片的な整備、いわゆる切れ切れの自転車レーンは、自転車利用者に車道と歩道の行き来を強いることになり、かえって事故のリスクを高める場合があります。そのため国土交通省は自転車ネットワーク計画の策定を自治体に強く求めています。

2024年7月に改定された「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」では、ネットワーク計画の策定から完成までの手順がより具体化されました。まず対象エリアの設定として、都市機能の集積地や駅周辺など自転車需要の高いエリアを特定します。次にネットワーク路線の選定として、起点と終点を結ぶ連続性のあるルートを選定します。続いて整備形態の選定として、道路の交通量や速度規制に基づき構造的分離か専用通行帯かを選択します。最後に合意形成として、地域住民、商店街、警察、道路管理者との調整を行います。

特筆すべきは、このプロセスにおいて合意形成が極めて重要視されている点です。車線を減らすことに対するドライバーや沿道店舗からの反発は避けられないため、計画段階からの丁寧なコミュニケーションが求められます。1.2万kmという数値は、こうした地道な合意形成の積み重ねの上に初めて成立するものです。

路上駐停車問題への構造的アプローチと最新ガイドライン

自転車レーン(専用通行帯)を整備する際、最大の機能阻害要因となるのが路上駐停車の存在です。せっかく整備したブルーのレーンが、荷捌きのトラックや送迎の乗用車によって塞がれ、自転車が危険な車道中央への進路変更を余儀なくされる光景は、日本の都市部において日常茶飯事となっています。

これに対し、2024年7月のガイドライン改定では自転車専用通行帯における路上駐停車対策の強化が明確に打ち出されました。従来の駐停車禁止規制だけに頼る手法の限界を認め、物流や生活に必要な停車需要を物理的に吸収する設計思想への転換が見られます。具体的には停車帯(ポケット)の設置として、自転車通行空間の連続性を確保しつつ一定区間ごとに車道外側に停車帯を設ける設計例が提示されました。また物理的デバイスの活用として、ポールやラバー縁石を用いて物理的に自動車が自転車レーンに侵入できない構造とすることも推奨されています。

宇都宮市のLRT(次世代型路面電車)沿線整備計画においては、この考え方が先進的に導入されています。バスの乗降や沿道店舗への荷捌き活動ができるよう本線とは別に停車帯を設置し、その外側に路肩を活用した自転車走行空間を整備することで、自転車、自動車、公共交通の共存を図っています。

京都市における視認性と安全性を追求した科学的アプローチ

インフラの質を高めるためには、マクロな計画だけでなくミクロな設計、つまり路面表示の塗料や間隔が重要となります。この点において京都市の事例は国全体のモデルケースとして示唆に富んでいます。

京都市は2021年10月に「京都市自転車総合計画2025」を策定し、ガイドラインの大幅な見直しを行いました。特筆すべきは、路面表示(矢羽根や自転車マーク)の設置間隔に対する科学的な実証実験アプローチです。従来はピクトグラム(自転車マーク)の設置間隔が広すぎたため、自転車利用者がここは走って良いのかと迷い訴求力に欠けるという課題がありました。京都市は生活道路において10m、15m、20mといった複数のパターンで実走実験を行い、視認性とコストのバランスから最適な間隔を導き出しました。

夜間の視認性確保においては、路面表示の塗料にガラスビーズを含有させることが標準仕様とされました。これにより自動車のヘッドライトが再帰反射し、ドライバーに対して自転車空間の存在を強力にアピールすることが可能となります。また車両の通行による摩耗後も視認性を維持できるよう、塗膜厚やビーズの配合比率まで詳細に規定されています。

交差点流入部の安全対策としては、幹線道路では交差点の30m手前からリブ付きライン(凸凹のある白線)を施工し、自動車が自転車レーンに侵入した際に振動と音で警告を与える物理的な仕掛けを導入しています。こうした維持管理まで見据えた高品質なインフラスペックが、今後の1.2万km整備において全国標準として波及していくことが期待されます。

整備遅延の構造的要因と日本特有の課題

なぜこれまで日本の自転車専用レーン整備は遅々として進まなかったのか、その構造的要因も直視する必要があります。根本的な原因の一つとして鶏と卵の問題が指摘されています。すなわち、自転車専用レーンを使う人が少ないから行政は整備の優先順位を上げない一方で、専用レーンがないから利用者は怖がって車道を走らず歩道を走るという悪循環です。

また物理的な制約も大きく、オランダのように平坦かつ広大な土地利用が可能な国と比較し、日本の既成市街地は道路幅員が狭いという特徴があります。限られた幅員の中で歩道、車道、そして自転車道を確保することは、物理的なパズルを解くような難易度を伴います。そのため第3次計画が推進する車線数の削減や一方通行化によるスペース捻出といったドラスティックな再配分手法は、従来の交通工学的な常識を覆す強い政治的リーダーシップを必要とするのです。

2026年4月施行の青切符制度が自転車利用者に与える影響

1.2万kmのインフラ整備はハードの側面ですが、それを利用する人間の行動変容を促すソフトの側面として道路交通法の大改正が同時進行しています。2025年から2026年にかけて施行される新たな罰則規定は、日本の自転車文化を根本から変える可能性があります。

これまで自転車の交通違反に対する警察の対応は機能不全に陥っていました。法的強制力のない警告(指導)か、前科がつく可能性のある重い赤切符(刑事罰)の二極化状態にあり、赤切符は手続きが煩雑で検察にとっても負担が大きいため、実際に起訴されるケースは死亡事故等を除き事実上の黙認状態でした。

この状況を打破するため、2026年4月1日から16歳以上の自転車運転者を対象とした交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されます。これは自動車と同様に、比較的軽微な違反に対して行政処分としての反則金を納付させることで刑事手続きを免除する仕組みです。

対象となる主な違反行為は実に112項目にも及びます。代表的な違反と想定される反則金額として、信号無視は6,000円で赤信号での交差点進入が該当します。車道の右側通行、いわゆる逆走も6,000円であり自動車と正面衝突のリスクがあるため厳格化されています。歩道通行も6,000円で、自転車通行可の標識がない歩道の通行または歩行者妨害が対象となります。通行区分違反も6,000円で、整備された自転車道や専用通行帯を走らず車道中央等を走る行為が該当します。携帯電話使用等(保持)は12,000円と高額設定されており、通話や画面注視(ながらスマホ)が危険性が高いためです。無灯火は5,000円で夜間のライト非点灯が対象となります。

特筆すべきは、車道の右側通行や歩道通行が明確に金銭的ペナルティの対象となる点です。これは第3次計画で進める車道上の自転車通行空間整備(1.2万km)と完全にリンクしています。国としてのメッセージは明確であり、自転車は車道を走るためのスペースを整備するためもはや歩道を走ったり逆走したりする言い訳は通用しないという、アメ(インフラ)とムチ(罰則)のパッケージ政策なのです。

2024年11月施行のながらスマホと酒気帯び運転の罰則強化

青切符の導入に先立ち、2024年11月1日から自転車運転中のながらスマホと酒気帯び運転に対する罰則が大幅に強化されました。これらは青切符(反則金)で済むレベルを超えた重大な危険行為として、即座に赤切符(刑事罰)の対象となり得ます。

ながらスマホ(携帯電話使用等)については、保持や注視が6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金となり、交通の危険を生じさせた場合(事故など)は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります。これは従来の5万円以下の罰金から大幅な引き上げであり、自動車運転並みの厳しさとなっています。

酒気帯び運転については、これまでは泥酔状態の酒酔い運転のみが処罰対象でしたが、呼気中のアルコール濃度が基準値以上であれば処罰される酒気帯び運転も新たに罰則対象となりました。罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。さらに周辺者対策として、自転車の提供者、酒類の提供者、同乗者にも同様の罰則が適用されます。これは居酒屋等の飲食店にとっても、自転車で来店した客への酒類提供リスク管理が求められることを意味します。

2025年においても、警察庁はこれらの危険行為に対する指導啓発を最重点課題としており、自転車運転者講習制度の対象行為にも追加されています。

ヘルメット着用努力義務化と地域間格差の実態

インフラ整備と法規制に加え、利用者の安全意識指標としてヘルメット着用率が注視されています。2023年4月から全年齢で努力義務化されましたが、2025年時点での警察庁調査による全国平均着用率は21.2%にとどまっています。

地域差は極めて大きく、愛媛県(70.3%)、大分県(53.7%)など高い着用率を誇る県がある一方で、大阪府(7.2%)、千葉県(7.9%)、東京都(15.0%)といった大都市圏での着用率低迷が顕著です。非着用の理由としては、安全に対する認識の低さ、見た目(髪型が崩れる等)、利便性の欠如(持ち運びが面倒)、経済的理由などが挙げられています。

第3次計画期間中においては、インフラ整備によって自転車の巡航速度が上がることが予想されるため、ヘルメット着用の重要性はさらに増します。特にシェアサイクル事業者がヘルメットの貸し出しや着用促進をどう行うかも、今後の普及のカギを握ります。

サイクルツーリズム市場の爆発的成長と経済波及効果

1.2万kmの整備目標は、単なる交通政策にとどまらず、巨大な経済波及効果と国民の健康増進をもたらす投資としての側面を持ちます。自転車を活用した観光であるサイクルツーリズムは、世界的な成長産業として注目されています。

市場調査レポートによれば、世界のサイクルツーリズム市場規模は2023年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)9%以上で推移し、2030年には約2,343億米ドル(現在の為替レートで30兆円以上)に達すると予測されています。

市場成長のドライバーとしては、まず体験型需要として見るだけの観光から体験する観光へのシフトがあります。次にE-bikeの普及として、体力に自信のない層や高齢者でも長距離や坂道のサイクリングが可能になり市場の裾野が劇的に拡大しました。そしてサステナビリティとして、環境負荷の低い移動手段への選好が挙げられます。

日本国内においても、第3次計画ではサイクルツーリズムの推進が明記されています。具体的には、鉄道に自転車をそのまま持ち込めるサイクルトレインの普及、予約や決済のワンストップ化、自転車用ナビへの観光ルート表示などが施策として盛り込まれています。1.2万kmのネットワークが観光地や鉄道駅とシームレスに接続することで、インバウンド需要を含む巨大な観光消費を地方に取り込むことが可能となります。

自転車通勤による医療費抑制の経済モデル

自転車活用は、個人の健康増進を通じて増大する社会保障費の抑制に寄与するという医学的および経済的エビデンスが蓄積されつつあります。

医学的エビデンスとして、国立国際医療研究センター等の研究によれば、自転車通勤を含むアクティブな通勤手段は車通勤と比較して2型糖尿病の発症リスクを低下させ、BMIの増加を抑制する効果が確認されています。特に仕事で座りっぱなしの層であっても、通勤手段を自転車に変えるだけで健康リスクが低減することが示されています。

経済的試算として、神奈川県茅ヶ崎市における試算では、車から自転車への転換によって生じる医療費抑制効果を貨幣換算しています。抑制効果額は1kmあたり約25.9円とされており、自動車通勤者が自転車に切り替えて毎日往復10km通勤した場合、1日で約260円、年間で約6万円以上の医療費削減効果が社会全体として生じる計算になります。これを全国規模に拡大すれば兆円単位の医療費削減効果が見込まれるため、インフラ整備費用の回収(社会的便益)は十分に可能であるとの見方が成り立ちます。

第3次計画においても、企業向けの自転車通勤導入に関する手引きの周知や、自転車通勤推進企業宣言プロジェクトの拡大を通じて、企業活動の中に自転車を取り込む動きを加速させる方針です。

電動アシスト自転車への補助金制度と普及促進

インフラ整備と並行して、機材(ハードウェア)の購入支援も進んでいます。2025年時点において、多くの自治体が電動アシスト自転車の購入に対する補助金制度を実施しています。

対象としては、幼児2人同乗用自転車(子育て支援)や高齢者の免許返納後の移動手段確保などがあります。目的は坂道の多い日本の地形的制約を技術で克服し、自動車からの転換を促すことにあります。青森市や秋田市など地方都市でも導入が進んでおり、公共交通の維持が困難な地域におけるラストワンマイルの切り札としてE-bikeが位置づけられています。

堺市のサイクルシティ戦略と都市ブランディング

国の方針を受け、各自治体は独自の計画策定と課題解決に動いています。自転車のまちとして知られる大阪府堺市では、国の第2次・3次計画と連動する形で堺市自転車活用推進計画を改定し独自の進化を遂げています。

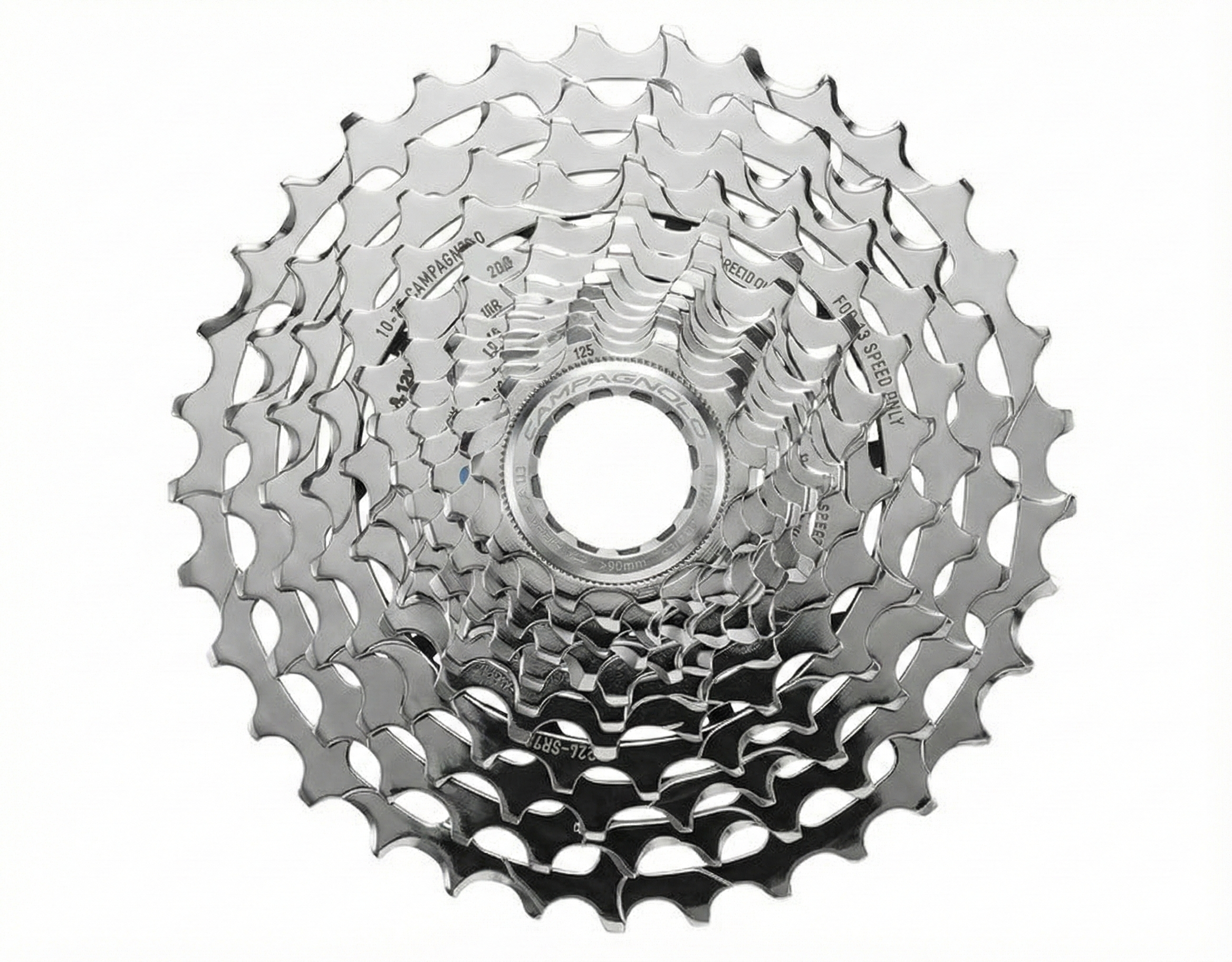

堺市は世界的な自転車部品メーカー(シマノ等)の創業地としての歴史的背景を持ちます。同市の計画は単なる移動手段としてのインフラ整備にとどまらず、自転車に関連する歴史や文化の発信を強化し、市民が自転車に愛着(シビックプライド)を持ち、来訪者がサイクルシティ堺の都市魅力を感じられるような都市ブランディングのツールとして自転車を位置づけている点が特徴です。

加古川市のパブリックコメントによる市民参加型計画

兵庫県加古川市では、計画策定プロセスにおける市民参加(パブリックインボルブメント)が機能している事例が見られます。同市が実施したパブリックコメントでは、市民から自転車ネットワークから廃止された路線における安全性の確保や市内観光や健康増進を目的としたコース設定を求める具体的な意見が寄せられました。

行政側はこれらの意見に対し、単に参考にするだけでなく計画の一部修正や考え方の整理を行っています。自転車レーンの整備は時に沿道住民やドライバーとの利益相反を生むため、こうした初期段階からのガス抜きと合意形成プロセスが後の整備スピードを左右します。

宇都宮市のLRTと自転車の高度なモーダルミックス

雷都(ライト)レールこと次世代路面電車(LRT)を開業させた宇都宮市は、公共交通と自転車の連携(モーダルミックス)において国内最先端の事例を提供しています。

LRTの駅(電停)周辺における駐輪場の整備に加え、LRT沿線の道路空間再配分において前述の停車帯付き自転車走行空間を実装しています。これによりLRTで駅まで移動しそこから自転車で目的地へ向かう、あるいはその逆の移動パターンがスムーズに行えます。地方都市における自家用車からの脱却(脱クルマ社会)を実現するための、公共交通と自転車のハイブリッドモデルとして注目されます。

オランダとの比較に見る日本の課題と可能性

日本の現状を相対化するために、自転車先進国オランダとの比較は避けて通れません。オランダでは国民1人あたり1台以上の自転車を保有し、4人に1人が通勤等に利用しています。この背景には平坦な地形という地理的要因もありますが、それ以上に1970年代以降の強力な政策誘導があります。

オランダでもかつては自動車中心の社会でしたが、交通事故死者の増加やオイルショックを契機に市民運動と政治が結びつき、徹底的な自転車道の整備へと舵を切りました。日本が現在直面している青切符導入や空間再配分の議論は、オランダが数十年前に通過した道であり、日本の第3次計画はそのキャッチアップを半世紀遅れで行っているとも言えます。

しかし日本の都市密度はオランダより高く、成功すればオランダ以上に効率的な公共交通ネットワークを構築できるポテンシャルも秘めています。

2030年に向けた展望とモビリティ社会の再構築

国土交通省が掲げる2030年度までに自転車通行空間1.2万km整備という目標は、単なる土木工事の数値目標ではありません。それは1960年代以降続いてきた自動車優先社会から、人間中心の持続可能なモビリティ社会への転換を意味する国家プロジェクトです。

本記事で明らかになったのは、インフラ(1.2万kmの整備)、法制度(青切符・罰則強化)、そして文化(通勤・観光・健康)の三位一体の改革が、かつてない規模と速度で進行しているという事実です。

インフラがなければ法を守れません。安全な通行空間がなければ自転車は歩道を走らざるを得ず、青切符による歩道通行の取締りは実効性と正当性を失います。法がなければインフラは活きません。逆走や信号無視が横行すればどれほど立派な自転車レーンを作っても事故は減りません。青切符はインフラを正しく機能させるためのOS(オペレーティングシステム)です。文化がなければ投資は無駄になります。実際に利用者が増え健康増進や観光消費といった経済効果が生まれなければ、インフラの維持管理コストは社会の負担となります。

2024年のガイドライン改定や2026年の青切符導入は、これら三要素の歯車を噛み合わせるための緻密に計算された政策パッケージです。

残された課題とエビデンスに基づく政策評価の必要性

しかし課題も山積しています。1.2万kmという目標に対し、都市部の限られた道路空間をどのように再配分するかという現場レベルの調整は難航が予想されます。特に生活道路における路上駐車対策や、交差点における右折方法(二段階右折)の周知、そして依然として低いヘルメット着用率の向上など、解決すべき問題は多くあります。

特にデータに基づくエビデンスの蓄積(EBPM)が急務です。日本の自転車施策に関するエビデンスは海外に比べて不足しており、今後整備されたインフラがどれだけの事故削減効果や医療費抑制効果をもたらしたかを定量的に検証し、PDCAサイクルを回していく必要があります。専門家会議の議事録においても、施策の成果指標をどう設定するかが議論の焦点となっています。

2030年に向けて、日本の道路風景は劇的に変化するでしょう。青いラインが引かれた車道をヘルメットを着用したサイクリストが整然と走り、物流車両は専用の停車帯で荷捌きを行い、観光客はE-bikeで地域を周遊する。そのような未来図を実現するためのロードマップが、第3次自転車活用推進計画です。我々はその進捗を注視し、単なる傍観者としてではなく賢明な道路利用者として、この歴史的な交通変革に参加していくことが求められています。

コメント